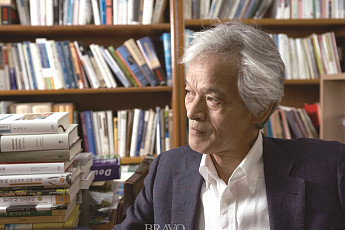

아서 밀러(Arthur Miller, 1915~2005)의 <세일즈맨의 죽음>을 한국현대사회의 이야기로 재해석해 청년실업과 노년실업, 88만원 세대의 비애 등에 대해 다룬 작품이 있다. 배우 김명곤(金明坤·63)이 연출을 맡은 연극 ‘아버지’다. 직접 대본을 쓰고 주인공 아버지 역할까지 해낸 그에게 <세일즈맨의 죽음>은 그 어느 때보다 절절하게 와 닿았다.

글 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

사진 이태인 기자 teinny@etoday.co.kr

20대 초반, 서울대 독어교육과를 다니던 그는 친구를 따라 연극반에 문을 두드린다. 그때 아서 밀러의 <세일즈맨의 죽음>을 접하게 됐다. 당시에도 분명 좋은 작품이라고 느끼긴 했지만, 자신의 이야기라고 실감하지는 못했던 그였다.

“<세일즈맨의 죽음>을 대학시절에 읽고, 30대, 40대에도 읽었지만 그때마다 느낌이 달랐어요. 주인공 윌리(아버지)의 나이(60대)와 내 나이가 가까워질수록 공감하게 되는 부분이 훨씬 많아졌죠. 문화관광부 장관을 그만두고 여러 작품을 구상하던 중 다시 이 작품을 읽게 되면서 나도 이제 책 속 아버지와 같은 세대가 됐으니, 우리 아버지들의 이야기를 해봐야 하지 않겠나 생각이 들더라고요.”

며루치는 국물만 내고 끝장인가

그는 1940년대 미국의 한 중산층 가족의 이야기를 다룬 원작을 한국의 가족 이야기로 각색하기 위해 몇 개월을 고군분투했다. 책 속의 아버지 윌리 로만은 세일즈맨으로 한평생을 살아왔지만 갑작스러운 해고를 당하며 좌절을 겪게 되고, 끝내 비극적인 말로를 맞게 된다. 책에서는 두 아들이 나오지만, 그의 연극에는 아들과 딸이 등장한다. 한국의 계약직 여성 노동자의 불안과 고충을 담아내기 위함이었다. 그렇게 수정 작업을 진행하던 그에게 중요한 모티브로 작용한 시 한 편이 들려왔다.

“우연히 라디오를 듣는데 마종기 시인의 ‘며루치는 국물만 내고 끝장인가’라는 시가 나왔어요. 그 순간 이 시야말로 우리 아버지들의 이야기를 제대로 표현해낼 수 있지 않을까 생각했죠. 그래서 이 시를 적극적으로 각색에 활용했어요. 연극에서 주인공이 죽기 전에 신문에 실린 시를 낭송하면서 자신이 국물만 내고 버려진 멸치 신세가 아니라, 한때는 남해바다에서 싱싱하게 헤엄치는 은빛비늘을 반짝이던 멸치였다는 것을 회상하며 아들을 위해 희생해요. 그렇게 원작에는 없는 멸치라는 소재가 한국의 아버지 이미지와 잘 맞아 많은 분들이 공감할 수 있었죠.”

그는 꿈을 이루고, 인생의 절정을 지나 그것을 되돌아볼 나이가 된 이들이 이 책을 읽고 나면 많은 것을 느낄 수 있으리라고 말했다.

“어느 누구나 인생에는 성숙기, 전성기, 쇠퇴기가 있어요. 이 책은 인생의 쇠퇴기를 어떻게 받아들이고 버텨야 할 것인가를 생각하게 만들죠. 비록 비극으로 끝나는 암울한 작품이지만, 주인공도 인생이모작을 마련하기 위해 발버둥을 치다 좌절된 사람이거든요. 그렇다 해서 우리도 좌절하라는 것은 아니라는 거죠. 과연 이 주인공이 이렇게 된 원인은 뭐고, 그 속에서 좌절하지 않고 살아가려면 어떻게 해야 할까? 그런 생각의 기회를 주는 거죠. 누구나 주인공처럼 자식을 위해 목숨을 희생할 순 없잖아요. 자식과 화해도 해야 하고, 사회로부터 인정을 못 받거나 은퇴하는 현실도 받아들여야 하고, 그 상황에서 어떤 희망을 가지고 살아가야 할 것인가를 차분히 생각해야겠죠.”

그래도 그는 잘(?) 살고 있는 듯 보였다. 배우와 연출뿐만 아니라 세종문화회관 이사장, 동양대학교 교수 등을 맡고 있는 그에게 ‘쇠퇴기’라는 단어는 어울리지 않았기 때문이다.

“화려해 보이는 사람에게도 좌절과 불안은 있어요. 겉보기에 인생이모작을 잘하고 전성기를 누리고 있는 사람일지라도 깊이 들어가 보면 가족과의 갈등도 있을 수 있고, 지금의 화려함은 얼마나 지속될 것인가에 대한 공포 등이 있게 마련이죠. 특히 노년이 되면 죽음과 건강에 대한 두려움은 다 있잖아요. 여러모로 대비해야 하는 나이가 되기 때문에 겉과 속을 단단히 다져나가야죠. 누군가는 내 모습을 보고 부러워할지 모르지만, 어느 한순간에는 나만의 두려움과 좌절도 있는 법이거든요. 그것을 이해하고 음과 양을 잘 헤쳐나가는 것이 남은 인생인 거죠.”

인생 2막, 다시 ‘나’로 돌아가는 시기

영화 ‘서편제’에서 소리꾼 유봉 역을 연기했던 배우 김명곤을 인상 깊게 본 이들이 꽤 있을 것이다. 하지만 국립중앙극장 극장장과 문화관광부 장관 등을 지냈던 시절만을 기억하는 이들이 많아 안타까운 그다.

“난 20대부터 가난한 연극배우, 극단대표, 연출가로 20년을 살아왔어요. 그러다 ‘극장장’, ‘장관’ 이런 타이틀을 가지고 한 10년간을 공무원처럼, 정치인처럼 넥타이 매고 살았더니 대중들은 그때의 모습만 알더라고요. 20년간 해왔던 내 연기와 작품들은 잊고 말예요. 어쨌든 나도 직장생활을 해봤기 때문에 그것을 그만두고 다시 내 직업으로 돌아오기까지 정말 많이 힘들었어요. 사람들의 의식보다도 우선 내 의식이 잘 안 돌아왔고 수입이 없다 보니 아내도 불안해했죠.”

그렇게 다시 배우, 연출 김명곤으로 돌아오기 위한 노력은 시작됐다. 한동안은 백수처럼 지내기도 했지만, 꿈을 버리지 않고 작품을 하겠다는 그의 목표의식과 일념은 대단했다.

“어떤 이들은 왜 장관까지 했던 사람이 얼굴에 분을 바르고 연극을 하냐고 하더라고요. 그때 느꼈죠. ‘아, 나는 배우인데 사람들은 나를 배우로 안 보는구나.’ 그래서 그 인식을 바꾸기 위해 무대, 영화, 드라마 등 끊임없이 연기하며 노력했더니 이제는 배우 김명곤으로 봐주는 사람들이 더 많아요. 그건 그렇게 내 인생을 위해 내가 노력한 것이지, 누가 만들어 준 것은 아니죠.”

직장, 잠시 거쳐 가는 정류장

주인공 윌리는 해고를 당하자 자신이 평생직장이라고 여겼던 회사의 사장에게 지난날의 노력과 열정을 회상하며 하소연한다. 그는 이 대목이 가장 감명 깊었다고 말하면서도 윌리의 좌절을 이해하지만, 남은 인생을 위해서는 억울한 마음은 뒤로하고 현실적인 대비를 해야 한다고 했다.

“대부분 직장을 직업이라고 착각해요. 예전에는 평생직장이라는 말을 했으니 그게 맞았지만, 지금은 아녜요. 직장은 그저 직업을 갖기 위한 하나의 수단이자 징검다리죠. 작가라면 글을 쓰는 곳이 곧 직장이지, 월급을 주는 곳이 직장은 아니거든요. 어느 회사의 팀장, 부장, 사장 이런 것도 직책일 뿐이고, 잠깐씩 옷을 갈아입는 것에 불과해요. 나 역시 지금 세종문화회관 이사장이라는 옷을 입고 있지만 언젠가는 벗어야 하겠죠. 다른 이들도 마찬가지예요. 모든 것을 벌거벗었을 때 남게 되는 타이틀이 무엇인가. 금융회사에 다니는 사람이라면 금융가 누구누구로 남아야죠. 나는 배우 김명곤이겠고요. 그러니 은퇴했다고 해서 좌절하지 않았으면 좋겠어요. 직장은 인생의 목표가 아니라 잠시 거쳐 가는 정류장과 같은 거니까요.”

![[인사] 한국잡지협회](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2295235.jpg)

![[말띠 CEO] 김현석 넥센타이어 대표이사·한광영 현대홈쇼핑 대표이사](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2277173.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 중년에 만나 더 위로가 되는 책 '장자(莊子)'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/564868.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 사랑하고 노래하고 투쟁하다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/583864.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 아는 만큼 보이고, 보이는 만큼 즐겁다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/595559.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 나다움을 찾는 여정에서 열어보는 창 <삶의 정도>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/608535.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 자연의 소중함을 깨닫는 시작 <마지막 거인>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/626779.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 직원을 믿고 싶다면 나를 믿지 마라 <착각하는 CEO>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/642593.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 세상이 변해도 바뀌지 않는 인간의 굴레 <탈바꿈의 동양고전>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/682956.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 인생을 뜸 들이는 <영혼을 위한 닭고기 수프>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/703433.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] '예악정치로 문화의 나라를' 신현웅 웅진재단 이사장](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/724284.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 인생의 행복을 이끄는 마법 <신념의 마력>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/741034.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 소설가 이순원, 아들과 함께 그려나가는 인생의 발자취 <아들과 함께 걷는 길>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/759865.jpg)

![[명사와 함께하는 북 人북] 경희대 전호근 교수, 시련 속에서만 얻을 수 있는 인생의 보물](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/784595.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 이문재 시인,](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/805766.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 고난과 실패로 무르익는 ‘인생의 가을’ -고전평론가 고미숙](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/827376.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 궁궐 속 나무에 스민 조선의 역사, 박상진 경북대학교 명예교수 <우리 궁궐을 아는 사전>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/840891.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 우리 마음에 다시 심는 못 다 핀 소녀들의 ‘꽃’ - 권비영 작가](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/860047.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] ‘6월의 함성’이 일궈낸 오늘의 역사 -역사학자 이이화](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/877399.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] ‘죽음’이 알려주는 삶의 가치와 행복](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/893970.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 기생충 박사의 ‘참 괜찮은 인생’ - 서민 단국대 의대 교수가 추천하는 <참 괜찮은 죽음>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/912745.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] '비교하지 않아 행복한 들국화 인생' 도종환 시인·국회의원의 <사람은 누구나 꽃이다>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/929596.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북]](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/946530.jpg) ">

">![[명사와 함께하는 북人북] 장석주 시인이 추천하는 <천천히, 스미는> '걸으며 비워내고 읽으며 채워가는 중년의 소소한 일상'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/960129.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 문광훈 충북대학교 교수](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/982955.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 시인 고은 <초혼>을 노래하다, 곁에 두고 그리워하는 나의 평생 친구 '죽음'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/995345.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 고도원 아침편지문화재단 이사장의 <절대고독>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/1009549.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)