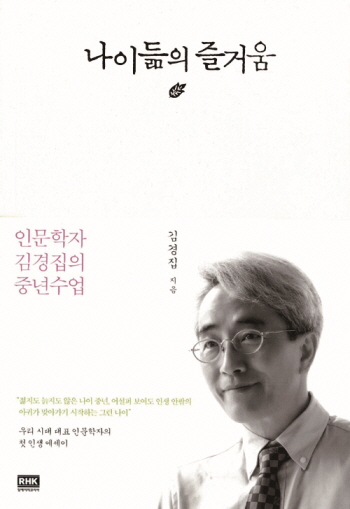

인생에서 가장 좋을 때는 언제일까? 순진무구하고 혈기왕성했던 시절을 떠올리는 이들도 있을 것이다. 인문학자 김경집(金京執·57)은 “지금 내 나이가 가장 좋다”고 말한다. 그는 중년 이후의 삶은 ‘의무의 삶’을 지나 ‘권리의 삶’을 사는 시기라고 설명했다. 그만큼 자신이 누릴 수 있는 자유와 즐거움을 만끽하며 살기에 가장 좋은 때는 바로 ‘지금’이라는 것. 그런 생각을 담아낸 책이 바로 <나이듦의 즐거움>이다.

글 이지혜 기자 jyelee@etoday.co.kr

책을 쓸 때 그는 40대 후반이었다. ‘나이듦’에 관해 이야기하기엔 덜 늙은(?) 게 아닌가 싶지만, 10년이 흐른 지금도 그때의 생각은 변함이 없다고 한다. 제목에 쓴 ‘나이듦’이란, ‘늙어감’이 아닌 ‘제 나이를 사는 즐거움’이라는 뜻을 지니고 있기 때문. 그가 이야기하는 ‘제 나이를 산다는 것’은 무엇일까?

“어려서는 어른처럼 성숙해 보이려 하고, 반대로 어른이 되면 한 살이라도 어려 보이고 싶어 하죠. 그러니 정작 제 나이를 살아본 적이 없는 거예요. 오히려 자기 나이를 벗어나려고 애쓰고 있죠. 그렇게 힘들일 것 없이 제 나이에 맞춰 자연스럽게 즐기며 사는 편이 더 행복하지 않을까요? 우리가 노력한다고 해서 늙는 것을 막을 수도 없잖아요. 그렇다면 자기 삶의 결대로 즐겨 보자는 거죠. 그런 마음으로 제 나이를 인식하고 누릴 방법을 찾다 보면 진정으로 내 나이가 좋아져요.”

그가 나이 들어 좋은 것 중 하나는 ‘자유로운 삶’이다. 의무감으로 바쁘게 살아왔던 지난날 못해 본 것들을 하나씩 해나가는 기쁨이 크다고 한다. 무언가에 얽매이지 않고 하고 싶은 일을 하는 ‘자유’ 역시 나이가 들어 얻게 된 것이니, 지금의 나이가 고마울 수밖에.

5차선 곡선도로를 달리며 음미하는 풍경

그는 40대에서 50대로의 변화를 도로가 4차선에서 5차선으로 확장되는 것과 같다고 표현했다. 그동안 달려온 4차선 도로는 직선이었지만, 현재의 5차선 도로는 자유로운 곡선형이라고 한다. 바뀐 것은 도로만이 아니었다.

“운전할 때 속도를 올리는 것만 신경 쓰면 주변 풍경을 놓쳐 버려요. 풍경을 감상하면서 가려면 속도는 떨어지고요. 초보 운전 때(젊은 시절)는 노련하지 않으니 그럴 수밖에 없잖아요. 이제는 적당히 속도를 내면서 동시에 풍경도 볼 수 있는 나이가 됐죠. 직선도로의 속도와 곡선의 여유로움을 자유자재로 컨트롤할 수 있어요.”

차선이 하나 더 늘어나며 생긴 변화도 있지만, 그의 인생에 가장 큰 변곡점은 교수로 지내던 가톨릭대학교를 떠났을 때다. 당시 그의 나이 쉰넷이었다. 정년까지 10년은 더 남았기에 그의 행동을 이해 못 하는 사람이 많았다. 그런데도 용단을 내릴 수 있었던 것은 젊은 시절 그려 보았던 인생 계획을 실천해 내기 위함이었다.

“서른 살 무렵에 막연히 ‘나는 25년은 배우고, 25년은 가르치고, 25년은 마음껏 책 읽고 글 쓰며 문화운동에 뜻을 두고 살겠다’는 꿈을 꿨었어요. 누구에게 말한 적도 없고 혼자 괜히 무게를 잡은 건데, 살다 보니 잊고 지냈었죠. 근데 쉰이 넘어서 갑자기 떠오른 거예요. 한편으론 두렵더라고요. ‘이걸 정말 해, 말아?’ 결국 하자고 결심했고, 교수생활 딱 25년을 채우고 미련 없이 학교를 나왔어요.”

‘나였던 그 아이’와 ‘나인 그 아이’가 만나는 시간

계획대로 세 번째 25년을 살고 있는 그는 오랫동안 잊고 지냈던 꿈들을 되새겨 보곤 한다. 일하느라 바빠 잊힌 꿈도 있고, 이룰 수 없기에 애써 잊은 꿈도 있었다. 그는 삶의 무게를 한 꺼풀 덜어 낸 지금이야말로 꿈을 되찾고 이뤄 나가기 좋은 때라고 했다.

“젊어서는 능력도 부족하고 여유가 없어 하기 어려운 일이 많죠. 나이가 들면 그동안 형성한 네트워크나 삶의 노하우가 더해져 꿈을 실현할 가능성이 커져요. 오래전 꿈을 자꾸 돌이켜보고 새로운 꿈도 꾸며 작게나마 이뤄갈 수 있는 것도 나이 들어 즐거운 일 중 하나죠.”

그는 “꿈을 실현하는 것보다 더 중요한 것은 그 과정에서 얻는 깨달음”이라며 파블로 네루다의 시집 <질문의 책>에 나오는 ‘나였던 그 아이는 어디 있을까? 아직 내 속에 있을까? 아니면 사라졌을까?’라는 문장을 인용했다.

“사람들에게 ‘행복하세요?’라고 물으면 흔히들 ‘그렇다’고 해요. 돈은 많지 않아도 먹고사는 데 지장 없고, 아이들 건강하게 잘 컸으니 이만하면 행복하다는 거죠. 그런 분들에게 ‘그럼 지금의 삶이 어렸을 적 꿈꾸던 그 삶입니까?’라고 되물어요. 그러면 대답을 잘 못 해요. 그 이유가 ‘나였던 그 아이’하고 ‘나인 그 아이’를 만나게 하지 않아서라고 생각해요. 꿈은 ‘나였던 그 아이’가 꾸는 게 아니라 ‘나였던 그 아이’가 꾼 꿈을 ‘나인 그 아이’가 지금 실현하는 거예요. 꿈이 없다는 건 ‘나인 그 아이’가 없거나, ‘나였던 그 아이’를 잊은 거죠.”

이 두 아이가 대화하고 서로 격려하며 때론 갈등도 하면서 자주 만나야 내적인 삶이 더 풍부해질 수 있다고 한다. 그런 그는 꿈을 잘 이뤄가며 사는지 궁금했다.

“‘꿈을 이룬다’보다는 ‘꿈을 누리다’라는 말이 더 좋더라고요. 꿈은 성취가 중요한 게 아니라 누리고 있는 현실 자체가 즐거운 거거든요. 그런데 우리는 자꾸 획득하려고만 하죠. 젊어서의 꿈은 목표지향적일 수 있지만, 나이 들어서의 꿈은 과정을 즐기는 데 의미가 있어요.”

그는 현재의 삶이 과거 꿈꾸었던 삶과 어느 정도 맞는 편이라고 했다. 30대 때 이루고자 했던 25년 단위 인생 계획도 잘 지켜가고 있다. 그러나 100세 시대라 불리는 요즘, 네 번째 25년에 대한 계획도 필요하지 않을까? 그는 10년쯤 후에 생각해 보겠다고 답했지만, 어느 정도 밑그림은 그려 놓은 듯 했다.

“75세쯤 되면 무언가를 생산하는 게 아니라 사람을 이어 주고, 다음 세대를 격려해 주는 일을 해야겠죠. 문화공동체운동 같은 걸 계속해 나가려고 해요. 아무리 좋은 뜻으로 만나는 모임이라도 부딪히는 일이 생기죠. 그런 갈등을 풀어 주고, 다시 연결하는 ‘매개 점’ 역할을 하는 게 어른의 몫이라 생각해요. 꿈은 혼자 이루는 것도 있고, 함께 해 나가는 것도 있죠. 혼자 악악거리며 사는 것보다는 사람들이 모여 만든 꿈에 벽돌 한 장 쌓을 수 있다면 좋겠어요.”

새해 첫날 쓰는 인생의 끝자락

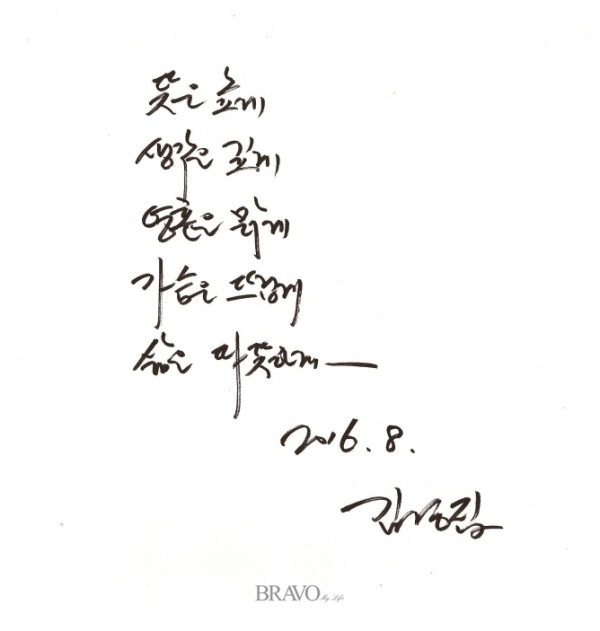

매사 꿈을 꾸라고 조언하면서도 그는 해마다 1월 1일이면 유서를 쓴다. 지난해 서랍에 넣어두었던 유서를 꺼내 읽고 새 유서를 쓰는데, 그 과정에서 얻는 깨달음이 남다르다고 한다.

“열세 살 때 아버지가 돌아가셨어요. 예닐곱 살쯤 아버지랑 산에 갔다가 못 내려오게 됐는데 밤하늘의 별을 보며 이런 말씀을 하셨죠. ‘저 별이 아무리 예뻐도 너만큼 사랑스럽고 아름답지는 않아. 아버지는 널 제일 사랑해’라고요. 조금 오글거릴 수도 있는데 지금까지 그 말이 살아서 마음이 흔들리고 어려울 때마다 생각나요. 그 한마디가 나를 지켜 준 것처럼 우리 아이들에게도 인생을 사는 데 좌표가 될 만한 이야기를 남겨야 하잖아요. 언젠가 제가 떠나고 나면 서랍 속에 담아 뒀던 유서가 그 역할을 할 수 있겠죠.”

매년 쓰는 유서는 일종의 인생 계획서이자 지침서가 된다. 다음 해 유서를 풍요롭게 채우기 위해 올 한해도 허투루 살지 않아야겠다는 다짐도 하고, 자기 성찰도 하며 삶을 돌아보기도 한다. 의미 있는 유서이지만 모아 두지는 않는다. 그런 행동도 집착이고 결국 얽매이게 된다는 것이다.

“새 유서를 쓰기 전에 한 번 읽으면서 ‘올해 결산 괜찮네!’ 하고 탁 태워 버려요. 그러고 깔끔하게 잊어버리죠. 내가 정해 놓은 거지만 가끔은 쓰기 싫을 때도 있어요. 그럴 땐 ‘그럼 음력설에 쓰지 뭐’ 그래요. 누가 시킨 것도 아니고, 남의 눈치 봐야 하는 일도 아닌 내 자유니까요.”

![[인사] 한국잡지협회](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2295235.jpg)

![[말띠 CEO] 김현석 넥센타이어 대표이사·한광영 현대홈쇼핑 대표이사](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2277173.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 중년에 만나 더 위로가 되는 책 '장자(莊子)'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/564868.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 사랑하고 노래하고 투쟁하다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/583864.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 아는 만큼 보이고, 보이는 만큼 즐겁다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/595559.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 나다움을 찾는 여정에서 열어보는 창 <삶의 정도>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/608535.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 자연의 소중함을 깨닫는 시작 <마지막 거인>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/626779.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 직원을 믿고 싶다면 나를 믿지 마라 <착각하는 CEO>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/642593.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 배우 김명곤, 아버지의 부활을 꿈꾸다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/661037.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 세상이 변해도 바뀌지 않는 인간의 굴레 <탈바꿈의 동양고전>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/682956.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 인생을 뜸 들이는 <영혼을 위한 닭고기 수프>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/703433.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] '예악정치로 문화의 나라를' 신현웅 웅진재단 이사장](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/724284.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 인생의 행복을 이끄는 마법 <신념의 마력>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/741034.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 소설가 이순원, 아들과 함께 그려나가는 인생의 발자취 <아들과 함께 걷는 길>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/759865.jpg)

![[명사와 함께하는 북 人북] 경희대 전호근 교수, 시련 속에서만 얻을 수 있는 인생의 보물](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/784595.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 이문재 시인,](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/805766.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 고난과 실패로 무르익는 ‘인생의 가을’ -고전평론가 고미숙](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/827376.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 궁궐 속 나무에 스민 조선의 역사, 박상진 경북대학교 명예교수 <우리 궁궐을 아는 사전>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/840891.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 우리 마음에 다시 심는 못 다 핀 소녀들의 ‘꽃’ - 권비영 작가](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/860047.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] ‘6월의 함성’이 일궈낸 오늘의 역사 -역사학자 이이화](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/877399.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] ‘죽음’이 알려주는 삶의 가치와 행복](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/893970.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 기생충 박사의 ‘참 괜찮은 인생’ - 서민 단국대 의대 교수가 추천하는 <참 괜찮은 죽음>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/912745.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] '비교하지 않아 행복한 들국화 인생' 도종환 시인·국회의원의 <사람은 누구나 꽃이다>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/929596.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 장석주 시인이 추천하는 <천천히, 스미는> '걸으며 비워내고 읽으며 채워가는 중년의 소소한 일상'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/960129.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 문광훈 충북대학교 교수](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/982955.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 시인 고은 <초혼>을 노래하다, 곁에 두고 그리워하는 나의 평생 친구 '죽음'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/995345.jpg)

![[명사와 함께하는 북人북] 고도원 아침편지문화재단 이사장의 <절대고독>](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/1009549.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)