[더불어 숲] 경북 상주시 구수천 강변숲길

산중의 봄은 더뎌 아직 볼 꽃이 없다. 골을 타고 내달리는 바람에 억새가 휜다. 그렇잖아도 겨울 칼바람에 이미 꺾인 억새의 허리, 다시 꺾인다. 길섶엔 간혹 올라온 애쑥. 저 어린 것, 작달막하나 딱 바라진 기세가 보통 당찬 게 아니다. 겨울을 견디어 불쑥 솟았으니 잎잎이 열락(悅樂)으로 설렐 게다.

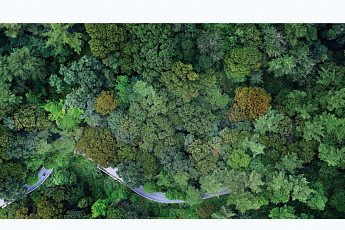

상주시가 ‘호국의 길’이라 이름 붙인 둘레길이다. 때 묻지 않은 산과 강의 흥겨운 어우러짐을 볼 수 있다. 황희 정승의 위패를 모신 옥동서원(상주시 모동면 수봉리)을 기점으로 삼는다. 강을 따르는 평평한 오솔길이라 걷기에 좋다.

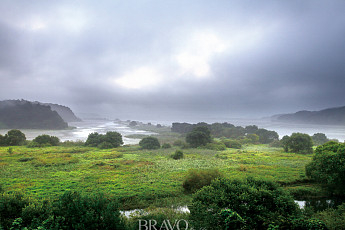

여덟 개의 여울목이 있어 구수천 팔탄(龜水川 八灘)이라 부른다. 크거나 깊은 물줄기는 아니다. 그러나 유장한 맛을 풍긴다. 가파른 벼랑을 끼고 굽이쳐서다. 강을 따라 오솔길이 솔솔 풀려나간다. 묵은 정으로 찾아든 길도 아니건만 구면처럼 정겹다. 눈이 시릴 듯 시원한 건, 보이느니 절반은 산이요 절반은 강, 수려한 풍치에 안구가 씻겨서일 게다. 이런 데가 드물다. 둘레길을 찾아다니는 사람이 많은 요즘과 달라 예전엔 거의 무인지경 오지였다. 산과 강이 농밀하게 어울려 허전한 구석이 없다.

좋구나! 탄성이 절로 나온다. 햇살을 튕기며 유유히 흐르는 강물. 잎을 아직 매달지 못한 채로도 생기를 머금어 완벽한 나무들. 저만이 간직한 비밀에 겨워 스멀거리는 숲. 바위벼랑 모서리를 거머쥔 소나무들의 곡예. 누가 각본을 썼을까, 풍경의 공연엔 흠결이 없다. 도시에는 없는 무대다. 연중무휴로 돌아가는 이 극장에는 입장료가 없다. 자연이 인간을 상대로 뭔가 챙기는 일이 있던가. 은근히 바라는 게 있던가. 사람만 과욕을 부린다. 그러고도 채워지지 않아 시달린다. 시달리는 사람은 그러나 위안을 얻을 수 있다. 자연이 슬며시 보듬어주기에. 슬며시 보듬어주는 자연의 손길. 자연 속에서 흐뭇해 고마움을 느끼는 건, 그 무상의 자비가 우리를 방문할 때이기도 하다.

오솔길은 융단처럼 폭신하다, 아니 따뜻하다. 따뜻해서 혼자 걸어도 둘이라 느끼게 한다. 오솔길이 일어서서 동행하는 기분을 야기하니 말이다. 귀찮지 않은 둘. 순수한 어깨동무. 열광이나 환호가 아니라 말 없는 신뢰를 보내오는. 그래서겠지, 귀싸대기를 얻어맞은 것처럼 삶이 얼얼할 때면 오솔길을 찾아가는 건. 찾아가는 오솔길보다 좋은 건 내 마음 안에 오솔길 하나 들여놓는 일일 테다. 오솔길이 있는 마음이라면 문지방이 없어 무정한 처신도 없을 것이다. 느려도 멀리 가는 오솔길을 갖고 사는 사람이라면 안달복달이 없어 세상의 과속에 함부로 휩쓸리지 않을 것이다.

후미진 산중에도 사람이 산다. 저만치에 인가가 보인다. 농가 두어 가구가 밤농사와 표고버섯 재배로 살아가는 것 같다. 고립무원까지는 아니라도 감당해야 할 외로움이 왜 없으랴. 불편은 또 얼마나 많으랴. 그러나 지옥 구덩이에 던져놔도 적응하는 게 사람이다. 살면서 얻어지는 야생의 기질로 거뜬히 자립하고 소박한 대로 자족하는 게 산사람이다. 꽃 중에도 야생화의 향기가 더 진하지 않던가.

강을 따라 더 내려간다. 구수천 풍경이 여기에서 절정에 오르는가. 산은 높아 이제 봉우리를 볼 수 없다. 산그늘이 강을 뒤덮었다. 비죽비죽 날 선 바위벼랑들은 감히 범접 못할 위용으로 장쾌하다. 좁혀진 산곡의 폭으로 물살도 거칠어졌다. 아름다워 빼어나다기보다 등등한 기세로 뛰어나다. 이곳에서 강을 버리고 산길을 따라 모롱이를 돌면 저승골이다. 저승골? 이름이 왜 이런가.

저승골에 기억할 만한 역사가 서려 있다. 고려를 유린한 몽고군이 상주산성을 공격했다가 이 골짜기에서 패퇴했던 것. 상주의 민간인 유격대에게. 이는 ‘고려사’에 기록된 또렷한 승전 역사로, 상주의 향토사가들은 저승골에서 몽고군들이 숱하게 죽었다고 논증하고 있다. 육군본부가 간행한 ‘고려 전쟁사’도 상주산성 항쟁을 ‘대승첩’으로 기록했다. 옛사람들의 의열과 기개에 숙연해진다.

전쟁이 터지면 산하도 전장으로 화한다. 시대의 울분이 극에 달하면 산하도 죽음을 목도한다. 멀리 갈 거 없다. 구수천변 아찔한 벼랑에서 몸을 던진 옛사람이 있다. ‘정조실록’이 기린 이름, 고려의 악공(樂工) 임천석(林千石). 그는 이성계의 쿠데타로 고려가 무너지자 거문고를 타 호곡(號哭)한 뒤 세상을 버렸다. 이를 애사(哀史)라고만 할 수 있겠나. 열사(烈士)의 죽음엔 비애가 없다. 절의(節義)란 실로 호방한 정조(情操)이지 않겠는가.

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)