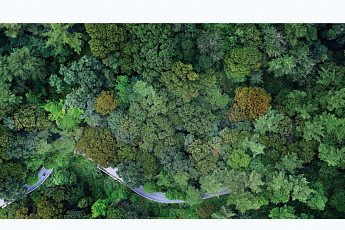

[더불어 숲] 충남 예산 신암면 용산(龍山) 숲길

추사고택에서 화암사에 이르는 용산 둘레길의 길이는 약 1.5km. 가볍게 올라 산책처럼 즐길 수 있는 숲길이다. 추사를 동행으로 삼으면 더 즐겁다. 추사고택을 둘러본 뒤, 추사기념관을 관람하고 산길을 타는 게 이상적이다. 추사가 중국에서 가져온 씨를 심어 자랐다는 백송공원의 백송도 볼 만하다.

산(山)에 산을 닮은 사람[人]이 살면 선(仙)이다. 세사의 난리법석 가운데 태산처럼 우뚝 솟은 사람을 선인(仙人)이라 한다. 달인이라고, 초인이라고, 거인이라 해도 되겠지. 여기 용산에도 거인이 왔다가 갔다. 추사 김정희(秋史 金正喜, 1786~1856). 그가 용산의 솔바람을 숨 쉬며 산 아래 마을에서 유년기를 보냈다. 성년이 돼서도 드나들었다. 용산에서 선경(仙境)을 구가하고자 했다.

추사는 죽어서도 살아 있다. 오늘날까지 팬덤을 거느리는 창의의 아이콘이다. 불멸의 성좌다. 유배의 고난을 오히려 동력으로 삼아 시대의 파랑을 건넌 무적 구축함이었다. 그렇기에 사람들은 아직도 추사에 열광한다. 참을 수 없는 외경으로 추사에게 길을 묻는다.

용산의 북쪽 산마루 아래에 ‘추사고택’이 있다. 폐허처럼 스러져가는 걸 1970년대에 와서 복원한 53칸 기와집이다. 집을 지은 건 영조의 사위 김한신이며, 그는 바로 추사의 증조할아버지다. 코흘리개 꼬맹이 시절, 추사는 이 할아버지 집에서 자랐다. 대기(大器)의 싹눈이 여기에서 새파랗게 움텄다. 용산에 신령이 근무한다면 그는 기억할 게다. 어린 추사의 어린애다운 천진과 호기심을, 어린애답지 않은 다재와 조숙을. 용산 자락에 유년의 꿈과 기억을 심었던 추사는 용산 자락에서 흙으로 돌아갔다. 고택 옆, 봉긋한 젖무덤처럼 포실한 묘에 누워 영원으로 회귀했다.

고택 옆댕이로 난 둘레길을 따라 용산을 오른다. “이게 무슨 산인가? 들판 가운데에 간신히 솟은 언덕에 불과한 것을.” 크고 높고 깊은 산에 심취하는 버릇이 몸에 밴 사람이라면 그리 말할 수도 있겠지. 그러나 억지스럽다. 당신의 몸피가 작다고 좁쌀 소인인가? 작은 산이라 얕보지 마라. 있을 것 다 있다. 숲 사이로 부는 바람, 롱런하는 명가수라 불러야 할 산새들, 태초의 침묵 하나로 좌정한 암반들, 뜻밖에도 깊은 골골마다의 정적…. 마음 한 자락 슬쩍 얹기에 부족할 게 없다.

야산이라고 놀리지 마라. 슬리퍼 질질 끌고서도 만만히 오르내릴 수 있으니 후덕한 산이다. 눈감고 걸어도 길을 잃을 일 없으니 어디나 광명천지다. 이 산에 오르거들랑, 그대여, 남모를 슬픔마저 하얗게 헹구고 헛된 인생사 차라리 통 크게 볼 일이다. 작아도 큰 게 산이며, 쩨쩨해도 마음 한 번 크게 먹어 거산을 닮을 수 있는 게 사람이지 않던가.

옛사람들은 이 산을 용(龍)으로 봤다. 누운 용이 머리를 휘저으며 일어나 저 너머 삽교천의 물을 들이키는 형국으로 읽었다. 그래서 용산(龍山)이다. 이젠 이름 없는 산으로 이름났지만 일찍이 대동여지도에 주민등록을 낸 산이다. 바람에 실려온 소식에 따르면, 합덕 성동산성에서 견훤이 쏜 화살이 이 산에 꽂히기도 했다지. 용산에 진을 친 왕건을 겨냥한 화살이었다. 알고 보면 눈여길 게 많은 산이라 할 수밖에.

숲 사이로 느릿느릿 걷는다. 쪼르르 산에 오른 어린 추사가 다람쥐랑 깔깔대며 놀았을 수도 있는 길이다. 걷다가 몇 번이고 멈추어 길을 아낀다. 산에 올라 산의 마음 한 움큼을 훔쳤으니 서두를 게 없다. 들이치는 햇살을 거머쥐려 발돋움하는 나무들만 다투어 산이 곧 생명임을 천명한다.

숲길 곳곳엔 묘가 있다. 어떤 묘는 가히 아름다워 심지어 목가적이다. 어떤 묘는 잡목을 뒤집어썼으니 머리를 득득 긁는 넋이 지하의 옥살이를 투덜거리는 것 같다. 어쨌건 이제 딱히 할 일 없는 게 넋이다. 목숨이란 계약직이라서 시효가 지나면 영구적인 실직자로 돌아간다. 무덤을 딛고 올라 마침내 허공으로 흩어지는 게 아니던가.

바위는 다르다. 천년만년을 살아 불멸을 꿈꾼다. 용산엔 기묘한 바위들이 많다. 개중 우람한 암벽은 쉰질바위. 여기엔 선계(仙界)를 뜻하는 ‘소봉래(小逢萊)’라는 글자가 새겨져 있다. 추사의 필적 암각문이다. 숲길 끝자락, 추사 가문의 원찰(願刹) 화암사 병풍바위에도 추사의 글씨 ‘시경(詩境)’이 박혀 있다. 추사가 이 산에서 이상향을 구가하고자 했던 표징으로 간주되는 각자(刻字)들이다. 그는 저 요지부동한 바위의 정신으로, 부나비처럼 부유하는 생의 허허(虛虛)를 날려버릴 생각을 한 게 아니었을까.

추사는 생시에 이룰 것 다 이루었다. 문사철(文史哲)로, 시서화(詩書畵)로. 그럼에도 선계(仙界)를 그렸다. 어차피 가망 없는 꿈인 걸 모를 리 없었겠지만.

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)