[더불어 숲] 경북 안동 봉정사 숲길

소나무들 휘늘어져 산사 초입이 시퍼렇다. 나무 중 매양 으뜸으로 치는 게 소나무다. 고난이 덮쳐도 떠나지 않는 친구가 소나무라 했다. 사명대사는 한술 더 떠 ‘초목의 군자’라 일렀다. 솔에 달빛이 부서지면 그걸 경(經)으로 읽는 게 수행자다. 산사에 꽉 찬 솔의 푸름을, 그린 이 없이 그려진 선화(禪畵)라 해야 할까보다.

오래 묵어 한결 운치 있는 암자 세 곳을 둘러볼 수 있는 숲길이다. 매표소 앞 공터에 주차한 뒤, 봉정사와 영산암을 거쳐 1km쯤 산길을 오르면 개목사다. 천등산(해발 574m) 정상까지 오른 뒤 하산하는 코스(4km)엔 두 시간 반 정도가 소요된다.

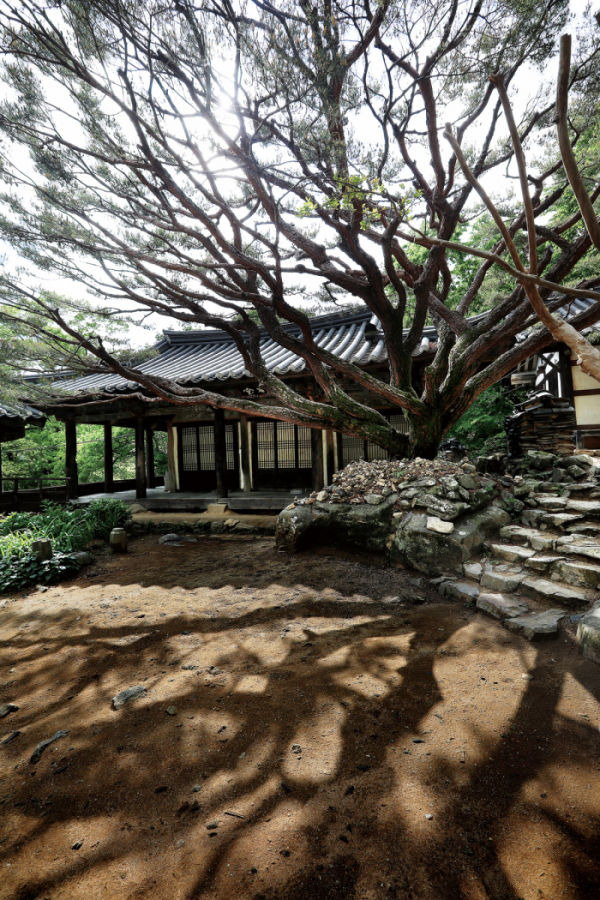

안동 봉정사. 규모보다는 잘 늙은 전각들로 이름난 절이다. 국내 최고(最古)의 목조 건물인 극락전을 비롯해 국보와 보물이 많다. 늙어 쇠락하기는커녕 웅숭깊은 격조로 아름다운 전각들. 풍상을 겪으면 겪을수록 환한 진면목이 드러나는가. 오랜 침묵과 풍화로 이미 해탈한 전각의 고색창연에 형언하기 어려운 깊이가 서려 있다. 법당의 갈라진 기둥에 시간의 불가해한 손길이 아른거린다. 시간은 그냥 사라지는 게 아니었다. 무수한 빗금으로 터진 기둥이 통째로 시간의 족적이지 않은가.

고승의 법문은 심오해 더러 지루하다. 무심히 낡고 닳은 전각에 더 끌린다. 하염없이 늙었으니 가만히 조는 게 나의 일, 무슨 말이 필요하랴! 전각이 전하는 뜻이라면 그쯤일 게다. 그 완전한 방임에 마음이 평온해진다. 바라보는 것만으로도 따뜻해진다. 전에 한국을 방문한 엘리자베스 영국 여왕이 “가장 한국적인 풍경을 보고 싶다”고 해 데려간 곳이 봉정사다. 여왕은 이곳에서 무엇을 보았나. 무애행(無碍行)으로 세상을 건넌 경허. 그는 “홀연히 생각하니 몽중(夢中)이라” 했다. 집착도 욕망도, 풍경도 법당도 헛꿈 아닌 게 없더란 얘기다. 꿈에서, 미망에서 조속히 깨어나는 걸 깨달음이라 했다. 전각만 곱살하랴. 깨친 눈엔 미추(美醜)도 생사도 하나일 게다.

큰 돌 잔돌 잘 끼워 맞춰 쌓은, 길고 높은 계단을 오르면 영산암이다. 봉정사와 이마를 맞댄 암자다. 절이 쌍으로 앉았으니 겹으로 포개진 극락인가. 초목들이 기차게 뿜는 초록 속에 앉아 있기는 영산암도 마찬가지다. 작아서 안온하고, 고요해서 그윽한 암자다. 뜰에선 꽃이 핀다. 부처의 말씀을 머금고 다소곳이 개화해 향화(香火)처럼 갸륵하다. 전각들의 노구마다 인자한 미소 같은 게 어려 통으로 관음보살이다. 영화 ‘달마가 동쪽으로 간 까닭은?’을 이 암자에서 찍은 까닭을 짐작할 만하다.

제자들이 어느 날 조주에게 물었다. 달마가 서쪽에서 온 이유를. 이에 조주가 아주 알쏭달쏭한 답을 했다. “옜다, 판치생모(板齒生毛)다!” 판때기 이빨에 털 났다는 뜻이다. 이게 무슨 썰? 다 닥치고 의단(疑團, 의심을 일으키는 실마리) 하나로 맞짱 뜨라고 던져준 솔루션이었다. 불가의 전언들은 묘해서 일단 골치 아프다. 그러나 멍청이가 아닌 이상 끝내 쿨하게 알아먹지 못할 게 없다.

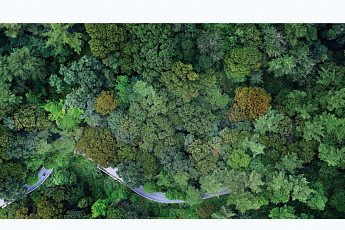

암자 뒤편으로 난 산길을 오른다. 소나무, 참나무, 물푸레나무, 소사나무 등속이 평범하게 어우러졌다. 아뜩한 벼랑이 없어 볼만한 게 드물지만, 술렁술렁 한가하게 걸을 만한 숲길이다. 스님들이 포행삼아 오르내리는 길일 게다. 불당만이 도량이랴. 금칠을 자신 불상만이 불상이랴. 삼라만상이 화엄경이니 나무도 숲도 경전으로 족하다. 곰삭은 둥치에 새 가지들 돋아 길길이 치오르는 저 고목을 보라. 죽어가며 살아 있으니 굳세어 선객(禪客)이다. 한 번 태어난 이승, 그냥 가기 섭섭해 마지막 기름을 짜 불을 댕기나? 백척간두진일보! 이미 종을 친 생이나 한 발 더 허공으로 내딛는다. 내가 삶에 바치고 싶은 기도는 대체로 저런 모습이다.

나무들이 분비하는 에테르를 머금어 공기는 그지없이 청량하다. 산 아래엔 바이러스가 들끓는다. 구차한 일상에 감염병까지 겹쳤다. 모두들 마스크로 입을 틀어막고 돌아다니는 세상을 상상이나 해봤던가. 모두들 용을 쓰나 저놈이 쎈 놈이다. 황소고집을 부린다. 코뚜레를 뚫을 곳이 없다. 천국의 한 치 곁에 지옥이 있고, 지옥의 한 치 곁에 천국이 있다 했다. 불가의 화법으로는 절체절명과 고립무원이 오히려 찬스다. 아픈 세상, 함께 아파하며 갈 수밖에 없다. 나무들처럼 사람도 더불어 살면 숲이다. 숲에 무슨 낙심이 있으며 무슨 패닉이 있겠나.

산길이 끝나는 자리엔 또 암자가 있다. 개목사다. 여기엔 바람소리와 새소리만 있다. 스님은 고적해 간혹 좀이 쑤실 게다. 오늘은 일삼아 일을 만든 날? 연장을 들고 활개 치는 몸짓이 흥겨워 댄스는 저리 가라다.

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)