[더불어 숲] 경북 문경시 토끼비리길

봄볕이 포근히 내려앉은 숲길이다. 풀 틈새엔 홀로 암팡지게 피어난 노란 민들레꽃. 언제부터 몸을 들이민 놈일까, 벌이 꽃 속에서 삼매경에 잠겼다. 미동조차 없으니 이미 취해 혼곤한 게다. 영락없이 낮술에 대취해 엎어진 한량 꼴이다. 봄이란 탐닉하기 좋은 철이다. 그렇다고 다 가질 수야 있겠나. 꽃을 밝히는 벌인들 무슨 수가 있으랴. 무릇 아름다운 것들은 차지하기 어렵다. 차지할 수 없어 아름답게 느껴질지도 모른다.

경북 문경시 마성면 진남휴게소에 주차하고 토끼비리를 오른다. 풍경보다 천년 벼랑길의 뜻을 음미하는 데 의미를 두면 좋다. 토끼비리의 길이는 불과 500m. 나머지 길들은 숲으로 변해 갈 수 없다. 일부 좀 위험한 구간이 있어 신경 써야 한다. 고모산성과 신라고분군도 둘러볼 만하다. 영강변에 뒤엉긴 여러 도로들에서 들려오는 차량 소음은 옥에 티.

봄이 좋다지만 움켜쥘 수 없다. 말뚝에 잡아매둘 수 없다. 온 줄을 알자마자 저만치 가는 게 봄이지 않던가. 연분홍 치맛자락 흩날리며 요리조리 내빼 산등성이 너머로 후루룩 사라지는 가인(佳人). 내가 아는 봄이 그렇게 무정하다. 그렇기에 봄이면 푼수처럼 들썩이다 헛물을 켠다. 결핍이 많은 자는 충만한 봄에도 이렇게 실속이 없다. 그저 아득해지더라. 그런 줄을 알면서도 봄날의 치맛자락 거머쥐는 심사로, 지금 산길을 오르는 중이다.

‘토끼비리’라 부르는 옛길이다. ‘비리’란 높이 솟은 벼랑을 뜻하는 ‘벼루’의 사투리이니 ‘토끼벼랑’이다. 이 길엔 유서(由緖)가 있다. 후백제 견훤을 치기 위해 진격하던 고려 왕건이 이곳 영강(穎江)변 산허리에서 길을 잃었더란다. 한데 어디선가 나타난 토끼가 벼랑 위를 내달리더라는 것. 왕건은 옳다구나, 토끼가 달린 벼랑길을 따라 군사를 몰아갔다. 조선의 지리서 ‘신증동국여지승람’이 전하는 역사다.

토끼비리길은 영남과 한양을 잇는 조선의 핵심 도로 인프라였던 영남대로의 한 구간이기도 했다. 그러니 얼마나 많은 사람이 오갔겠는가. 암벽을 까내고 축대를 쌓고, 인마(人馬)의 내왕이 잦아지며 추가 공사도 잦았을 게다. 선조들이 다듬은 흔적과 공들인 자취가 완연하다. 현재는 안전 데크를 설치해 꽤나 수월한 길이 됐지만 방심하면 큰일날 곳이 군데군데 있다. 조선의 서거정은 토끼비리를 일러 “기이하기가 양의 창자와도 같다”고 했다. 어변갑이라는 문신은 두려워 좀 얼었던가보다. ‘빨리 가다 보면 자빠지니 나는 기어가네, 부디 꾸짖지들 마소!’ 그런 내용의 시 구절이 보인다. 삐끗 자칫 실족하면 아스라한 절벽 아래로 한참이나 걸려 떨어질 참이라 미리 설설 기는 게 여기선 요령이었을지도.

위험한 길이라도 가야 할 길이면 가는 게 사람이다. 벼랑에 선반처럼 얹힌 길이라고 가지 못할쏘냐. 얼마나 많은 선조들이 토끼비리를 밟았는지 바윗길이 닳고 닳았다. 유리알처럼 반질반질 바위에서 광이 난다. 천년을 밟고 지난 길인데 오죽하랴. 흔히 이 길은 한양으로 과거시험 치러 가는 이들이 애용했다고 한다. 그러나 볼일 보러 오간 이들이 그뿐이랴. 잘난 인생, 못난 인생, 서러운 인생, 뒤집힌 인생, 꿈 많은 인생, 각양각색의 군상이 토끼비리를 지나갔을 것이다. 굶주린 짐승들의 울음소리가 쫓아와 등을 후벼파는 밤에도 기어이 넘어야 할 길이라 얼어터진 맨발로 넘은 이들도 있었을 것이다. 천년에 걸쳐 지나간 발길들이 빛나도록 닦은 토끼비리는, 잊힌 삶의 흔적이자 잊히지 않아야 할 팔만대장경이다. 세상에서 가장 넓은 바다, 가장 넓은 하늘의 압축파일인 것은, 사람이라는 소우주의 형적이 여기에 화인처럼 박혀 있기 때문이다.

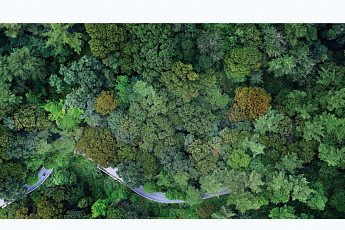

풍경도 좋을시고! 벼랑 저 아래로 굽이치는 영강의 사행(蛇行)이 볼 만해 그렇게 감탄하다가도 멈출 수밖에 없는 건, 강물을 얼싸절싸 휘감고 혼재한 고속도로와 국도와 철로가 어지러워서다. 그러나 국도와 토끼벼랑길이 본질적으로 다를 게 뭔가. 인간의 기쁨과 슬픔, 애환과 희망을 품고 흘러가는 삶의 물결이라는 점에선 마찬가지다. 천년이 흐른 뒤에는 저 국도마저 고고학으로 발굴돼 인간의 족적과 영욕을 웅변할 게다. 천년을 묵은 길에 서린 도(道)와 영혼의 얼굴을 드러낼지도 모를 일이다.

토끼비리길은 고모산성으로 이어지며 끝난다. 고모산성과 겹으로 지어진 석현성 안엔 고색창연한 성황당이 있다. 과거 보러 가는 총각을 사랑했으나 끝내는 배신당하고 목숨을 끊은 어떤 색시의 고혼을 달래느라 지어진 서낭당이다. 풋정을 애정으로 오해했다. 풋정일 땐 온통 꽃밭이지만 정작 진정일 땐 지옥이다. 봄바람 살랑인다고 함부로 윙크할 일 아니다. 할 때 하더라도 풋정은 풋정으로만 즐길 일이다.

![[Trend&Bravo] 요양원? 실버타운? 시니어 주택 비교 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302180.jpg)

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)