[더불어 숲] 전남 강진 ‘백운동 원림’

조선 원림의 정수를 느낄 수 있는 곳이다. 원림 양옆으로는 너르디너른 다원(茶園)들이 펼쳐져 풍경에 이색을 보탠다. 월출산 등산과 연계해 답사하기에도 적격이며, 원림 지척엔 천년고찰 무위사가 있다.

옛 선비들에게 자연은 배워야 할 경전이거나 미더운 연인이었다. 벼슬을 살며 지지고 볶을 때에도 늘 산수(山水)의 뜻을 되새겨 경책으로 삼았다. 언젠간 나 산야에 묻힐래! 그런 기약도 그들의 생필품에 가까웠다. 산수가 멀리 있더라도 그들의 머리와 감관에는 자연이 들어 있었다. 그래 늙어 흰 터럭이 갓 아래로 삐져나올 즈음엔 흔히 낙향을 해 자연을 벗 삼았다. 못 말릴 산야의 기질, 그게 옛사람만의 것은 아니다. 어제에서 면면히 전승되어 내일로 승계될 산천 애호의 민간 유전자. 우리의 뿌리에는 그런 뜨거운 게 들어 있다.

산림 선비의 살림살이에도 경향이 있었다. 어떤 이들은 청빈해 몸에 걸친 것만으로도 자족했다. 토방 하나에 뜯어먹을 고사리만 있으면 그만이었다. 이름깨나 날린 이들은 경관을 골라 원림(園林)을 지어 이름값을 치렀다. 전국 곳곳에 그런 원림들이 의외로 많이 남아 있다. 강진 백운동(白雲洞) 원림은 담양 소쇄원, 완도 보길도의 부용동과 함께 ‘호남의 3대 원림’으로 꼽힌다. 월출산 옥판봉을 뒷배로 삼은 이 아름다운 원림은 조선시대 중기의 선비 이담로가 꾸렸다.

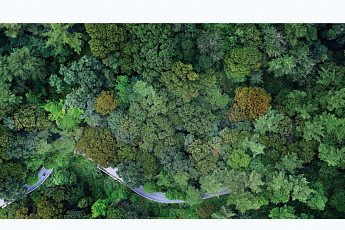

자연에 결례가 되지 않게끔 가급적 인위를 자제해 만든 게 원림이다. 집과 뜰, 누정, 연못 등속을 조영해 담장을 두른 내원과, 굳이 과욕을 부릴 거 없이 그저 자연숲 상태로 가만히 놔둔 외원으로 이루어진다. 백운동 원림은 그 전형이다. 슬그머니 자연에 편승해 유유자적 생의 하오를 살고자 했던 선비들의 꿈이 가시화된 공간의 표본이다.

쾌청한 한낮이다. 그러나 백운동 원림 숲 안은 어스레하다. 빼곡 들어찬 갖가지 나무들이 하늘을 가려서다. 한줌 햇살이라도 더 움켜쥐기 위해 까치발로 지내는 어린 나무들은 진땀을 빼리라. 저희끼리 마주보고 선 큰 나무들은 유년의 풍상을 얘기하려나. 나무들은 죽마고우로 자라 서로의 속사정을 잘 안다. 대나무는 곁에 있는 비자나무네의 살림 형편에 환하다. 비자나무는 옆집 소나무와 은근히 사귀는 사이일 수 있다. 숲속에 이미 파다하게 소문났을지 모른다. 그러나 동백꽃 개화 뉴스에 묻혀 입들을 닫았나? 숲이 고요하다. 동백나무들만 부산히 붉은 물감을 툭툭 찍어 제 몸에 칠한다. 이럴 줄 몰랐다. 여느 해보다 이르게 만개한 동백꽃을 볼 줄을.

동백꽃이 아니더라도 “이럴 줄 몰랐어!”라고 찬탄할 수밖에 없는 풍치의 연쇄다. 양껏 품을 벌려주는 대숲 사이 오솔길은 다정해 누이의 살가운 눈짓을 생각나게 한다. 예사로이 작은 숲이지만 능선과 계곡이 감각적으로 얼크러져 깊은 맛을 풍긴다. 계곡에 늘어선 나무들은 웅덩이의 명경지수에 홀렸구나. 물속으로 투신한 제 그림자를 우두커니 바라보고 있으니.

내원의 별서(別墅) 경관도 어엿하다. 초당과 정자, 담과 수로 등 근래에 복원한 게 많지만 원형을 충실히 재현해냈다. 지난 2001년, 백운동 원림의 전모를 알게 하는 ‘백운첩’(白雲帖)이 발견돼 이를 복원의 근거로 취한 덕분이다. ‘백운첩’은 강진 만덕산의 다산초당에서 유배를 살았던 정약용이 백운동 원림의 승경을 둘러본 뒤 흥에 겨워 만든 서첩이다.

귀양살이란 고독을 벗 삼을 수밖에 없는 것. 가끔은 산에라도 올라 갈증과 울화를 달래야 했을 게다. 어느 가을날 다산은 해남 일지암의 초의선사와 함께 월출산을 등산했다. 하산을 해서는 백운동 원림에서 하룻밤 묵으며 풍정을 누렸다. 이후에도 찾아가 재차 정취를 즐기고 풍색을 눈에 쏙 넣었을 테지. 이렇게 되면 뭐라도 써서 헌정하게 마련이다. ‘백운동 12승사(勝事)’라, 이는 백운동 원림 12경(景)을 연작시로 읊은 다산의 선물이다. 그러고서도 아쉬웠던 걸까. 초의에게 백운동 실경을 그리게 해 ‘백운동도’(白雲洞圖)를 얻었다. 이 둘을 집어넣은 게 ‘백운첩’이다.

백운동 원림 답사의 즐거움은 ‘백운첩’으로 용케 남아 전해진 다산 시의 안내를 받을 수 있어 한결 특별하다. 원림에 비치된 초의의 그림을 보며 과거의 백운동과 현재의 모습을 비교하는 재미도 쏠쏠하다. 다 떠나 여기에서 다산과 초의의 이름을 듣는 것만으로도 기분이 좋다. 숲을 흔드는 솔바람처럼.

원림과 작별하는 길목엔 붉은 땅거죽. 떨어진 동백꽃들 나뒹굴며 선혈을 흘렸다. 어떻게 살아왔기에, 얼마나 깊은 상처를 끌어안고 낙화했기에 저토록 처연한가. 아서라, 동백에게 물을 일 아니다. 꽃 피어 절정의 일순에 서럽게 저무는 게 동백의 일이기만 하던가.

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)