[더불어 숲] 충남 공주시 마곡사 ‘백범 명상길’

걷기 쉬운 둘레길이다. 산이 높지 않고 구간 거리도 짧은 편이니까. ‘백범 명상길’ 2코스(3km)를 걸을 경우 한 시간 반이 소요된다. 볼 것 많은 거찰, 마곡사 답사도 즐겁다. ‘정감록’은 마곡사 일대를 난리를 피할 수 있는 십승지의 하나로 꼽았다.

마곡사(麻谷寺) 들머리. 노보살의 허리가 기역자(子)로 휘었다. 향초가 들었을까? 야윈 등허리에서 작은 배낭이 대롱거린다. 그마저 무거워서겠지. 발걸음은 추를 매단 듯 더디다. 하지만 아랑곳없다. 안간힘을 다해 오르고 또 오른다. 노인은 오늘 불단 앞에 엎드려 알량한 아들놈의 복덕을 빌려나? 까마득한 고대에도 우리네 어머니들은 저렇게 절을 찾았을 게다. 부처 아니고선 기댈 언덕이 없어, 삶의 절박한 굽이를 만날 때마다 산을 올랐을 게다. 모든 어머니의 모든 기도는 시공을 초월해 애절하다.

불자들만 절을 찾는 건 아니다. 세상 쓴맛을 본 사람들도 곧잘 절집을 찾아든다. 백범 김구. 그도 마곡사에서 짧은 한때를 보냈다. 보리심(菩提心)에 이끌린 출가가 아니었다. 몸을 숨기려는 입산이었으니까. 간도 크고 통은 더 컸던 사람. 그의 행보엔 거침이 없어 파란도 많았다. 1896년, 백범 나이 스물하나 때엔 이른바 ‘치안포 사건’을 야기했다. 명성황후를 시해한 일본에 대한 분노가 들끓던 때였다. 혈기 방장했던 청년 백범은 일본군 특무장교 하나를 척살했다. 이 사건으로 사형선고를 받았으나 집행일 직전, 탈옥(고종의 형집행정지 명령으로 가출옥했다는 설도 있다)에 성공했다. 그 뒤 마곡사에 은신했던 거다.

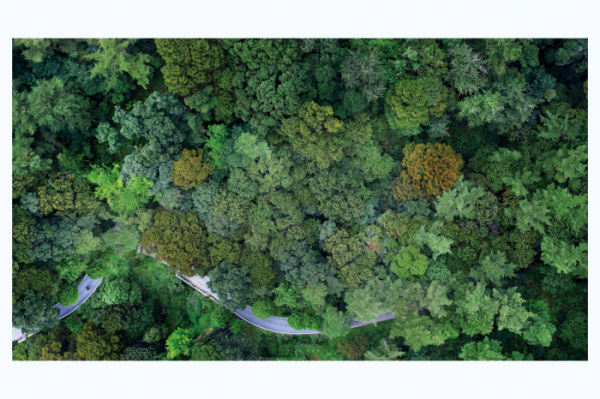

마곡사는 태화산 품에 안긴 절이다. 마곡사로부터 산 곳곳으로 이어지는 오솔길엔 ‘백범 명상길’이라는 이름이 붙어 있다. 백범이 명상했던 길이란다. 세상의 명명(命名)들은 왜 이렇게 화려할까? 도망자 신세가 된 백범의 뒤엉킨 젊은 가슴에 명상이 고일 자리가 있기나 했을까. 억울하고 서러워 갈피없이 흔들리지 않았을까. 그저 백범을 명상하는 길이라 읽자. 백범의 굳센 기개를, 은신의 고독을, 시대에의 울분을 헤아리며 천천히 걷기에 좋은 둘레길.

산이 있으니 물이 흐르고, 절이 있으니 향내가 번진다. 마곡사 경내엔 진초록을 뿜는 향나무 한 그루가 있다. ‘백범 향나무’다. 광복 직후인 1946년, 어느덧 노경에 접어든 백범이 마곡사를 다시 찾아 심은 나무라지. 옹골차게도 자랐다. 거목은 아니지만 거목이다. 백범이라는 거인의 아우라 아롱져서. 그렇다면 저 고결한 향나무, 백범이 후세에 건넨 숭고한 봉헌이라 해두자. 변하지 않는 세상의 실없음과 누추함을 질책하는, 신랄한 역설의 봉헌.

산길을 오른다. 도회의 익숙한 길에서 빠져나온, 이 들썩이는 기분은 해방감? 상가와 차량으로 너절한 도시에서와 달리, 숲에서 둘러보면 모든 게 순도를 머금고 다가온다. 풀들은 낮은 바닥에서도 얼마나 태연한가. 나뭇가지를 툭 치며 세차게 날아오르는, 저 조막만 한 새의 생존은 얼마나 자립적인가. 어쩌면 산에 사는 것들이야말로 진실을 구현한 존재다. 사람만 부질없다. 진실을 캔다 하고서 제 무덤을 판다. 그게 사람만의 일도 아니지. 역사도 시대정신도 대개 진실과 거리가 멀다. 암살로 생을 마친 백범의 불행이라니. 어처구니없음이라니.

궁색한 잡념을 굴리다 백련암에 들어선다. 백범이 은거해 도를 닦았다는 암자다. 산중턱 작은 암자라 별안간 앞이 탁 트인다. 모든 별안간 탁 트이는 순간들은 희열을 가져다준다. 그마저도 말 그대로의 순간일 뿐이고, 이내 기갈(飢渴)이 몰려든다. 백범은 작은 암자에서 어떻게 견뎠을까. ‘백범일지’를 보면, 그는 ‘굴갓 쓰고 염주 걸고 바랑 지고’ 한동안 중 생활을 했다. 개울가에서 삭발례를 하고, 원종(圓宗)이라는 법명까지 얻었으니, 위장 은신만은 아니었다.

그러나 도는 아무나 닦는 게 아니다. 절구통처럼 진득이 눌러앉는 취미가 있는 자여야 수행에 목을 걸 수 있다. 백범은 그런 개성이 아니다. 그가 한 마리 잉어라면, 자기 배만 채우고 마는 게 아니라, 강물을 통째 퍼다 모든 배들을 채워줘야 직성이 풀리는 잉어가 아니었을까. ‘백범일지’를 또 보면, 그는 ‘중놈’이 된 것을 ‘자소자탄’하며 마곡사의 날들을 견디었다. 한마디로 고(苦)라! 진통제를 삼키고 돌아가는 세상을 가만 두고 볼 수 없었으니.

승냥이 우는 산방에 홀로 머물며 소나기처럼 울고 난 뒤였을까? 백범은 어느 날 홀연히 절을 떠났다. 은사에겐 금강산에 공부하러 간다 했다. 그러곤 광복운동 복판으로 뛰어들었다.

숲길 군데군데, ‘백범 명상길’ 팻말이 걸려 있다. 명상은 오간 데 없으나, 마음엔 샘물이 고인다. 백범의 행장 한 자락 훔쳐보자니.

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)