엄마를 닮아 책을 많이 읽는다고 하는 지인의 말에 아들은 정색하고 대답했다. 엄마가 책을 안 읽는다는 건지, 아니면 집에서는 읽지 않는다는 건지 분간이 안 돼 헛웃음을 웃었다. 책을 많이 읽는 편은 아니지만 살면서 손에서 책을 놓아본 적이 없는 것 같은데 아들이 엄마 책 읽는 광경을 볼 수 없었던 건 왜일까?

언제부턴가 바깥에 나와 책을 읽는 버릇이 생겼다. 짬이 조금 나면 카페나 도서관을 찾아가고, 집 주변에 있는 서울대나 숭실대 교정도 앉아서 책을 읽는다. 그러나 누구에게도 방해받지 않으며 책 읽고 싶을 때 아이스커피 한 잔 손에 들고 살짝 찾아가는 곳, 필자만의 아지트는 관악산 계곡이다.

관악산 하면 보통 가파르고 험한 산을 생각하지만 등산로와 달리 계곡 길은 경사도 완만하고 길이 잘 닦여 있어 가벼운 마음으로 걷기 좋다. 실제로 관악산에 가보면 등산복을 잘 차려입은 등산객들도 많으나 반바지에 샌들 차림으로 유모차를 밀고 산책 나온 주민들도 쉽게 만날 수 있다.

관악산 입구에 들어서면 울창한 숲이 나타난다. 35도를 오르내리는 뜨거운 한낮에도 울창한 숲 속은 시원해서 좋다. 관악산 계곡을 따라 길을 걸어가다 마음에 드는 바위나 벤치가 나오면 흐르는 물속에 발을 담그고 한가하게 책을 펼쳐 든다.

'때때로 큰 생각은 큰 광경을 요구하고, 새로운 생각은 새로운 장소를 요구한다. 다른 경우라면 멈칫거리기 일쑤인 내적 사유도 흘러가는 풍경의 도움을 얻어 술술 진행되어간다.'

관악산 계곡에서 처음 읽은 책이 알랭 드 보통의 ‘여행의 기술’이었다. 산이 주는 편안함과 숭고함 때문인지 철학적 질문에 깊이 빠져들었다. 그러면서 자연을 디테일하게 관찰하고 사물을 흥미롭게 바라보는 눈을 가지게 됐다. 알랭 드 보통의 감수성과 통찰력에 감탄하면서 필자도 큰 그림 속에서 삶을 통찰할 수 있는 여행을 떠나고 싶어졌다. 그리고 여행하는 삶을 살게 됐다.

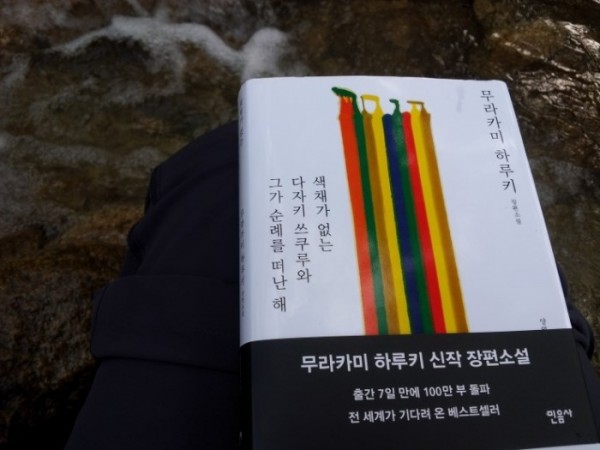

관악산에서 가진 독서 시간은 아주 마음에 들었다. 새소리와 흘러가는 물소리를 들으며 책을 읽고 있으니 시간 가는 줄 모를 정도였다. 그 후 필자도 느긋하게 책을 읽고 싶거나 마음이 답답할 땐 책 한 권 들고 관악산을 찾아간다. 아들이 자퇴하고 싶다고 했을 때 읽었던 이순원의 ‘19세’ , 그리스의 섬으로 떠나고 싶을 때 읽었던 무라카미 하루키 (村上春樹) ‘먼북소리’, 그리고 동아대 한국문학부 교수 함정임의 ‘소설가의 여행법’ 이런 책들을 생각하면 관악산이 함께 떠오른다.

![[요즘말 사전] “디토합니다” 뜻, 알고 보니 추억의 단어였다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299807.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 언제나 그 자리에](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/932340.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 7살이 되어가는 나의 방](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/932349.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 일일부독서 구중생형극(一日不讀書 口中生型棘)](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/933552.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개]](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/933574.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 두물머리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/933582.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 쉐어 오피스](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/933663.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 낚시터에서 힐링하다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/934099.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 뒷동산의 추억](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/934667.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 전철서 죽 때린다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/934765.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 다락, 길, 내 집](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/934869.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 우리 집에 두 개의 아지트가 있어요](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/935075.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 호숫가 작은 나의 다락방](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/935106.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 정동](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/935110.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] 달리는 영혼 카페](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/935141.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개] CM국제계약연구소](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/935169.jpg)

![[기가 막힌 나만의 아지트 대공개]다시 가고 싶은 다락방](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/937465.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)