<글> 이재준(아호 송유재)

北風吹雪打簾波 북풍이 눈보라를 몰아 발을 치는데

永夜無眠正若何 긴 밤에 잠 못 드는 그 마음 어떠할까.

塚上他年人不到 내 죽으면 무덤을 찾는 사람 없으리니

可憐今世一枝花 가여워라 이 세상의 한 가지 꽃이여.

조선조 평양기생 소홍(小紅)이 지은 것으로 전해 오는 한시(漢詩) 칠언절구(七言絶句)를 새긴 김상유(1926~2002)의 판화 한 장이 가슴을 울린다.

한겨울 밤, 눈보라가 닥쳐와 사립문은 절로 벌어지고, 뜰 앞 버드나무, 단풍나무 위에도 눈이 얼어붙었다. 초당 뒤편 소나무 잎은 어느새 얼음 별송이로 반짝이고, 아득한 산자락은 눈이 내려 마치 이승의 피안(彼岸) 넘어 고적(孤寂)한 저승의 정경이다. 방 안으로 단아한 기녀(妓女) 소홍의 모습이 안쓰럽다. 이 긴 긴 밤을 어이하리.

판화가이자 서양화가인 김상유는 평남 안주에서 태어나 평양고보 재학 중 미술반에서 그림을 그리곤 하였다. 월남하여 연세대에 입학, 철학을 전공하다 경제적 어려움으로 중도에 하차, 인천의 중학교에서 영어와 미술을 가르치기도 하였다. 그 무렵 미국과 일본의 미술책을 탐독하며 미술가의 꿈을 키웠다.

특히 판화에 매료되어 동판화(銅版畵) 연구에 매진했는데, 동판에 밑그림을 새기고 그걸 찍어낼 프레스기가 없어 국수틀을 개조해 사용했다고 한다. 1963년 그의 ‘동판화전’이 우리나라 동판화의 시금석이 되었다.

1970년 동아일보사 주최 제1회 ‘국제 판화비엔날레’에 출품한 동판화 작품 ‘NO EXIT’가 대상을 차지하며 판화가의 길로 정진하였다. 세 장의 판화 연작 형태로, 사방이 깜깜한 먹빛 가운데 사각의 좁은 공간에 사람이 혼자 누워있다. 두 번째 사람의 형체는 조금 부스러지더니 세 번째는 형체를 알아볼 수 없이 사라진다. 1970년대 혼돈사회의 암울함을 형상화한 작가의 절규였다고 생각한다.

판화의 기법에는 목판화, 석판화, 동판화, 실크스크린 등이 있는데 나무에 새기거나 스크린에 밀어내는 것과 달리 동판화는 동판 위 밑그림을 따라 흔적을 내고 염산으로 부식시켜야 하는 위험하고 까다로운 공정이 있다.

김상유도 시력이 낮아져서 1970년대 중반부터 목판화로 화업을 바꾸게 되는데 이 작품 ‘소홍절구(小紅絶句)’는 그즈음 동판에 새긴 것 중 걸작이라 보아도 무방할 것이다. 동판에 그라운드(산에 안 녹는 용제)를 입히고 송곳 같은 도구로 밑그림을 그린 후 염산 등으로 판을 부식, 선을 살려 잉크를 발라 찍어내는 에칭(etching) 기법이지만, 목판에 새긴 듯 칼 맛이 엿보여서 더욱 매력적이다.

판화는 여러 장을 찍어낸다는 복제성 때문에 수집가들에게 외면당했고 작품 값도 대개는 한 점에 비싸봐야 50만원을 넘지 못해 판화가들은 겸업을 하지 않고는 곤궁함을 벗어날 수 없었다. 김상유도 1980년대 이후로 목판화와 함께 유화를 그리게 되는데 그 세계가 가히 탈속(脫俗)의 경지에 이르니 수집가들에게는 호재가 되었다.

그의 회화 속에는 어쩌면 자화상 같은 한복차림의 선비(혹은 도인)가 가부좌 자세로 정자에 홀로 앉아 물을 바라보거나 바람을 쐬며 한아(閒雅)의 정취에 젖어 있다. 티끌세상을 벗어나려는 작가의 고독한 몸부림일 것이다. 2002년 이 작가가 운명하기 직전 ‘갤러리현대’에서 열린 ‘김상유 1960~1999 전작전’은 한 고독한 예술가에 대한 존경의 헌정이었다.

동판화 작가하면 바로 떠오르는 또 한 분이 황규백(1932~ )이다. 이 작가는 동판화 중에도 아주 정치(精緻)한 메조틴트(Mezzotint) 기법으로 판화를 찍어낸다. 이탈리아어 mezza tinta(중간 색조)에서 유래되었다는 이 기법은 동판 표면에 수많은 구멍을 뚫고 판화를 찍으면 구멍 속에 있던 잉크가 나와 번지면서 색면을 이루어 부드러운 명암을 잘 나타낸다.

에칭처럼 판을 부식시키지 않으나, 일일이 구멍을 뚫고 메우고 하는 작업이 길 뿐 아니라 다색일 경우 밑그림의 구도나 색상에 맞추려면 작은 동판일지라도 온종일 세심한 사전 작업을 해야 한다.

그는 부산에서 태어나 1954~1967년 ‘신조형’, ‘신상회’ 그룹에서 그림을 그리다가 1968년 프랑스로 건너가 ‘SW 헤이터의 아틀리에 17’이라는 판화제작소에서 판화 공부를 했다. 1970년에는 뉴욕으로 옮겨서 1990년까지 메조틴트 판화를 집중적으로 찍었다. 2000년에는 영구 귀국하여 판화뿐 아니라 회화작업도 하여 유화작품만의 전시로도 큰 호평을 받았다. 그의 판화는 대부분 20cm x 30cm 이내의 작은 화면이지만, 오랜 명상과 사색으로 짜인 구도의 조밀함, 깊고 우아한 색상이 감탄을 자아낸다. 잔디밭 위에 놓인 손수건이나 팽이, 실패, 부러진 성냥개비, 조약돌 하나, 날아가는 기러기의 물빛 날개 등 어쩌면 오랜 외국생활 동안 고향이 연상되는 하잘것없는 소품들 모두가 밀도 높은 화면 속에서 살아 움직인다.

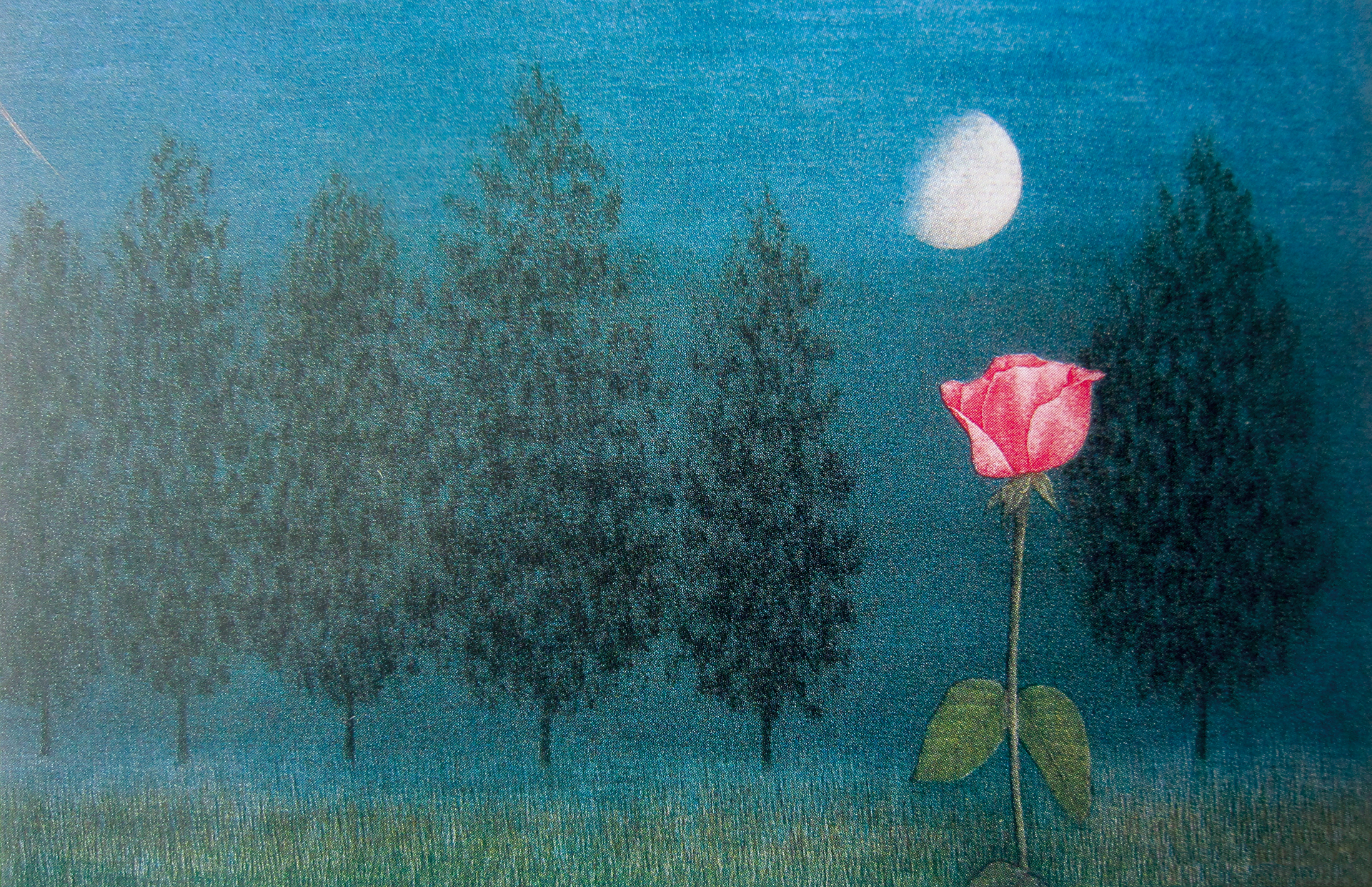

이 판화 ‘Rose’는 몇 해 전 경매회사에서 시행한 5월의 경매에서 120만원에 낙찰 받은 작품이다. 판화는 50만원 전후에 낙찰되는 게 보통이었는데, 이 작품은 경쟁자가 하도 많아서 그렇게 올라갔다.

잔잔한 잔디 위로 푸르른 달빛 가득 내린 들판에, 여섯 그루의 향나무 같은 침엽수가 늘어섰다. 하늘 위로 부푼 상현달이 안개를 뿜으며 떠 있다. 바로 그 아래 잔디 위로 여느 풀꽃 하나 없이, 다만 장미 줄기 하나가 달 가까이 치솟아 올연하다. 잎 그물도 선명하고 빨간 꽃 한 송이는 달에 빛바래 핑크의 요염을 뽐내고 있다. 달과 장미의 사랑의 밀어가 시작되었다. 잔디와 잇닿은 풀밭과 숲의 경계가 달그림자와 안개에 몽롱하게 묻히고, 하늘빛마저 옅은 구름 사이 푸릇한 휘장을 신비롭게 드리워 야릇한 여름밤은 무르익고 있다. 수묵화의 물감이 종이에 스미어 번지듯 동판의 수많은 미세구멍에서 흘러나온 물감이 침엽수 가지와 그 떨기를 흔들리게 하고 있다.

서양화에 스푸마토(sfumato)라는 기법이 있는데, 이 말은 이탈리아어 스푸마레(sfumare, 연기처럼 사라진다)에서 유래되었다. 회화에서 사물의 경계가 희미하게 그려지고, 그 희미함이 선명함을 만들어 내는데, 황규백 판화에서 그 환상적 기법을 보게 된다.

달이 이울고 새벽이 오면 오롯이 이슬 머금고, 그러나 다시 밤을 기다릴 장미의 설렘이 꽃이 지는 그 순간까지 이어질 여운을 즐길 수 있으니.

△이재준(李載俊)

1950년 경기 화성 출생. 아호 송유재(松由齋). 미술품 수집가, 클래식 음반 리뷰어.

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 머무는 배, 흐르는 물](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/724330.jpg)

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 휘영청 밝은 달을 안고](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/770419.jpg)

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 맺힌 그리움, 꽃으로 피고](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/740105.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 초개(草芥) 그리고 말[馬]](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/784426.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 기껍고 대견해하는 엄마의 얼굴](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/926687.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 물에 잠긴 달을 긷다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/945596.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 물에 잠긴 달을 긷다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/956503.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 한 집 한 그림 걸기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/956118.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 한 집 한 그림 걸기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/962075.jpg)

![[송유재 미술품 수집 이야기] 설핏, 마음 물들이는 풍경](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/975783.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 외갓집 가는 길](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/991224.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 소리로 열리는, 환희의 빛](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/1008289.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)