의료인프라, 日 케어하우스 '이신칸' 증가로 재택형케어 죽음 15% 넘어

日, 내과·외과·정신과 방문 진료

방문 치과도 2000년대 초반부터 도입

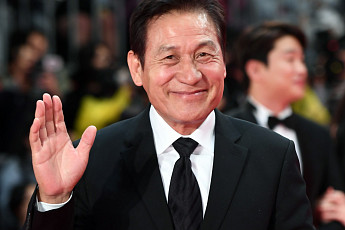

김철중 조선일보 의학전문기자는 7일 최근 한반도미래인구연구원 ‘2025 인구보고서’에서 ‘초고령사회 선배, 일본으로부터 배우는 고령자 의료와 케어’라는 주제를 통해 “일본도 고령인구가 20% 넘어가던 지난 2005년 무렵부터 의료 복지 체제를 초고령화 체제로 바꾸기 시작했다”며 우리나라도 의료 복지 체제 인프라를 고민해야할 시점이라고 짚었다. 한국도 작년 말 기준 65세 이상 인구 비중이 20%를 초과하며 초고령사회에 진입했다.

김 기자는 일본에는 있고, 우리나라엔 없는 제도로 집과 병원의 중간 정도의 역할을 하는 ‘케어하우스’인 이신칸(醫心管)을 꼽았다. 이신칸은 말기 암 환자를 케어하는 민간형 요양시설이다. 이신칸에는 암 환자나 중증 장애 고령자들이 지내고, 간호사들이 상주한다. 그러나 의사는 없고, 각 환자가 선택한 왕진 의사만 가끔 찾는다.

김 기자는 “말기 환자 통증 조절 전문 자격증을 딴 간호사 한두 명이 이신칸 간호를 지휘하는데 저비용·고효율 구조로 고령 환자를 케어하고 있는 것”이라며 “이들이 병원에 모두 입원해 누워 있다고 상상해보라. 의료 비용이 엄청 크게 늘어날 뿐만 아니라, 고령자 케어로 병원 자체 기능이 마비될 것”이라고 짚었다.

김 기자는 일본의 케어하우스 시스템으로 재택형 케어 죽음도 늘었다고 했다. 그는 “10년 전 80%가 넘던 병원 사망이 최근에는 70%대로 줄어들고, 재택형 케어 죽음이 15%를 넘어섰다”며 “병원에서 죽음을 맞는 경우가 90%를 육박하는 한국과 대조된다”고 설명했다.

간이 요양시설인 ‘소규모 다기능 주택’도 고령 환자를 케어하는 시스템으로 운영되고 있다. 거동 장애가 있는 노인을 목욕시키고, 치매 관리 프로그램을 지원하는 곳이다. 2019년 기준 일본 전역에 5453개가 있다. 사실상 모든 동네마다 있다는 것이다.

김 기자는 우리나라가 일본과 달리 집과 병원의 중간 시설이 사실상 전무한 상황을 우려했다. 김 기자는 “다양한 초고령자 간병 수요에 맞게 병원과 집 사이 다양한 형태의 요양시설을 만들어 가야 한다고 본다”며 “의사의 진료 지원과 간호사 근무도 유연하게 규정하여 저비용·고효율 인프라를 만들어야 한다”고 강조했다.

이에 김 기자는 일본의 방문 진료 시스템도 주목했다. 우리나라도 일본처럼 방문 진료 시스템을 개선해야 한다고 제언했다. 김 기자는 “(일본의) 방문 진료는 내과, 외과는 물론 정신과, 피부과, 치과 등에서도 이뤄지고 있다”면서 “한 달 비용이 100만 원 정도인데 환자는 이 중 10%를 부담하고, 나머지 90%는 의료보험에서 의료진에게 지급한다”고 말했다.

이어 “우리나라는 방문 진료가 시범 사업 형태로 작게 진행되고 있고, 일부 지자체 사회복지 차원에서만 이뤄지고 있다”며 “건강보험 진료 체계 틀로 들어와 거동 불편 고령 환자면 누구나 이용할 수 있는 형태로 발전시켜야 할 때”라고 부연했다.

특히 김 기자는 일본의 방문 치과 체계도 조명했다. 김 기자는 “일본은 2000년대 초반 65세 이상 고령인구 비율이 20%가 넘는 초고령사회로 진입하면서 일반 의사의 방문 진료는 물론 방문 치과 진료를 본격적으로 도입했다”고 설명했다.

그러면서 “우리나라는 초고령사회로 진입했는데도 방문 치과 진료 제도나 시스템 자체가 없다”며 “우리도 방문 치과 진료 시스템을 서둘러 도입해야 한다는 의견이 치과계에서 나오고 있다”고 방문 치과의 필요성을 강조했다.

![[2025 한일시니어포럼] 이연백 위로보틱스 대표](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2267017.jpg)