[송유재의 미술품 수집 이야기]

그해 봄부터 매주 목요일 아침 10시, 목동 파리공원에서 우리들은 작은 모임을 가졌다. 연령도 20대에서 60대요, 직업도 틀리지만 쇠귀 신영복(牛耳 申榮福, 1941~2016) 선생의 책과 신문 칼럼 이야기를 듣고, 문화 예술 전반에 걸쳐 기탄없는 자유토론의 시간이 즐거웠다. 이야기가 길어지거나 토론이 격해지면 인근의 찻집으로 자리를 옮겨, 차를 마시며 분위기를 진정시키곤 했다.

신 선생은 잘 알려졌다시피 서울대학교에서 경제학을 전공하고 육군사관학교에서 교관으로 경제학을 강의하던 중 1968년 ‘통일혁명당 사건’으로 구속 수감되어 무기징역에서 20년형으로 감형되고, 1988년 8월 15일 만기 출소했다. 한동안 몸을 추스르더니 11월 말엽, 서울 중구 정동 성공회 건물 지하 ‘세실레스토랑’에서 40여 점의 서예 작품으로 첫 서예전을 열었다. 옥중에서 20년을 정진한 그 서예 작품들을 보고, 신선한 충격과 큰 감동이 가시지 않았다. 연말에는 <감옥으로부터의 사색>이라는 옥중 서신들을 책으로 출간해 많은 독자들의 심금을 울렸다. 또 1889년 1월에는 결혼을 해 서울 목동에서 가정을 이루고, 성공회대학교에서 경제학 등을 강의하며 가히 생활인으로서 새 출발을 했다. 1993년에는 옥중에서 가족에게 보냈던 엽서들을 모아 <엽서>를 출간했고, 1995년 11월부터는 중앙일보에 <나무야 나무야>를 기고했다.

1995년 3월 17일부터 26일까지는 인사동 학고재에서 시화전을 열었다. 당시 학고재 사장의 소개로 처음 선생을 상면하고, 50여 점의 서예에 대한 소회를 직접 들었다. 작품을 소장하고 싶었지만 선생을 돕고자 하는 여러 지성인들의 적극적인 참여로, 마음에 정해둔 작품이 금방 팔려 기회를 잃었다. 그렇게 마음을 졸이다가 이 모임에 참여하면서 은근히 휘호를 받고자 하는 속내도 있었다.

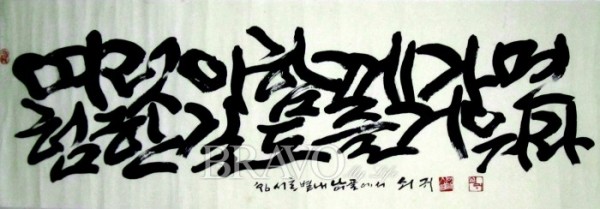

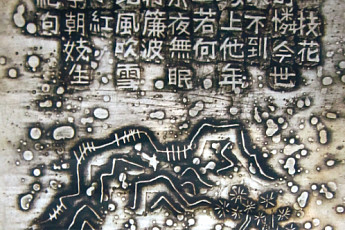

그의 부드럽고 자상한 성품은 누구의 청(請)도 거절 못했다. 필흥(筆興)이 솟아 경오(庚午, 1990)년 황화(黃華, 가을)에 써두었던, <중용(中庸)> 편의 한 구절인 야심성유휘(夜深星逾輝)에서 취한 ‘夜深星輝’와 임신(壬申, 1992)년 성하(盛夏, 한여름)에 시필(試筆)한 맹자 진심상(盡心上) 편에 있는 관어해자난위수(觀於海者難爲水)에서 뽑은 ‘觀海難水’의 예서체(隸書體) 두 작품을 받아 소장하게 되었다. 소위 ‘신영복체’, ‘어깨동무체’라는 한글 휘호도 받고 싶었으나 너무 무례한 것 같아 눈치만 보고 있는데, 그해 섣달그믐께 전화를 받고 나가보니 그토록 소망하던 ‘어깨동무체’의 <여럿이함께가면 험한길도즐거워라>를 말아서 들고 계셨다. 펼치니 먹 향이 그윽하고 관지(款識)의 인주 빛이 선명했다. 이후 선생은 대학 강의와 신문 기고가 늘어나며 일정이 바빠져, 주 1회 모임에서나 잠깐씩 상면했다. 나도 바쁜 일이 생기면 서너 주 거르기가 일쑤였다. 아내를 비롯해 친구들이 선생의 전력(前歷)을 들어 모임 참여를 말렸으나 개의치 않았다.

‘밤이 깊을수록 별은 더욱 빛난다’는 의미의 ‘야심성유휘’는 선생이 아주 즐겨 썼는데, 남다른 인고(忍苦)의 세월을 견디어온 원동력이기도 했을 것이다. 맹자(孟子, BC 372~BC 289 추정)가 공자(孔子, BC 551~BC 479)를 언급한, ‘바다를 본 사람은 물을 말하기가 어렵다’는 의미의 ‘관어해자난위수’는 ‘큰 것을 깨달은 사람은 아무리 사소한 것이라도 함부로 이야기하지 않는다’는 깊은 함의(含意)가 있는 들어 있는 글이기도 하다.

<여럿이함께가면, 험한길도즐거워라>는 어디에서도 보기 힘든 선생만의 독특한 서체다. 두 줄의 굵고 납작한 글자들은 서로 부딪치고 얼싸안으며 힘찬 기운을 발한다. 옥중에서 받았던 노모의 한글 글씨체에서 골격을 찾아 변용했다고 말하지만, 한글 서체의 미학적 한계를 극복하고 새 지평을 열었다는 평가를 받고 있다.

현재 목원대학교 미술대 교수인 김태호(1967~) 조각가가 이탈리아 카라라(Carara) 국립미술학교로 유학 떠나기 전에 부인과 함께 우리 집을 찾아왔다. 1996년 여름쯤으로 기억되는데, 식사를 대접하려고 불고기집으로 안내했으나 한사코 냉면만 먹겠다고 하여 조촐한 송별이 되고 말았다. 폐를 끼치지 않으려는 젊은 부부의 깊은 속내가 대견했다. 부인이 종교음악을 전공했기에 바흐의 <마태수난곡> 음반을 건네는 게 고작이었다.

김태호의 조각작품과의 인연은 1993년으로 되돌아간다. 인사동 어느 화랑에 놓여 있던, 하얀 대리석으로 깎은 <동자상(童子像)>을 눈 깊게 만났다. 까까머리의 동자가 무릎을 두 팔로 감싸고 앉아 먼 하늘을 바라보는 작품이었는데, 기교 없는 순수함을 느끼기에 충분했다. 그 화랑의 큐레이터도 ‘동자상’에 반해 매일 한두 번씩 쓰다듬는다며 화랑의 ‘지킴이’라 했다. 당시 대학을 졸업하고 막 군대를 다녀온 풋풋한 조각가의 작품이었기에, 몇 주 동안 드나들며 “누구에게 팔지 말라”고 이르고 관찰만 했다. 화랑 주인은 ‘중진 조각가의 작품과 견줄 만한 수작(秀作)이라서 값싸게 팔 수 없고, 상당한 가격에 구입할 사람이 나타나지 않으면 화랑에서 소장한다’며 애를 태웠다. 아내와 상의해 통장을 비워, 기어이 혼자 들기 버거운 <동자상>을 택시에 싣고 와 온 식구가 쓰다듬으며 한 가족으로 삼았다. 조각작품 수집의 시작이었다.

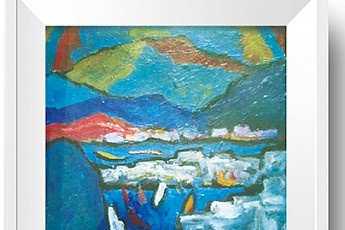

그의 작품에 일관되게 흐르고 있는 주제는 ‘따뜻한 인간애’다. 지치고 고달픈 현대인에게 위로와 용기를 주려는 예술혼은 얼음처럼 차가운 대리석을 헤집고 인애(仁愛)의 형상을 쪼아낸다. 샐러리맨의 고독과 실직자의 아픔도 용해해 젊은이들에게 힘찬 <발걸음> 형상을 선사하기도 한다. <위대한 성(城)>은 2010년 벽두에 서울 서촌의 ‘갤러리 자인제노’ 전시회에서 만난 작품이다. 좌대까지 하나의 대리석으로 깎아낸 수작이다. 어린 남매를 배 위에 얹고 있는 따뜻한 모정이, 작품의 안정감과 리듬감을 균형 있게 전달한다. 세파(世波)에도 흔들림 없는 굳건한 ‘가족사랑’이 위대한 성(城)을 구축하고 있다. 한낱 돌덩이에 맥이 돌고, 바라보고 있으면 저절로 따뜻한 미소가 번지게 된다. 누구나 성(城)에 안주하려 들지만, 그 성을 쌓아가는 고뇌의 노정(路程)을 잊지 말진저.

>>이재준(李載俊)

1960년 경기 화성에 태어났고 아호 송유재(松由齋)로 미술품 수집가로 활동중이다. 중학교 3학년 <달과 육펜스>,<사랑과 인식의 출발>을 읽고, 붉은 노을에 젖은 바닷가에서 스케치와 깊은 사색으로 화가의 꿈을 키웠다. 1990년부터 개인 미술관을 세울 꿈으로 미술품 천여 점을 수집해왔다.

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 머무는 배, 흐르는 물](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/724330.jpg)

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 휘영청 밝은 달을 안고](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/770419.jpg)

![[송유재(松由齋)의 미술품수집 이야기] 맺힌 그리움, 꽃으로 피고](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/740105.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 초개(草芥) 그리고 말[馬]](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/784426.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 기껍고 대견해하는 엄마의 얼굴](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/926687.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 물에 잠긴 달을 긷다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/945596.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 물에 잠긴 달을 긷다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/956503.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 한 집 한 그림 걸기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/956118.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 한 집 한 그림 걸기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/962075.jpg)

![[송유재 미술품 수집 이야기] 설핏, 마음 물들이는 풍경](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/975783.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 외갓집 가는 길](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/991224.jpg)

![[송유재의 미술품 수집 이야기] 소리로 열리는, 환희의 빛](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/1008289.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)