[감성 솔솔! 미술관 여기] 폐탄광 리뉴얼해 복합문화예술공간으로 재탄생

현자가 말했다. 헌것에서 새것을 보라 했다. 쓸모없는 것의 쓸모를 찾으라 했다. 강원도 정선에 있는 삼탄아트마인은 폐허를 딛고 일어선 뮤지엄이다. 쓸모를 잃고 퇴기처럼 버려진 폐탄광(구 ‘삼척탄좌 정암광업소’)을 볼 것 많고, 놀 것 많고, 느낄 것 많은 곳으로 리뉴얼한 복합문화예술공간이다. 폐탄광의 주인은 누구인가? 오가는 사람이 있을 리 없으니 잡초와 이끼와 뒤엉긴 거미줄이 주인일 따름이다. 그러나 낡고 시든 사물에서도 쓸모를 발견하는 눈을 가진 이가 있게 마련이다. 이 뮤지엄의 설립자 김민석(작고)은 폐탄광을 깊숙이 바라봐 역사를 건져 올리고 예술을 새겨 넣었다. 공간이 통째 관점의 이동으로 길어 올린 창의의 산물이다.

요즘 말로 하면 삼탄아트마인은 재생 공간이다. 즉 다시 살려낸 공간이다. 그러나 폐허인들 죽어 나자빠진 무생물일 리 있으랴. 폐탄광은 그것대로의 마지막 숨을 지니고 여전히 살아 있는 게 아닐까. 유형무형의 자취로 웅얼웅얼 과거를 두런거리고, 손을 뻗어 흥망성쇠의 허무를 가리키는 게 아닐까. 이런 폐탄광의 고즈넉한 은유를 예술로 북돋운 게 삼탄아트마인이다. 유별나게 외진 곳을, 세속 도시를 저 아래로 밀어내는 고원을, 첩첩이 겹친 산과 물을 좋아하는 취향을 가진 사람이라면 이곳을 찾아가는 여정부터 구미에 맞아 즐거울 테지. 함백산 자락의 고지대에 있으니까.

주차장에 차를 세우고 내리자 단층 건물이 보인다. 실은 경사지에 세운 4층짜리 본관 건물의 맨 위층이다. 입구에서 표를 끊은 뒤 중앙계단을 따라 아래층으로 내려가며 차례로 관람할 수 있게 돼 있다. ‘삼탄아트센터’라 이름 붙은 본관 건물은 낡았다. 하지만 탄광 시절의 골격과 구조를 그대로 고이 간직했다. 부분적으로 모던한 장식을 살짝 양념처럼 뿌렸을 뿐, 원형을 흩뜨리는 변형만큼은 자제했다. 모든 사물과 풍경을 가급적 그대로 살려 예술의 범주 안에 폐탄광을 수렴한 셈이다.

로비, 카페, 아트 레지던시룸 등이 있는 4층에서 눈에 띄는 건 광원(鑛員)을 그린 대형 초상화다. 석탄가루로 뒤범벅된 얼굴은 밤처럼 어둡다. 눈빛만 퍼렇게 살아 있다. 그러나 어쩔 수 없는 노역의 피로와 신산이 서린 눈이다. 풍요 따위와는 거리를 두고 살 수밖에 없었던 광원 인생의 애환을 드러낸 작품이다. 어쩌면 삼탄아트마인의 반쯤은 여전히 탄광이다. 광부들의 실상과 동향을 실감나게 유추할 수 있는 구조물과 유물이 가득하니까. 오늘날 석탄 산업은 거의 숨이 넘어간 채 미미하게 잔존할 뿐이다. 만약 탄광과 광원들에 관한 썩 괜찮은 보고서를 쓸 일이 있는 사람이라면 이곳의 리서치를 통해 눈부신 성과를 거둘 수 있으리라. 다시 말하자면 삼탄아트마인을 관람하는 재미의 하나는 머잖아 전설 정도로만 남을 과거의 탄광 시대로 회귀한 것 같은 기분을 불러일으킨다는 데 있다.

스케일과 디테일 함께 살려

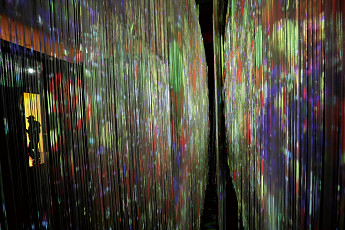

3층엔 ‘삼탄역사박물관’이 있다. 광원들이 사용했던 채탄 장비는 물론 방대한 분량의 갖가지 서류와 책자들까지 충실하게 보존해 전시했다. 회화, 조각, 설치, 미디어아트 등을 볼 수 있는 ‘현대미술관 캠’도 3층에 있다. 2층에는 광원들에게 요긴하게 쓰였던 필수 시설들을 재생한 ‘마인갤러리’가 있다. 광원들이 하루의 작업을 마친 뒤 몸을 씻었던 공동 샤워장엔 나신 조각상을 전시해 볼거리를 제공했다.

화장실이었던 공간엔 중세 서양의 기사들이 착용했던 갑옷을 설치해 눈길을 끈다. 웬 갑옷? 뜻이 있다. 갑옷이 감옥인 것은 갑옷이 몸을 가두기 때문이다. 행군을 하거나 전투를 할 때 기사들은 용변을 그대로 갑옷 안에다 봐야만 했다. 화급한 용무마저 제대로 볼 수 없었던 것인데, 광원들에게 주어진 조건 역시 열악한 게 한둘이 아니었다. 지하 갱도에서의 채탄 작업 중에 용변인들 자유로웠으랴. 그렇다면 광원들에게 지상의 화장실은 갑옷에서 벗어나 비로소 후련하게 용무를 볼 수 있는 일종의 구제소. 이렇게 전시 공간 곳곳에 탄광 시절을 되돌아볼 수 있는 설치 작품과 스토리텔링을 실어 디테일을 살렸다.

스케일은 또 어떻고? 일단 폐탄광의 규모부터 웅장하다. 이에 조응하며 채워 넣은 전시물들의 규모 역시 거대하다. 2층에 있는 수장고가 그 하나의 예다. 이 수장고에는 지구를 종횡으로 누비길 무른 메주 밟듯이 한 설립자가 반평생에 걸쳐 수집한 오만 가지 미술품과 공예품이 보관돼 있다. 컬렉션에 대한 설립자의 놀랄 만한 집념 이상의 광적인 몰입이 느껴지는 공간이다. 손화순 삼탄아트마인 관장에 따르면, 이 수장고는 국내 최초로 등장한 ‘보이는 수장고’다. 미술관 수장고는 원래 직원들조차 쉽사리 접근하기 어려울 정도로 철저하게 통제된다. 그러나 이 뮤지엄은 관람객들이 유리벽 너머로 컬렉션을 감상할 수 있게끔 개방적인 구조를 조성한 것이다.

1층에도 전시실이 있다. 광원들이 장화를 씻었던 세화장을 재활용한 공간이다. ‘예술, 그거 어렵지 않다!’는 메시지를 전하는 걸까? 누구나 소소한 예술적 행위를 만만하게 즐길 수 있는 ‘예술놀이터’ 역시 1층에 있다. 여기에서 긴 통로를 따라 본관 건물을 벗어나 이제 삼탄아트마인의 노른자와 만난다. 바로 ‘레일바이뮤지엄’이다. 광장처럼 널찍한 공간이다. 바닥에는 광차가 움직였던 레일이 호흡을 멈춘 긴 꼬리 짐승들처럼 이리저리 널브러져 있다. 시커먼 탄가루를 잔뜩 뒤집어쓴 컨베이어 벨트 역시 한편에 누워 영원한 잠에 들었다. 이곳은 조차장이다. 광원들을 지하 채탄막장까지 실어 나르기 위한 플랫폼이었다. 마치 번지점프대처럼 허공으로 우람하게 치솟은 권양기(捲揚機, 무거운 짐을 움직이거나 끌어올리는 데 쓰는 기계)의 기능이 집약적으로 작동한 센터였다. 즉 탄광의 심장부였다.

폐탄광이 폐탄광인 건 심장이 꺼져서다. 모든 것은 흘러 마침내 심장을 잃고 어둠 속에 깃든다는 걸 웅변하나? 삼탄아트마인을 휘어감은 바탕색은 석탄가루가 착색한 검정이다. 그래서 뮤지엄의 어느 공간이든 검은빛으로 어둡다. 독일 프롤레타리아 판화의 선구자 케테 콜비츠가 말하길, ‘고통의 빛깔은 아주 어둡다’고 했던가? 그렇다면 삼탄아트마인이 도입한 오브제의 하나는 ‘고통’이기도? 예술을 보기 위해 뮤지엄에 왔지만, 예술 못지않게 가슴을 치는 건 광원들의 족적이다. 가족을 먹여 살리기 위해 막장에 삶을 걸었던 광부보다 더 절박한 고통은 흔치 않을 테다. 그들이 캔 무연탄은 제 몸을 불살라 세상을 도왔다. 광부도 석탄도, 인신공양에 맞먹을 행장을 남겼다.

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)