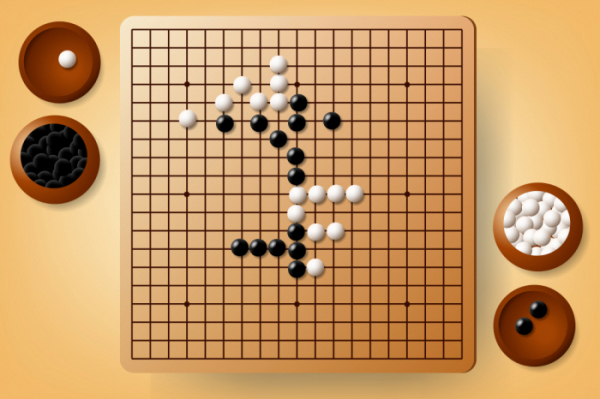

아내랑 말다툼을 했다. 문을 꽝 소리 나게 닫고 내 방으로 와 문을 걸어 잠그고 책상 앞에 앉았다. 싸움의 원인은 별것 아니었다. 잠시 마음의 안정을 도모할 시간이 필요했다. 기분이 나쁘면 TV를 켜거나 책을 읽고 싶은 마음이 사라진다. 그렇다고 누구에게 전화를 걸어 수다를 떨 기분도 더더욱 아니다. 이럴 때 나만의 비법이 있다. 인터넷으로 바둑 게임을 한다. 바둑을 두는 시간만큼은 몰입이 되어 잡념은 포맷되고 머리는 리셋된다.

고등학교에 입학하면서 직장에 다니던 형님으로부터 바둑을 배웠다. 당시 형님 실력은 8급 정도 됐던 것 같은데 나는 4점을 놓고 뒀다. 둘 다 걸음마 단계의 초보 기력으로 꼼수도 두고 잡히면 물려달라고 떼도 썼다. 어떤 때는 대범하게 “바둑돌 죽지 사람 죽나!” 하면서 큰소리치기도 하고 상대 바둑돌 잡는 재미를 즐기며 서로 배웠다. 그 시절이 벌써 40여 년 전이다. 군대생활을 할 때는 바둑 좀 둘 줄 안다고 하늘같은 상관인 대대장과도 수담을 했고 직장생활을 할 때는 바둑을 매개로 폭넓은 교류를 맺을 수 있었다.

예전에는 바둑 좀 둔다 하면 좋은 바둑판과 바둑돌을 세트로 준비해놓고 집으로 손님들을 초청했다. 동네 기원도 늘 벅적였다. 바둑 관련 추억의 하이라이트는 회사 점심시간이었다. 구내식당에서 남들보다 밥을 빨리 먹고 바둑판이 비치된 휴게실로 달려갔다. 도착하는 순서로 상대를 찾고, 한발 늦으면 구경꾼이 되어야 했다. 구경꾼들이 훈수를 두면 동네 바둑판이 되어 멀쩡히 살아 있는 돌이 죽기도 하고 죽은 돌이 살아나기도 했다. 그러나 훈수 덕택에 묘수가 만발했다. 직장에는 바둑동호회가 있었고 정기대회 때는 푸짐한 상품이 걸리기도 했다. 전철을 타면 바둑 책 보는 사람들도 종종 있었다.

과거에는 이렇게 사람들이 직접 만나 바둑판을 앞에 놓고 바둑을 뒀다. 그러나 지금은 인터넷으로 인해 바둑세상이 완전히 달라졌다. 인터넷으로 바둑을 둘 때는 바둑돌과 바둑판이 필요 없다. 대적할 상대를 찾는 방법도 간단하다. 온라인으로 접속하면 같은 급수의 명찰을 단 선수들이 즐비하다. 살고 있는 거리도 문제가 되지 않는다. 심지어 중국에서도 접속을 해온다. 밤낮이 없다. 새벽 1시에 접속해도 상대를 찾을 수 있다. 다들 환호하며 맞아준다. 휴일도 없다. 365일 언제나 접속이 가능하다.

나이 들어갈수록 바둑을 잘 배워뒀다는 생각을 한다. 바둑은 머릿속으로 변화의 수를 읽으며 최선의 수를 찾는 게임이다. 치매 예방에 딱 좋다. 골치 아픈 일에서 잠시 해방되고 싶을 때나 할 일이 별로 없는 시간부자들에게도 맞춤 취미다. 조치훈 프로기사는 목숨을 걸고 바둑을 둔다고 했지만 아마추어인 일반인들은 그냥 재미로 두면 된다. 인터넷 바둑 사이트도 여럿 있다. 다양한 구색을 갖추고 있어 배우기도 쉽다. 그러나 모든 것은 때가 있어 좀 일찍 배워두면 더 좋다. 잠시 넋을 놓고 바둑의 세계에 풍덩 빠져보는 것도 시니어의 또 다른 낭만이다. 하지만 신선놀음에 도끼자루 썩는다고 너무 빠지지는 말자.

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)