손끝으로 책 제목을 찾는다. 찾던 책이 천장 부근에 높이 꽂혀 있다. 어느 틈엔가 사다리를 가져온 주인아저씨가 능숙하게 사다리에 올라타 책을 건넨다. 먼지가 뿌옇게 쌓인 책을 몇 번 털고 계산한다. 예쁜 모양의 책갈피를 책 틈새에 끼워준 아저씨는 투명 비닐로 책을 곱게 포장해준다.

동네 작은 서점에서 느낄 수 있는 소소한 즐거움이 희미해지고 있다. 사람들이 더 이상 동네 서점을 찾지 않는다. 서점에서 책 내용을 확인할 뿐, 주문은 온라인에서 한다. 저렴하기 때문이다. 이로 인해 많은 서점이 경영난을 견디지 못하고 소리 없이 문을 닫고 있다.

한국서점조합연합회(이하 한국서련)가 최근 발간한 ‘2014 한국서점편람’을 살펴보면 2013년 국내 서점 수(2331개)가 2011년(2557개)에 비해 10%(246개) 줄어든 것으로 나타났다. 특히 전용면적 165m²(약 50평) 미만의 소형 서점이 전체 사라진 서점의 96.7%를 차지해 두드러진다. 이에 대해 한국서련은 “동네 서점들의 멸종이 임박한 것으로 보인다”며 “서점이 사라지면 독자들이 좋은 책을 접할 기회나 선택권도 함께 사라질 수밖에 없다”고 심각성을 언급했다.

과거 서점은 단순히 책을 파는 공간이 아니었다. 문화를 형성하고 이야기를 이끄는 지식창고이자 문화사랑방이었다. 학생권 운동을 주도한 대학생들의 아지트로 이용되던 35년 명맥의 서울 신림동 ‘광장서적’은 없어졌다. 소녀 박경리가 쪼그려 앉아 밤새 책을 읽던 70년 전통의 통영 ‘이문당서점’도, 전공 수업을 위해 대학생이 즐겨 찾는 신촌 로터리 ‘홍익문고’는 문 닫을 위기를 겨우 모면한 상황이다.

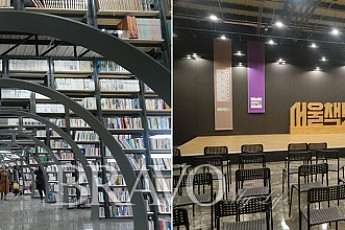

이에 동네 서점은 문화공유·지식향유 공간으로서의 길을 새롭게 모색 중이다. 홍대 앞에 위치한 ‘땡스북스’는 동네서점의 롤모델을 지향하며 동네 사랑방 역할을 자처한다. 미니전시회와 북포럼을 운영하는 땡스북스는 한 달에 한 번 출판 거래처와 기획 전시를 진행한다. 동네 서점임에도 가로수길과 삼청동에 분점을 내며 세를 확장하고 있다.

서울 상암동 ‘북바이북’은 단순한 도서 판매를 넘어 고객과 책을 나누고 공유한다. 북바이북 김진영 대표는 “혼자 도서를 선정해 진열하는 데 한계가 있다”며 “고객에게 추천을 받아 도서를 선정하면서 독서 문화를 공유하고 있다”고 전했다. 실제로 북바이북은 ‘책꼬리’라는 추천지를 만들어 방문 고객으로부터 좋은 도서를 추천받고 있다. 또한 스스로 독서 목표를 실천하기 어려운 고객들을 위해 독서카드를 만들어 관리해준다. 도서를 읽고 독서카드에 작성하면 무료로 커피 한 잔을 제공함으로써 독서를 장려한다.

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[FIRST CLASS]②뭘 좀 아는 新중년들의 은밀한 아지트'다락찻집'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/474377.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)