19일 국회미래연구원 ‘제3회 인구포럼’ 개최

정혜윤 국회미래연구원 부연구위원 “직무급제로 임금질서 재설계 필요”

19일 국회미래연구원이 개최한 ‘제3회 인구포럼’에서 정혜윤 국회미래연구원 부연구위원은 “정년은 고용만의 문제가 아니라 연공형 임금과 무체계가 동시에 작동하는 임금체계 이중구조의 문제이고, 직무급은 이 두 문제를 함께 풀 수 있는 임금 질서”라고 제언했다.

연봉형 임금(호봉제)은 회사에 오래 다닐수록 임금이 자동으로 올라가는 방식으로 근속연수가 핵심 기준이다. 직무급제는 일의 난이도, 책임 등에 따라 임금을 정하는 방식이다.

정 부연구위원은 우리나라 기업의 임금체계가 연공급(근속연수 기준)과 무체계로 나눠져 있다고 조명했다. 대기업과 정규직은 호봉급이 58.0%, 직무급이 32.4%로 각각 집계됐고, 중소기업과 비정규직은 임금체계가 거의 부재하다고 분석했다.

정 부연구위원은 정년 연장 시 연공급 임금체계를 유지하는 기업일수록 인건비 부담이 커질 수 있고, 임금 기준이 없는 기업은 저임금 구조를 고착화할 수 있다고 짚었다. 그는 “정년 논의가 고용의 문제가 아니라 임금 부담을 누가 지는가의 문제”라며 “연공급이 지속하는 한 정년연장은 기업에 부담”이라고 지적했다.

정 부연구위원은 이 같은 임금 질서를 재설계할 방안이 직무급이라고 제언했다. 직무가치 기반의 임금은 연공형 부담을 줄여 고령자 고용 여력을 확보할 수 있기 때문이다.

특히 정 부연구위원은 직무급의 핵심을 설계 방식과 사회적 합의 수준으로 꼽았다. 기업 제도가 아니라 임금 질서의 재설계로 접근해야 한다는 것이다.

정 부연구위원은 “기업 내부 직무급은 조직 내부 인사제도로 노동시장의 지속성을 만들 수 없다”면서 “‘직무급=성과평가 강화=임금삭감’이란 오해를 고착화할 수 있고, ‘직무가치 기반 보상’이란 본질 대신 ‘성과급 경쟁’이란 왜곡으로 인식할 수 있다”고 지적했다.

이어 “개별 기업의 제도가 아닌 노동시장 차원의 공통 기준을 마련해야 한다”며 “직무·역할 기반의 보상과 동일가치노동 동일임금의 사회적 적용이 필요하고, 고령자의 일 지속 가능성, 세대 간 고용 조정의 제도적 기반을 마련해야 한다”고 진단했다.

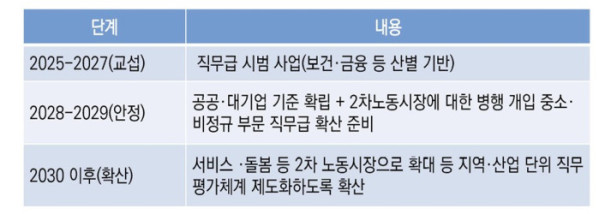

직무급 도입 단계로 △2025~2027년(교섭) 직무급 시범 사업(보건·금융 등 산별 기반) △2028~2029년(안정) 공공·대기업 기준 확립 및 2차 노동시장에 대한 병행 개입 중소·비정규 부문 직무급 확산 준비 △2030년 이후(확산) 서비스·돌봄 등 2차 노동시장으로 확대 등 지역·산업 단위 직무 평가체계 제도화 확산을 제시했다.

정 부연구위원은 “직무급은 연공제의 대체재가 아니라 세대 간 형평성과 기업의 지속가능성을 높이는 임금 질서 재설계”라며 “중요한 것은 도입이 아니라 설계와 합의의 수준”이라고 강조했다.

![[챗GPT 브리핑] 저출산위 “2047년 전국 소멸 위험” 경고](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2197758.jpg)

![[AI 브리핑] 중견기업 62% “정년연장보다 퇴직 후 재고용” 外](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2242562.jpg)

![[말띠 CEO] 강태영 NH농협은행장·고정욱 롯데지주 공동 대표이사](https://img.etoday.co.kr/crop/260/160/2277173.jpg)