건축을 전공한 나는 졸업을 앞두고 이곳 공간에 입사가 허락되었었다. 1981년의 일이다. 그러나 아주 작은 건축사무소에 가면 다양하고 많은 일을 배울 수 있을 것이라는 이유로 여기 공간건축 입사를 포기했었다. 지금 돌이켜 보니 한 시대를 풍미한 건축의 대가 곁에서 배우지 못한 아쉬움이 남는다.

건축과 학생시절과 졸업 후에 여러 차례 이곳에 왔었다. 건축과 선배들을 만나러 온 경우도 있고 공연을 보러 오기도 했다. 그 때마다 느꼈던 특별한 공간적인 경험이 아직도 기억으로 남아있다. 경사지에 반 층 씩 어긋나게 디자인한 내부는 그리 크지 않은 공간임에도 여기저기 숨겨진 곳이 많아서 한 번에 다 파악이 안 되는 공간이다. 작은 창문으로 들어오는 절제된 빛과 작은 모서리까지도 그 의미를 지닌 좀 신비로운 느낌이랄까.

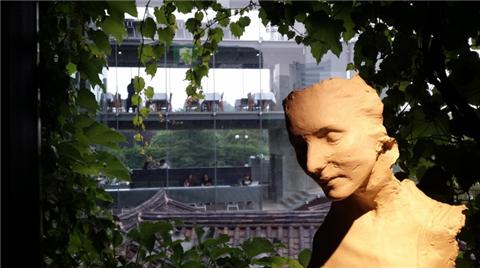

뮤지엄으로 재탄생한 그 공간이 너무 궁금해서 가 보았다. 당초 디자인 된 내 외부의 공간과 형태를 거의 원형 그대로 보존하면서 갤러리로 재해석해 놓았다. 심지어 바닥의 아스타일을 붙였던 본드도 제거하지 않고 그냥 두었다. 계단이며 화장실도 전시공간으로 멋지게 변신했다. 아주 오래된 냄새가 벽과 바닥에서 베어 나온다. 모든 작품들은 각각 놓여 있어야 할 자리에 적절하게 놓여있다. 허투루 버려진 공간이 없다. 외부로 열려있는 작은 창은 그 자체로서 또 하나의 그림 작품이 된다.

때로는 막히고 어느 순간 열리는, 어둠과 빛이 적절하게 작품과 어우러지는 공간은 이 곳이 건축설계 사무소로 사용되었다는 추억과 겹치면서 나를 깊은 향수의 세계로 이끌었다. 어느 순간 이렇게 벽돌하나의 원형 까지도 보존하면서 공간을 재해석한 이 뮤지엄의 주인에게 경의를 표하게 되었다. 계단을 오르내리고 때로는 벽을 돌고 구석진 공간에 숨기듯 전시된 작품들을 찾아내기도 하면서 보물찾기하는 어린이의 마음으로 순례했다. 마지막 문을 나서니 처음 그 공간으로 나를 데려다 주었다. 석탑과 검은색 전돌을 타고 오르는 담쟁이가 만드는 아주 편안한 중정으로...

그 중정의 몇 개 계단을 오르면서 잠시 생각에 잠겼다. 건축물의 원형을 거의 그대로 보존하고 있는 이곳은 그 이유로 인해 육체적 장애를 가진 관람객의 접근이 불가능하다. 경사로는 차치하고 엘리베이터도 없이 좁고 가파른 계단만 있는 뮤지엄. 인수자는 아마 이 문제를 어떻게 할 것인지 오랫동안 번민을 거듭했을 것이다. 최대한 원형 보존이냐 아니면 핸디캡을 가진 관람객을 위해 구조를 일부 바꿀 것인가. 오랜 번민 끝에 아마도 그 건축물의 역사적 가치를 위해 원형 보존을 택한 것으로 보인다. 나 같아도 그런 결정을 내렸을 것이다.

그렇다 하더라도 이렇게 멋진 공간과 예술 작품은 현장에서 볼 수밖에 없기 때문에 다시금 그 문제를 번뇌할 수밖에 없다. 만약 내가 장애인이라면 원천적으로 관람이 불가능 한 이 멋진 뮤지엄이 조금은 원망스러울 것 같다.

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)