매일 아침이 느긋하다. 차 한잔하면서 직장에 매이지 않은 자유로움을 실감한다. 퇴사한 지 일 년. 가끔 지금도 근무하는 꿈을 꾸는데 잠에서 깨면 어떤 게 진짜 나 자신인지 헷갈릴 때가 있다. 아마도 정년을 다 못 채우고 그만뒀다는 생각에 사로 잡혀있어서 일지도 모른다. 그래서 이런 생각이 비집고 들어올 틈 없게 내 나름대로 활동과 계획을 만들어 충실히 움직인다. 그중 하나로 며칠 전 동네의 작은 도서관을 가보았다. 직장 다닐 때 출퇴근 하며 그저 눈길만 스치던 그곳, ‘희망마을작은도서관’이다.

‘희망마을작은도서관’이 있는 대전시 유성구 봉명동은 구도심으로 골목이 거미줄처럼 촘촘하다. 봉명(鳳鳴)동은 숲이 많아 부엉이가 찾아와 울던 곳이라고 해서 예로부터 ‘부엉이마을’이라고 부르기도 한다. 내가 사는 구암동 이웃 동네인 봉명동은 길쭉하게 생긴 유성구 중앙쯤에 있다. 봉명동 주변의 노은동(유성구)과 도안동(서구)이 아파트단지로 개발돼 들어섰지만 봉명동은 옛날 모습을 많이 간직하고 있다. 그래도 도서관을 중심으로 유성온천과 유성시외버스터미널, 유성 오일장 등이 어른 걸음으로 10여 분 거리. 개발 더딘 곳이라지만 누구든 접근할 수 있어 도서관이 있기에 딱 적당한 곳이 바로 봉명동이다.

작정하고 도서관을 찾아갔지만 정기휴일이었다. 평소 월요일에 도서관이 쉰다는 것을 알고 있었는데 깜박했다. 이왕에 걸음 했으니 도서관 분위기를 살피기로 마음 먹고 두리번거렸다.

돌아보니 도서관 건물 1층은 봉명동 어르신을 위한 경로당이었다. 마침 할머니 한 분이 어린 손주를 업고, 마치 이웃집 놀러 가 듯 안으로 들어갔다. 도서관과 경로당이 어울려 있는 것이 우리 옛 마을에 아이와 노인이 함께 살던 모습과 다르지 않아 보였다.

‘무더위쉼터’라는 팻말이 걸린 경로당 앞에는 ‘누구나 앉을 수 있는 의자’가 있다. 의자에는 부엉이 그림이 그려져 있다. 등허리를 세우고 엉덩이를 깊숙이 넣어 앉아 바닥을 보니 화분이 나란하게 줄지어 서 있다. 테두리 한 귀퉁이가 떨어진 것, 사기 재질로 길쭉하게 키가 큰 것 등, 고만고만한 플라스틱 화분들이 삼대가 같이 사는 대식구처럼 느껴졌다.

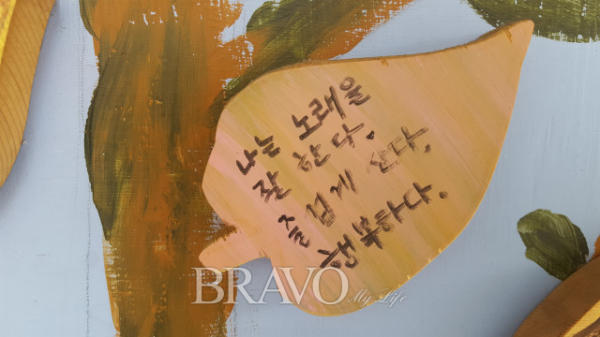

‘부엉이 할매 그림나무’라고 쓰인 게시판도 눈이 들어왔다. 나무 그림 위에 부엉이 마을에 사는 할머니들의 ‘자랑’이 목재로 만든 작은 이파리마다 쓰여 있었다.

나는 바느질을 잘한다.

나는 잘 웃는다.

나는 노래를 좋아한다. 기쁠 때 슬플 때 위안이 된다.

나는 노래를 잘한다. 즐겁게 산다. 행복하다.

인생의 후반을 사는 경로당 어르신들이 적어놓은 인생의 단상들. 세상 사는 것에 있어 어떤 것이 중요한지를 단순하고 소박하게 알려주는 것만 같았다. 옷을 지어 입던 시절, 당신 세대에서 바느질을 잘한다는 건 매우 중요했을 것이다. 노래는 시대를 불문하고 기쁨을 더하거나 시름을 덜어주는 치유가 되기도 한다. “노래 부르고 이웃과 즐겁게 지내니 행복하다”는 부엉이 할매의 자랑은 내게 위로와 격려로 다가왔다. 그리 조급해하며 만들어놓은 계획표에 가끔 느슨하게 움직여도 괜찮을 거라고. 오늘 도서관에 왔다가 헛걸음 한 시간도 그 나름대로 의미 있다고 말이다.

![[Trend&bravo] '봄동 비빔밥'이 이끈 봄 제철 채소 5선](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299206.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)