맞춤형 주택, 의료복지, 일자리, 커뮤니티 구축

지방소멸 위기는 고령사회의 현실이다. 지방자치단체별로 살펴보면, 도시보다 군단위 지역에서 자연적 인구감소와 고령화가 더 빠르게 진행된다. 지방정부는 고령인구의 주거, 복지, 의료 인프라 확충 문제에 시급히 대응해야 한다. 이에 한국지방행정연구원이 발행한 ‘인구증가지역 사례분석을 통한 맞춤형 지방소멸대응 전략 연구’(2025, 박진경 외)를 토대로 지방소멸에 대응하는 전략을 살펴보는 시리즈를 마련했다.

지방소멸 위기를 막을 대안으로 50대 이상 고령층의 지역 이전이 떠오르는 가운데, 성공적인 지역 안착의 핵심으로 꼽히는 것이 바로 지역 인프라 구축이다.

50대 이상 시니어가 농어촌과 중소도시에 정착하기 위해서는 중요한 변수가 있다. 이는 바로 맞춤형 인프라로, 주택, 의료·복지, 일자리, 커뮤니티다. 그렇다면 각 지자체는 실제로 어떤 정책에 힘을 쏟고 있을까.

‘지방자치단체 인구감소 인식조사’에 참여한 공무원들의 응답을 보면, 지방소멸 방지를 위해 우선하여 추진 중인 정책을 묻는 질문에 ‘산업·일자리’ 부문이 36.0%로 가장 높은 응답 비율을 보이고 ‘주택(주거환경)’(25.3%)과 ‘돌봄·교육·학원’(16.7%) 부문이 뒤를 이었다. 시니어의 정착을 좌우하는 ‘복지’(9.7%), ‘문화·소비·여가’(8.1%) 등 생활환경 개선과 관련한 응답은 일부에 그쳤다.

자세히 살펴보면 광역과 시 지역, 군 지역, 자치구마다 무게를 두는 정책이 다른 것이 눈에 띈다. 광역과 시 지역은 산업·일자리 부문 응답이 가장 높았고, 군 지역은 주택(29.9%)과 산업·일자리(28.6%) 응답 비율이 비슷하다. 생활환경 개선과 일자리 창출이 모두 중요한 과제로 인식하고 있는 것이다. 자치구는 주택(25.0%), 산업·일자리(25.0%), 돌봄·교육·학원(25.0%) 응답 비율이 동일하게 나타나 다양한 정책 수요가 있음을 보인다. 이는 2순위 정책을 묻는 응답결과까지 합산해도 크게 다르지 않은 결과를 보인다.

시단위 지역에서는 인구감소를 막기 위해 가장 시급한 보건·의료 전략으로 ‘거점공공병원 및 필수진료과 운영 지원’(34.7%)을 가장 많이 선택했다. 인구감소(관심)지역에서 거점공공병원 및 필수진료과 운영 항목을 과반 이상이 선택했으며, 기타 지자체는 전문 인력 확충과 응급의료 체계 개선을 우선 전략으로 인식하고 있다.

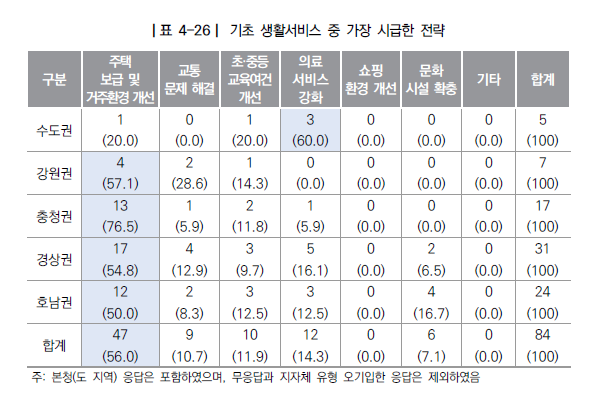

군 단위 지역에서는 기초생활서비스를 갖추는 전략이 중요하다. 구체적으로는 보금자리 주택 공급 및 거주환경 개선이 가장 시급해 보인다. 전체 응답자의 56.0%가 이 항목을 택했다. 의료서비스 강화(14.3%), 초·중등 교육여건 개선(11.9%), 교통문제 해결(10.7%) 등이 응답의 뒤를 이었다. 해당 응답자들은 생활거점 전략으로 관내 작은 생활거점 조성이 가장 중요하다고 인식했다.

지역별 차이도 있다. 모든 권역에서 주택 공급 및 거주환경 개선이 핵심 전략으로 꼽은 가운데, 수도권은 의료, 강원권은 교통, 호남권은 문화시설의 관심이 상대적으로 높았다.

군단위 지역의 수도권은 ‘의료서비스 강화’가 60.0%로 가장 높고, 주택공급은 20.0%로 낮은 응답률을 보인다. 강원권은 주택 공급 및 주거환경 개선(57.1%)과 함께 교통 문제 해결(28.6%)도 주요한 과제라고 인식했다. 호남권은 주택(50.0%)과 함께 문화시설 확충(16.7%), 교육·의료(12.5%)로 다양한 생활수준 향상 욕구가 드러났다.

지자체의 단위와 권역별로 인프라 구축의 취약점이 다른 만큼 각 지자체가 처한 환경과 상황에 맞춘 인프라 구축이 필요하다. 이에 전문가들은 선택과 집중을 통해 각 지역에서 가장 부족한 부분을 단계별로 보완하고, 차츰 생활수준을 끌어올려 주택, 일자리, 의료·복지, 커뮤니티 등 종합 인프라를 구축해야 한다고 입을 모은다.

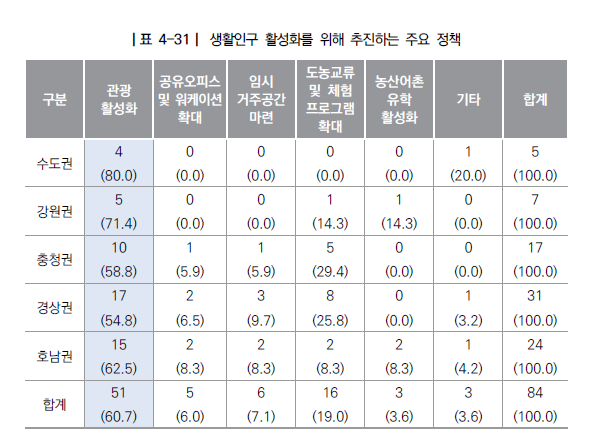

보고서를 작성한 연구진은 특히 “농어촌(군 지역)의 생활인구 체류 목적과 지자체의 주된 정책이 관광에 치중돼 있으며, 이들의 정주화와 인구유입 효과가 이어질 수 있도록 정책을 다변화할 필요가 있다”고 지적했다.

![[지방소멸 대응]① “떠나는 게 아니라 돌아왔다” 지방 지키는 시니어들](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2199043.jpg)

![[지방소멸 대응]② 인구소멸 지역을 살리는 중장년 '그들을 잡아라'](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2199768.jpg)

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2282103.jpg)