19일 '지속가능 인재전략 컨퍼런스 리액트(Re:Act) 시니어' 열려

AI 기술이 빠르게 확산되면서 시니어 일자리 개념이 '재취업'이 아닌 '1인 기업', 'Gig Worker(긱 워커)' 중심으로 이동해야 한다는 제언이 나왔다.

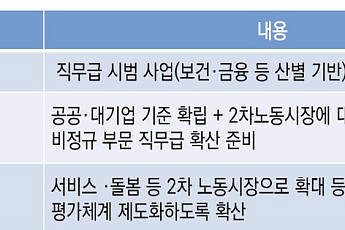

디지털 접근 장벽이 낮아지면서 시니어가 전문성과 경력을 바탕으로 과업 단위의 업무를 할 수 있는 환경이 열렸지만 여전히 기업과 정책은 '정규직 재취업' 중심 사고에 머물러 있다는 분석이다.

조성준 서울대 산업공학과 교수는 19일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 '지속가능 인재전략 컨퍼런스 리액트(Re:Act) 시니어'에 참석해 "AI 시대에는 고비용·저효율 구조를 벗어나기 위해 기업도 인력 대신 과업 중심 구조로 이동하고 있다"라며 시니어 노동 전략 재정비를 제시했다.

그는 "앞으로 일 '자리'는 줄어들고 일 '거리'는 많아 질 것"이며 "기업이 원하는 인력은 정규 고용이 아닌 특정 문제를 전문성을 가지고 해결할 수 있는 1인 기업형 시니어"라고 말했다. 최근 대기업 중심으로 50세 전후 직원을 내보내는 흐름 또한 비용 절감뿐 아니라 AI 중심 구조로 재편하기 위한 전략이라는 설명이다.

조 교수는 "시니어가 퇴직 후 다시 동일한 조건으로 재취업 하는 것은 현실적으로 어렵다"라고 진단했다. 대신 전문성과 경험을 갖춘 시니어인 'Gig Worker(긱 워커)'로 활동하는 구조가 증가할 것이라고 전망했다.

시니어에게 필요한 역량으로는 무엇보다 AI 활용 능력을 꼽았다. 조 교수는 "업의 본질을 이해하는 경력 인력이 AI를 결합하면 생산성이 수십 배 증가할 수 있지만 활용 능력이 없는 사람은 큰 효과를 내기 어렵다"라고 말했다.

기업 문화 변화도 과제로 제시했다. 그는 "내부자 중심 문화라면 외부 전문가나 긱 워커를 활용하기 어렵다"라며 "지식 관리 시스템 구축, 과업·성과 중심 평가, 개방형 거버넌스가 갖춰져야 한다"라고 제언했다.

조 교수는 "현재 AI 기술은 이미 일하는 방식을 바꿨지만 기업의 인식은 여전히 19세기에 머물러 있는 경우가 많다"라며 "시니어 노동을 고용이 아닌 과업 중심으로 재정의하고 정부와 기업 모두 인력 전략을 다시 구성해야 한다"라고 강조했다.

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 나의 은퇴 MBTI 유형은?](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2292826.jpg)

![[브라보 모먼트]](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2287834.jpg)