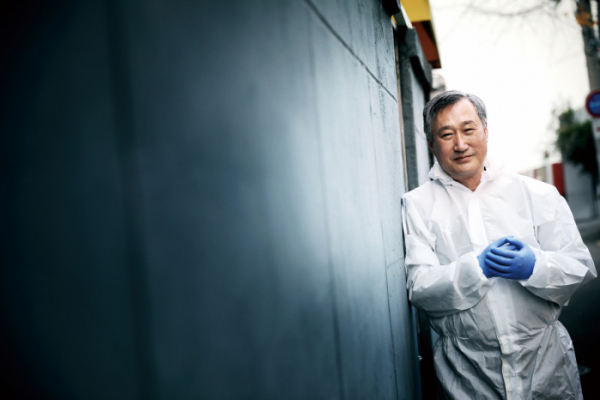

[명사와 함께하는 북인북] 강봉희 장례지도사협의회봉사단장

과거 염장이라 불렸던 장례지도사 강봉희(69) 단장은 20년에 가까운 시간 동안 기초수급자, 생활보호대상자, 무연고자 등 700여 명의 시신을 수습했다. 그저 이 일에 끌려서, 누구에게 무엇도 받지 않고 말이다. 신간 ‘나는 죽음을 돌보는 사람입니다’에는 외롭고 가난한 이들의 마지막을 배웅해온 그가 느낀 삶과 죽음, 인간에 관한 성찰이 담겼다.

강 단장은 10대 시절부터 건축업에 종사하다 40대 중반 나이에 방광암에 걸려 죽음의 문턱에서 극적으로 살아났다. “병원에서 항암 치료를 받던 중, 창문 너머 장례식장에서 하루에도 몇 번이고 사람들이 시신을 달달 싣고 가는 게 보였다. 문득 ‘내가 저 일을 한다면 어떨까, 내가 죽은 사람을 위해 무언가를 할 수 있다면 어떨까’ 생각했다. 다시 살 수 있다면 가장 인간답게 살아보고 싶었다. 죽은 사람의 몸에는 누구도 손을 안 대고 싶은 게 인지상정일 것이다. 세상 사람들이 가장 꺼리는 일을 한다면 내 인생도 조금은 가치 있다고 말할 수 있겠다는 생각이 들었다.”

그는 결국 건축업을 그만둔 후 영안실에서, 또 현장에서 시신을 만나고 염습하는 게 자연스러운 삶을 살게 됐다. “이 일을 하면서는 마음이 편안하다. 더는 이해타산을 따지지 않아도 되고, 다 내려놓을 수 있게 됐다. 나의 이런 생활을 후회하거나 그만두고 싶었던 적은 단 한 번도 없다.”

아무도 돌보지 않는 죽음이 없길

그는 고독사 시신을 마주한다. 처음에는 1년에 10건이었지만 매년 점점 늘어나 2020년에는 100건이 넘는 장례를 치렀다. “내가 맡는 죽음이 늘어나고 있다는 건 우리 사회의 고독사 문제가 점점 더 심각해지는 것을 뜻한다. 아무도 곁을 지키지 않는 죽음이더라도 누군가는 그 한 많은 생의 마지막 목격자가 돼드리는 게 좋을 것이다. 쓸쓸한 죽음을 마지막으로 외롭지 않게 지키는 일. 그게 내 일이다.”

무연고자가 아닌데 무연고자처럼 돼버린 사람들도 있다. 연고자들이 외면하고 방치해서 외롭게 죽은 경우다. “아주 특이한 경우가 아니라면 우리에게 연고는 다 있다. 유족들이 현장으로 오면 하나같이 오열한다. 연락을 자주 하지 못해서 미안하다고. 이렇게까지 될 줄은 몰랐다고 흐느끼면서. 이처럼 가족이어도 서로의 안부를 거의 묻지 않고, 서로가 어떻게 사는지 관심을 기울이지 않는 일이 비일비재하다. 설령 그 사람이 가족한테 버림받았더라도 사회는 그들을 잊지 않았으면 좋겠다. 그 사람을 혼자 버려두지 말고 관심을 가졌으면 좋겠다. 넓게 보면 우리 모두 다 이웃이고 핏줄이다. 주위에 외롭거나 힘겨워 하는 타인을 외면하지 않고 지켜봐 드리는 일은 분명 우리를 더 나은 세상에서 살게 해줄 거다.”

2020년 2월 코로나19가 대구를 덮쳤을 때 그는 감염 우려로 방치되던 23구의 시신을 거둬주기도 했다. 의료진, 장례업자들도 감염의 공포에 질려 코로나 사망자 시신에 손을 대려 하지 않을 때였다. “병원에서 사망한 사람은 환자복을 입은 그대로 24시간 이내에 화장을 마쳐야 했다. 유족들이 밀접접촉자로 격리되어 오지 못하는 경우 삼일장(三日葬)은커녕 시신을 유족이 마지막으로 보지도 못하는 상황이 계속됐다. 대구의 2020년 봄은 전대미문의 공간, 나날이자 나에게도 평생 그러한 비극은 처음이었다.”

죽음의 곁에서 길어 올린 성찰

20여 년간 죽음을 돌봐온 그는 삶과 죽음을 끊어놓는 우리 문화를 비판적으로 바라본다. “누군가가 태어나는 일, ‘생’(生)을 향해서는 모두가 축복하지만 생을 마감하는 ‘졸’(卒)에 대해선 생각조차 하고 싶어 하지 않는다. 죽음을 천대하는 우리네 역사는 결코 짧은 것이 아니었다. 죽은 이의 산소를 저 먼 동네의 산꼭대기에 마련해두고, 귀신이 산 사람에게 오지 못하게 시신을 꽁꽁 싸매두었던 것도 같은 맥락이다. 모두 죽음을 안 좋은 것, 피해야 할 것, 하나의 금기처럼 생각했기 때문이다. 이제는 달라져야 한다. 화장장이나 납골당이 시내 한가운데 있는 일본이나 주요 도시 한복판에 공동묘지가 조성된 미국처럼, 우리도 죽음을 삶과 떨어뜨려놓고 생각하는 문화를 없애나가야 한다. 우리 조상들이 딱 끊어놓은 생졸이지만, 이제라도 붙이면 된다. 그러면 죽음은 지금보다 훨씬 더 편해질 것이다.”

그렇다면 강 단장이 바라는 죽음은 무엇일까? “별거 없다. 그저 힘닿는 데까지 염습 일을 할 거다. 살아 있을 때 억지로 죽음을 생각할 필요는 없다. 죽음은 잠을 자는 것과 비슷하다고 한다. 우린 보통 침대맡에서 배우자나 아이들과 이야기를 하다가 잠들기 마련이고, 다시 아침에 깨어 그들을 만날 수 있다는 걸 알고 있다. 우리는 죽지 않아서 그 소중한 사람들을 만날 수 있다. 죽으면 다시는 못 만날 거다. 그러니까 살아 있을 때 그들과 더욱 즐겁고 행복한 시간을 보내는 수밖에 도리가 없다. 그저 자연의 순리를 받아들이기만 하면 된다. 삶의 끝에서 주위의 인연들을 불러 ‘잘 살아라. 내가 먼저 가 있을게. 내가 고참이니까 너 나중에 오면 말 잘 들어라’와 같은 농담을 하면서 가고 싶다. 죽음은 생의 마지막 순간에 자연스럽게 찾아오리라. 나는 그저 오늘도 웃으면서 즐겁게 산다.”

![[인사] 한국잡지협회](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2295235.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)