[명사와 함께하는 북인북] 김상태 국립중앙박물관 고고역사부장

인간의 과거는 문자를 사용하기 전과 후로 나뉜다. 역사의 흐름 속에서 문자 기록이 남아 있는 시대는 몇 천 년에 불과하다. 그보다 훨씬 오래된 700만 년 전 인간의 시간은 기호나 기록은 고사하고 삶의 희미한 흔적조차 찾기 어렵다. 인간이 인간으로서 가장 엉성했던 시절이다. 김상태 고고학자는 기록이 없는 과거의 끝을 잡아 현재로 찬찬히 끌어올리는 역할을 한다. 신간 ‘단단한 고고학’에는 고고학 중에서도 다소 별종으로 취급받는 구석기 고고학에 대한 애정이 담겼다.

구석기 시대 도구사를 연구하는 김상태 고고학자는 국립한글박물관, 국립춘천박물관, 국립제주박물관을 거쳐 현재 국립중앙박물관에서 고고역사부장을 맡고 있다. 박물관 입구에서 가장 가까운 상설 전시실인 1층의 선사·고대관과 중·근세관의 전시와 유물을 관리한다. 국립제주박물관에 근무하면서 제주도 최초의 구석기 유적을, 서귀포시에 있는 ‘생수궤’라는 동굴 유적을 발굴하기도 했다.

“역사교육과에 진학했지만 학과 공부보다는 인간의 진화와 관련된 분야에 더 관심이 있었어요. ‘고고학반’이라는 스터디 그룹에서 처음으로 고고학 공부를 시작했습니다. 그래서인지 1학년 때부터 별명이 ‘짱돌’이었죠. 문화인류학과에 진화를 전공한 교수님이 계셨는데, 어느 날 무작정 그분께 찾아가 직접 만든 주먹도끼를 선물로 드리면서 ‘이 분야에 대해 공부를 더 하고 싶은데 자료를 주실 수 있을까요?’라고 여쭤보기도 했습니다. 학과 학생도 아니었던 터라 거절하시면 어쩌나 걱정했는데, 다행히 책을 여러 권 쥐어주시더라고요. 더 재밌게 고고학을 파고들 수 있는 계기가 됐어요. 지금 친구들은 제가 구석기를 연구하는 걸 보고 ‘너 옛날부터 짱돌만 가지고 다니더니 직업이 됐구나!’라고 말해요.”

고고학자, 하는 것이 힘

많은 사람이 고고학자라 하면 고대의 신비를 찾는 탐험가 인디아나 존스를 떠올린다. 인디아나 존스는 평소 대학에서 학생들을 가르치지만 흥미로운 유적 이야기를 들으면 중절모를 눌러쓰고 채찍을 두른 채 정신없이 달려나간다. 하지만 실제 고고학자들의 발굴 현장은 영화의 한 장면과 다르다. 온통 흙과 돌뿐인 곳에서 챙 넓은 밀짚모자에 의지한 채 하루 종일 돌을 솎아낸다. 모자 그림자 밖으로 바삐 움직인 팔은 빨개지다 못해 피부가 벗겨진다. 동굴 유적 발굴 현장에서는 해를 피할 수 있지만, 모기떼가 정신없이 달려드는 탓에 방충 모자를 쓰고 긴 기장의 옷과 장갑 등으로 온몸을 감싸야 한다. 거칠고 지루한 작업이다.

“구석기 고고학자들은 돌을 직접 깨보고, 석기를 재현해보기도 합니다. 특히 뗀석기는 언뜻 보면 주변의 흔한 돌과 별반 다르지 않기 때문에 복원 연습을 부단히 반복하면서 보는 눈을 길러야 해요. 최소 1만 년, 최대 300만 년 전의 기술이라 제작 방법이 기록돼 있지 않기도 하고요. 재현한 석기로 창던지기와 활쏘기, 불 피우기 같은 구석기 시대의 생계 활동을 체험합니다. 복기하다 보면 당시의 도구와 생활을 더 깊이 이해할 수 있어요.”

단단한 돌을 부드럽게 전하는 과정

국립중앙박물관에는 매년 약 1000만 명의 관람객이 방문한다. 구석기 시대 유물은 역사적으로 가장 앞선 시기의 흔적이기 때문에 입구에서 가장 가까운 공간에 전시돼 있다. 김 부장은 언젠가 단순하고 비슷비슷해 보이는 돌들이 전시된 구석기실을 빠르게 스쳐 지나가는 관람객들을 발견했다. 석기는 화려한 금제 장신구와 불상, 예술성 높은 그림과 도자기들보다 선명한 형태가 보이지 않기도 하고, 사용 추정 시기와 발견 지역 정도만 적혀 있으니 그 속에 담긴 이야기가 와 닿지 않아 그런 게 아닐까 짐작했다.

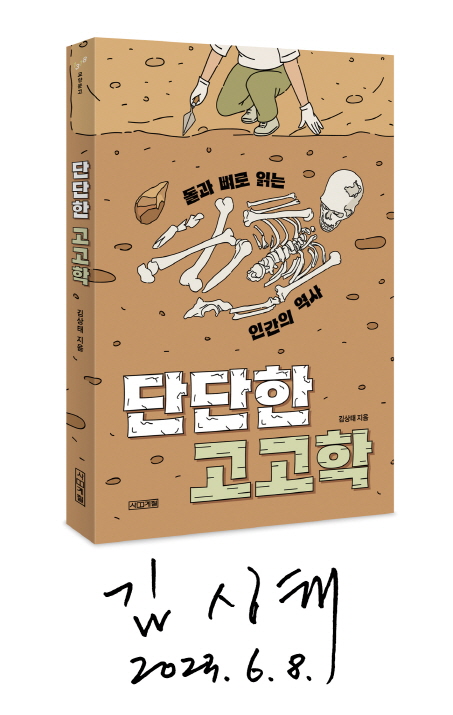

그는 신간 ‘단단한 고고학’을 통해 구석기 스토리텔러(이야기꾼)로서 발돋움했다. 인간이 만든 고차원·고성능·다목적 도구를 조금 더 자세히 설명하고, 과거와 현재 사람들 사이에 공감대를 형성하고자 하는 마음이 담겨 있다. 고인류처럼 실제로 돌을 깨 석기를 만들어보는 실험고고학 학자들의 연구 과정뿐 아니라, 한반도의 유적을 곁들인 구석기 시대의 역사적 사실, 원시 인류의 삶과 생각, 도구에 담긴 우리의 미래 등 다양한 내용을 포함했다.

“저는 도구의 힘을 믿어요. 확실한 형태가 있어 훨씬 더 강력하고 직접적입니다. 아무리 저명한 역사가일지라도 글은 개인적인 해석이 일부 들어갈 수밖에 없어요. 반면 도구는 왜곡이 없어 담백한 해석이 가능하죠. 떼어낸 조각의 모양과 방향을 보면 계획을 실행할 능력을 갖추고 있었다는 것이 증명되고, 만든 사람의 의도가 명확하게 드러나요. 손때 묻은 도구 하나하나마다 다양한 선택과 가공이 결합돼 오늘날의 고도화된 결과물로 탄생한 거예요. 구석기인들을 ‘미개’하다고 여길 만큼 사회문화적으로도 발전했습니다. 하지만 지금의 인간 또한 본질적으로는 그들과 비슷한 방식을 통해 새로운 문명을 창조했다고 봅니다. 그만큼 구석기인의 돌에는 놓치기 아까운 소중한 이야기들이 담겨 있어요. 그들의 마음을 이해하고 각 도구의 특징을 알게 된다면, 앞으로 박물관 구석기실이 달라 보일 겁니다. 여러분에게 그 즐거움이 닿길 바랍니다.”

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)