버스 안내양, 문선공ㆍ식자공 등 기록으로만 남아

시간이 흐르면 시대도 변하기 마련이다. 시간의 흐름과 함께 자연스럽게 사라진 베테랑. 이제는 만날 수 없는 직업들을 꼽아봤다. 한 시대를 풍미했던 베테랑들을 만나보자.

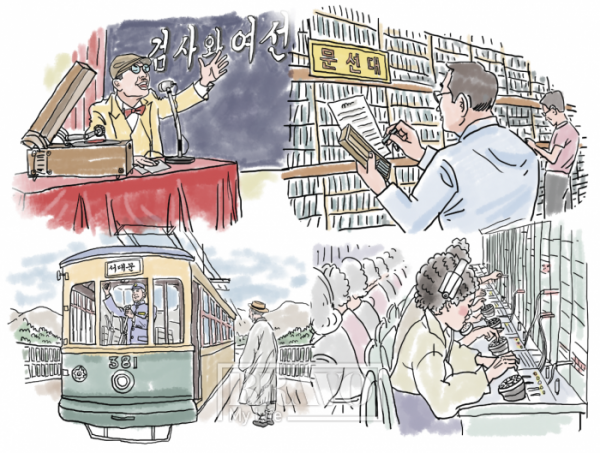

활동사진 변사 1910년대에는 영화를 ‘활동사진’이라고 불렀다. 1903년쯤부터 대중에게 공개된 것으로 기록되어 있으며, 상설관도 생겼다. 상설관에는 변사가 있었다. 외국 영화인 데다 무성영화였기 때문에 변사가 영화의 내용을 소개하거나 장면을 해설하는 역할을 맡았다. 처음에는 간단한 설명을 담당했지만, 구수한 입담으로 감정을 담아 해설하면서 인기를 끌기 시작했다. 변사의 입담에 따라 활동사진의 재미가 결정될 만큼 큰 역할을 했지만, 유성영화가 등장하면서 사라졌다.

버스 안내양 버스 안내양은 1920년대 후반 신교육을 받은 여성들이 여차장이라 불리며 양장 차림의 유니폼을 입고 매표를 했던 것에서 시작한다. 48명의 버스 안내양은 광복 이후 자취를 감추었고 남차장이 등장한다. 하지만 서비스가 친절하지 않다는 이유로 1961년 버스 안내양 제도가 다시 도입되며 서울 시내 600여 대의 시내버스 차장은 여자로 바뀌었다. 초반과는 달리 지방에서 돈을 벌기 위해 도시로 올라온 여성들이 주로 안내양을 했다. 버스에 사람들을 밀어 넣고 출입구 손잡이에 의지해 매달려 가곤 했다고. 1984년부터 버스에서 하차 지점을 안내하는 방송이 나오고 정차하고 싶은 역이 가까워지면 벨을 누르는 정차 벨이 도입되면서 버스 안내양이라는 직업도 사라졌다.

전차 운전사 서울에 전차가 등장하면서 전차 운전사라는 직업이 생겼다. 전차가 호황을 누린 1930년대에는 전차의 하루 이용 승객이 48만 명에 달했다. 하지만 1950년대 후반 자동차와 버스가 늘어나면서 속도가 느린 전차가 교통체증의 원인이 됐다. 결국 1968년에 전차를 철거하면서 전차 운전사, 전차 수리공 등 관련 직업이 사라졌다.

전화 교환원 1970년대에는 수동식 전화기를 주로 썼다. 전화기 다이얼을 돌리면 교환원에게 연결됐다. 전화번호를 말하면 교환원이 상대 가입자의 회선에 플러그를 연결해주는 방식이다. 전화기를 두려고 가입신청을 해도 한 달 넘게 기다려야 했던 시절의 이야기다. 1960년 전화 가입자는 9만여 명이었다고. 이제는 집마다 전화기를 두는 게 아니라, 한 사람이 하나씩 스마트폰을 들고 다니는 시대다. 통신망이 깔리고 자동으로 전화를 연결할 수 있게 되면서 전화 교환원은 사라졌다.

영화 간판 제작원 영화가 개봉하면 멋진 포스터를 구경하는 재미도 쏠쏠하다. 영화라는 문화가 자리 잡기 시작한 1970~80년대에는 영화 간판을 직접 그리는 화가들이 있었다. 극장 간판에 상영하는 영화의 포스터를 직접 그리는 것이다. 이후 1990년대 프린트 기술이 발달하면서 손 그림 대신 플렉스 간판으로 대체됐고, 이제는 그림을 그리지 않게 됐다.

활자주조공, 문선공, 식자공 지금은 클릭 한 번이면 프린터에서 인쇄된 종이가 나오지만, 과거에는 잉크를 묻힐 활자와 판이 필요했다. 특히 신문사에서 기자들이 원고지에 작성한 취재 원고를 보며 활자를 찾는 문선공은 아주 중요한 역할을 했다. 시선은 원고에만 둔 채 활자를 뽑아내는 손놀림으로 인쇄 마감을 맞추는 사람이었기 때문. 직업훈련소에서는 활자조판수 훈련을 따로 하기도 했다. 이후 컴퓨터가 개발되면서 활자를 주조하는 활자주조공, 활자를 골라내는 문선공, 원고를 보며 판을 짜는 식자공 등의 역할을 대체하게 됐다.

정사원 지금은 기계에 돈을 넣으면 ‘촤라라락’ 소리를 내며 몇 장인지 세어주지만, 과거에는 사람이 일일이 세어야 했다. 1950년대 은행에는 돈을 세는 사람 ‘정사원’이 있었다. 지폐를 종류별로 나누고, 유통할 수 없는 손상된 지폐도 골라냈다. 1970년대 후반까지도 수천 명의 정사원이 있었지만 지폐 계수기로 대체됐다. 숙련된 정사원의 경우 1시간에 6000장의 지폐를 셀 수 있었다고.

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)