[스포츠 스타]

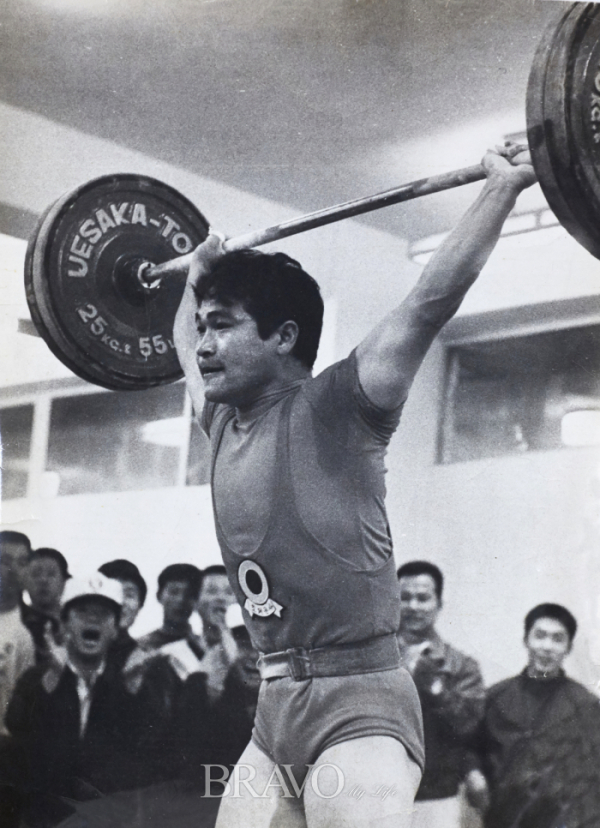

짧지만 강렬하다. 자신의 몸무게보다 두 배, 심지어는 세 배가 넘는 무게를 머리 위로 번쩍 들어올렸다가 내려놓는 데 걸리는 시간은 10초 남짓. ‘무거움’을 넘어서 인간의 한계를 들어 올린다. 1974년 테헤란아시안게임 역도 라이트급에 출전해 용상, 인상, 합계 전 종목을 석권한 원신희(74)를 만났다.

“시골에 바벨이라는 게 있었겠어요? 빈 통에 모래랑 시멘트를 섞어서 만든 ‘돌역기’밖에 없었어요.”

또래 중에서 가장 힘이 셌던 그는 동네에서 돌역기를 들 때마다 “잘한다, 잘한다”고 말해주는 어른들의 칭찬을 듣는 재미에 본격적으로 역도를 시작하게 됐다. 대전공업고등학교 역도부에 진학한 그는 1965년 전국체육대회에 출전해 추상(125kg)과 합계(392.5kg)에서 주니어 세계 신기록을, 인상(120kg)에선 주니어 세계 타이기록을 세우며 주목을 받았다. 혜성과 같이 나타나 1966년부터 12년간 역도 국가대표로 활약한 그는 “손가락이 좀 더 길었으면 더 잘했을 텐데 짧아가지고… 그래도 한의사이셨던 아버님이 달여주신 인삼 덕을 많이 봤어요” 하며 웃었다.

“아버님이 항상 술, 담배, 여자는 조심하라고 말씀하셨어요. 선수촌에서 서로 눈 맞는 선수들도 있었지만 전 워낙 이성관계에 둔해서… 연애도 안 하고 중매결혼으로 했죠. 아버님의 세뇌(?) 교육 덕분에 운동에만 집중할 수 있었어요.(웃음)”

‘국가대표’ 하면 생각나는 곳이 바로 선수촌. 원신희는 1966년에 설립된 태릉선수촌에 입촌한 초창기 멤버이기도 하다.

“태릉선수촌이 설립된 이후 한국의 스포츠가 발전하기 시작했어요. 운동생리학, 운동역학 등 스포츠과학이 접목되면서 체계적인 훈련이 가능했죠. 효과적으로 훈련을 하다 보니 성적도 잘 나오더라고요. 그리고 무엇보다 그 시절엔 헝그리 정신이 있었죠.”

스쿼트 훈련을 하고 나면 다리에 쥐가 나서 오르막길을 뒤로 걸으며 올라갔다. 바벨에 쓸려 손 가죽이 찢어지는 일은 다반사였고 그 상처는 굳은살로 메워졌다. 마치 발바닥 같았다고 말하는 그의 손은 40여 년이 지난 지금은 굳은살 대신 흘러간 세월을 증명이라도 하듯 주름이 자리 잡았다.

“국제대회에서 메달을 따면 그야말로 가문의 영광이었죠. 힘들어도 참고, 포기하고 싶어도 이 꽉 물고 했어요. 죽도록 힘든 와중에도 근육이 붙고 새로운 기록을 내면 그동안의 노력에 대한 보상을 받는 기분이었어요. 역도는 남들과의 경쟁이 아니라 자신과의 싸움이라고 생각해요. 나의 한계라고 생각했던 무게를 들어 올리는 순간 역도의 매력을 느낄 수 있죠.”

1978년 전국체육대회를 마지막으로 은퇴를 선언한 원신희는 1983년 한국체육대학교 교수로 임명되어 역도 선수들을 육성했다. 그가 선수들을 가르칠 때마다 항상 하는 말이 있단다. 바로 ‘욕심을 버려라’다.

“기술은 다른 곳에서 나오는 게 아니라 내 몸을 내가 이길 때 비로소 발휘할 수 있다고 말해요. 역도도 마찬가지예요. 내 몸이 준비가 안 됐는데 무거운 무게를 들겠다고 하면 그건 욕심이죠. 그전에 자신을 이길 수 있는 몸, 기초를 다지는 게 제일 중요합니다.”

금메달 3관왕의 영광

그는 가장 기억에 남는 경기로 1974년 테헤란아시안게임을 꼽았다. 라이트급에 출전해 인상(130kg), 용상(165kg), 합계(295kg)의 기록으로 전 종목에서 금메달을 휩쓸었다. 한 대회에서 3개의 금메달을 딸 수 있었던 건 개최국 이란의 잔머리 덕분(?)이었다고 그는 설명했다.

“세계선수권대회에서는 세 종목의 시상을 따로 하지만 올림픽이나 아시안게임은 용상과 인상의 합계로만 시상해요. 근데 역도 강국인 이란이 종합순위를 올리기 위해 전무후무하게 아시안게임에도 세계선수권대회처럼 한 체급당 3개의 금메달을 건 거죠. 자국 선수가 금메달을 딸 거라고 확신했었나 봐요.”

그에게 금메달을 예상했냐고 묻자, 후보로는 거론이 됐다고 말했다.

“전년도에 열린 세계선수권대회에서 라이벌이었던 이란의 데나비 선수가 동메달을 따고 제가 4위를 기록했어요. 겨뤄볼 만하다고 생각했죠. 결국 아시안게임에서 다시 만난 그를 꺾고 우승했어요. 아마 이란에서는 아차 싶었을 거예요.”

1974년 테헤란아시안게임은 중국을 비롯해 북한 등 사회주의 국가와 더불어 바레인, 이라크, 라오스 등의 국가가 처음 참가한 대회였다. 때문에 우리나라와 북한과의 종합순위 경쟁도 큰 주목을 받았다. 그는 당시를 회상하며, 북한 선수와 처음엔 신경전도 있었다고 말했다.

“서로 안 보는 척 힐긋힐긋 쳐다보곤 했어요. 아시안게임이 끝나고 다른 대회에서도 마주쳤는데 그땐 서로 인사도 건네고 대화도 나눴죠. 북한 선수가 밝은 표정을 지으면 남북관계가 좋았던 거고 서로 딴청 피우고 만나주지도 않을 땐 남북관계가 냉랭한 시절이었죠.(웃음)”

우리나라는 금메달 한 개 차이로 북한을 누르고 종합순위 4위를 기록했다. 금메달 3개를 보탠 원신희가 귀국하자 국민들은 열띤 환호를 보냈다.

“카퍼레이드는 물론이고 서울에서 지방까지 환영식이 이어졌어요. 심지어 제 고향에선 사물패까지 동원해서 잔치를 열어줬죠. 그 시절엔 그랬어요.”

메달은 하늘이 주는 선물

그에게 테헤란아시안게임에서 딴 금메달이 더욱 값진 이유는 또 있다. 바로 부상을 이겨내고 거둔 우승이기 때문이다. 1967년 무릎이 탈골되는 부상을 당한 그는 선수생활을 포기할 생각까지 했다고 털어놨다.

“역도에 추상이라는 종목이 있었는데 무릎 부상을 당한 상태에서는 기록을 낼 수 없었어요. 그래서 은퇴까지 고려했죠. 근데 1972년 뮌헨올림픽 이후부터 추상 종목을 폐지하더라고요. 저에게 또 다른 기회가 찾아온 거죠.”

그는 메달을 따는 데는 노력도 필요하지만, 운도 따라줘야 한다고 말한다. 마치 그가 은퇴를 심각하게 고려할 때 추상 종목이 폐지된 것처럼 말이다.

“메달은 하늘이 주는 선물 같아요. 노력한다고 다 목에 걸 수 있는 것도 아니고 간절히 원한다고 딸 수 있는 게 아니거든요. 비슷한 실력의 상대에게 패했을 땐 결코 그 사람의 노력이 부족한 게 아니라 단지 운이 부족했기 때문이라고 생각해요. 대부분 우승자에게 많은 관심이 쏠리는 법이지만 우승을 하지 못한 사람들의 노력에도 뜨거운 박수를 보내주면 좋겠어요.”

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)