숫자로 보는 대한민국 고령가구 주거 리포트

노년의 집은 때로 평생의 자산이자 삶의 마지막 동반자가 된다. 대한민국은 지난해 12월 본격적인 초고령사회에 진입하며, 주거는 노년의 삶을 좌우하는 가장 중요한 요소가 되고 있다. 국토교통부가 16일 발표한 ‘2024년도 주거실태조사’에 따르면, 고령가구(가구주 연령 65세 이상)는 한국의 다른 가구 유형과 뚜렷한 차이를 보인다.

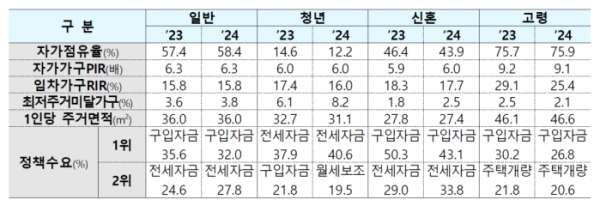

수치로 보면 상황은 겉으로 안정적이다. 하지만 데이터 안에서는 ‘안정’과는 다른 신호들이 감지된다. 고령가구의 4가구 중 3가구는 ‘내 집’에 산다. 고령가구의 자가 점유율은 75.9%로, 전년 대비 0.2%p 상승했다. 이 수치는 일반 가구 평균(58.4%)보다 훨씬 높다. 은퇴 이전 장기간 축적해 온 자산 구조가 주거 안정성으로 이어진 것으로 해석된다. 이는 또다른 특성 가구인 청년가구(가구주 연령이 만19세 이상 만34세 이하인 가구)와 신혼가구(혼인한 지 7년 이하 가구)의 자가점유율이 각각 12.2%와 43.9%로 전년 대비 감소세를 보인 것과 대조적이다.

임차 비율은 낮지만, 임대료 부담이 적다는 의미는 아니다. 고령 임차 가구의 월소득 대비 월임대료 부담률(RIR)은 25.4%에 이른다. 이는 일반가구와 다른 특성가구에 비해 7.7~9.6%p가량 더 높은 수치다.

고령가구, 넓은 집에 산다고 안전한 것은 아니다

고령가구의 집은 더 넓다. 그러나 더 안전하다고 할 수 없다. 고령가구의 1인당 주거면적은 46.6㎡로,일반 가구(36.0㎡)보다 훨씬 넓다. 하지만 주거 면적이 넓을수록 난방비, 관리비, 이동 동선 위험이 커질 가능성이 있다. 특히 고령가구 주택 유형을 보면 △단독주택 39.2% △아파트 47.2%로 나타난다. 단독주택은 계단, 단차, 화장실 동선, 난방 효율 등에서 안전 리스크가 높다. 즉 면적과 자가보유율만으로 ‘주거 안전’을 낙관할 수 없다.

고령가구가 가장 필요하다고 응답한 주거지원 프로그램은 ‘주택구입자금 대출지원(26.8%)’, ‘주택 개량·개보수 지원(20.6%)’, ‘전세자금 대출지원(15.3%)’ 순이었다. 다른 특성 가구의 응답에서는 상위권에 보이지 않는 ‘주택 개량·개보수 지원’의 필요성을 느끼고 있는 것 또한 고령 가구의 특징이다.

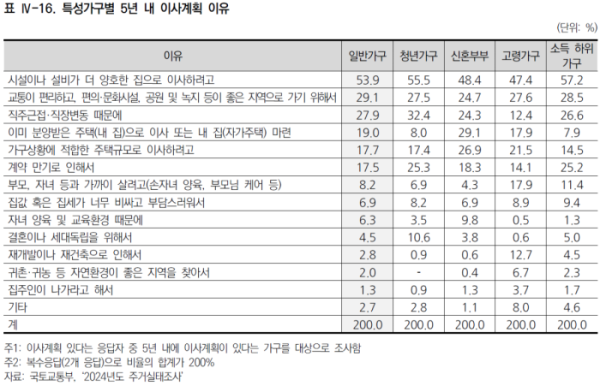

2024년 고령가구의 ‘의사 의향 및 이사 계획’문항에 계획이 있다는 응답률은 1.8%로, 가구 중 가장 낮다. 이사 사유에서도 앞서 언급한 특성이 드러난다. 고령가구가 가장 많이 선택한 이사 계획 이유는 △‘시설·설비가 더 좋은 집으로 가기 위해’가 47.4%였다.

△부모, 자녀 등과 가까이 살려고(손자녀 양육, 부모님 케어 등, 17.9%) △집값 혹은 집세가 너무 비싸고 부담스러워서(8.9%) △재개발이나 재건축으로 인해서(12.7%) △귀농·귀촌 등 자연환경이 좋은 지역을 찾아서(6.7%) △집주인이 나가라고 해서 (3.7%)라는 응답도 다른 특성가구에 비해 높게 나타나는 특징을 보인다.

오늘날 고령가구는 내 집에 살고 있고(75.9%), 상대적으로 넓은 면적을 사용하지만(46.6㎡), 집을 자주 옮기지 않으며, 오히려 기존 거주 주택의 부엌·욕실·현관 등 생활 구조의 개선 필요성이 커지고 있다.

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)