[세대를 잇는 맛, K-푸드 '한식'] “몸이 기억하는 음식, 마음이 머무는 맛”

나이가 들수록 입맛은 단순해지지 않는다. 오히려 깊어진다. 젊은 시절에는 자극적인 양식이나 화려한 메뉴가 일상의 활력을 대신하지만, 어느 순간부터 된장의 구수한 향, 나물의 담백한 맛이 더 마음에 남는다. 나이 들어 한식을 찾는 것은 단순한 식습관의 회귀가 아니다. 그것은 몸이 기억하는 ‘익숙함의 위로’, 그리고 마음이 머무는 ‘정서의 귀향’이다.

김도섭 한국의집 한식연구팀 팀장은 18년째 궁중 음식 전승의 길을 걷고 있다. 이수자이자 후학을 길러온 그는 한식의 정체성을 지켜온 장인이다. 오랜 세월 조리 현장을 지켜본 그는 “나이 들수록 한식의 본질이 더 어려워진다”고 말한다. 그러면서도 “사람은 결국 익숙하고 속 편한 음식을 찾게 된다”며 한식이 노년의 식탁으로 돌아오는 이유를 설명했다.

추억이 입맛을 부른다

한식은 단순히 배를 채우는 음식이 아니라 기억의 냄새, 정서의 언어다. 김도섭 팀장은 어릴 적 어머니가 장독대에서 부추를 뜯어 죽을 끓여주던 기억을 꺼내며, 한식이 세대를 넘어 감성적 위로의 음식이 되는 이유를 이렇게 말했다.

“부추죽이라는 건 사실 요리책에는 없죠. 그냥 있는 재료로 끓여주신 건데, 생각해보면 그때는 그냥 밋밋한 죽이었어요. 지금은 그 맛이 그리워요. 음식이 추억이나 감정과 함께 기억되는 거죠. 이처럼 결국 우리가 찾는 건 맛뿐 아니라 그 시절의 나, 그때의 가족이에요. 김치 한 젓가락, 된장찌개 한 숟가락 속에 엄마의 손맛과 정서가 남아 있거든요.”

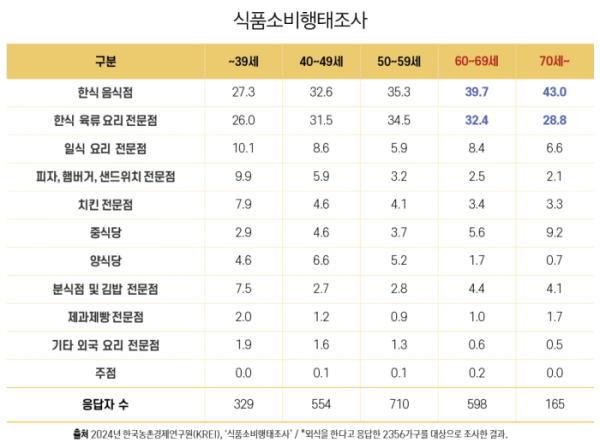

2024년 한국농촌경제연구원(KREI)에서 발표한 ‘식품소비행태조사’ 따르면, 60대 이상 소비자의 82.7%가 외식할 때 ‘한식’을 선호한다고 답했다. 그 이유로 ‘익숙한 맛과 건강한 이미지’를 주요 이유로 꼽았으며, 30대 이하 세대보다 약 25%p 높은 수치다. 이는 세월이 흐를수록 사람들은 몸과 마음이 기억하는 맛으로 돌아간다는 것을 알 수 있다.

몸이 기억하고 마음이 편해지는 맛

김도섭 팀장은 “사람의 몸은 결국 자신이 자라온 음식에 맞춰져 있다”고 말했다. 한국인은 어려서부터 밥·국·김치를 먹으며 자랐기에 한식으로 몸이 세팅돼 있다. 그래서 외식 문화가 발달하고 외국에 나가더라도 며칠 지나면 한식을 찾게 된다. 그는 실제로 외국 출장 중 젓갈 한 통을 챙기며 “하루이틀은 괜찮아도 일주일쯤 지나면 그 ‘한 젓가락’이 그리워진다. 외국인이 스테이크를 그리워하듯, 한국 사람은 김치와 고추장을 찾는다”고 말했다. 이처럼 한식은 생리적 안정감을 주는 음식이다.

보건복지부와 서울연구원의 통합 조사인 ‘2024~2025년 건강 및 식생활 실태조사’에 따르면 고령층은 젊은 층보다 더 규칙적인 식사를 지키며, 건강관리와 혈당, 소화 부담 등을 이유로 기름지지 않고 담백한 식사를 선호하는 비율이 매우 높았다.

노인의 식품 선호도를 다룬 2016년 ‘고령자의 식품 선호도 및 고령친화식품 요구도에 관한 연구’(신광진, 이은정, 이승주)에서도 노인은 가정식 위주로 국·찌개·조림·찜 중심의 한식 조리법을 선호하는 반면, 튀김류나 기름진 음식은 비선호하는 경향이 뚜렷이 확인됐다. 즉 한식을 찾는 것은 단순한 취향 이상이며 노화 과정에서 자연스럽게 선택되는 생리적 현상에 가깝다.

한식의 다섯 가지 맛(오미)은 ‘균형의 미학’이다. 짠맛·단맛·신맛·쓴맛·매운맛은 자극보다는 균형을, 화려함보다는 조화를 지향한다. 김 팀장은 “젊을 때는 매운맛과 단맛에 익숙하지만, 나이 들면 자극보다 편안함을 찾게 된다”며 속이 편하고 먹고 나서도 안정되는 맛이 바로 한식이라고 단언했다.

한식이 주는 위로

한식은 영양식일 뿐 아니라 마음을 돌보는 음식이다. 김도섭 팀장은 “한식의 심심한 맛이 세월이 지나면 오히려 편하게 느껴진다”는 말을 수십 년간 현장에서 체감했다. 한국의집에서 근무하는 임원들과 문화재청 관계자들이 ‘처음엔 밋밋하다’고 했던 한식을 시간이 지나면 ‘몸이 편하다’면서 찾는 것이다.

화려한 자극 대신 서서히 마음을 달래는 음식, 한식. 음식이 마음을 돌본다는 건 추상적인 표현이 아니다. 조리 과정에 담긴 기다림과 절제가 한 사람의 하루를 차분하게 만든다.

우리 사회는 빠르게 늙어가고 있다. 통계청에 따르면 2025년 65세 이상 인구는 전체의 20.3%로, 이미 초고령사회에 들어섰다. 같은 해 기준 치매 환자는 약 97만 명(유병률 9.17%), 경도인지장애 환자는 298만 명(28.12%)으로 추정한다. 노년층의 빈곤율은 39.8%, 연금 평균 수급액은 69만 5000원으로 여전히 생계의 무게가 크다. 이런 현실 속에서 한식은 단순한 ‘음식’이 아니라 ‘심리적 안정장치’다.

김 팀장은 “한식은 위로의 음식이다. 속이 편하고, 마음이 쉰다”면서 한식이 노년층에게 주는 안정감이 크다고 말했다. 실제 한국의집을 찾는 외국인들도 “한식의 담백함 속에는 힐링이 있다”고 평가한다. K-푸드 열풍 속에서도 ‘본질’은 화려한 비주얼이 아니라 균형과 절제, 그리고 마음의 여유라는 것이다.

삶의 리듬과 닮은 음식

김도섭 팀장은 한식의 맛 변화가 한국 사회의 변화와도 닮았다고 분석했다.

“1800년대까지 김치는 맵지 않았어요. 고춧가루가 본격적으로 쓰이기 시작한 건 조선 후기죠. 산업화가 진행되면서 우리 음식도 깊은 맛보다는 자극적이고 조리 시간이 빨라졌어요. 떡볶이, 매운 해물찜처럼요. 빠르게 성장하던 사회의 리듬이 음식에도 반영된 거예요. 하지만 이제 ‘속도보다 본질’을 돌아볼 때인 것 같아요.”

그가 말하는 본질은 제대로 먹는 것이다. ‘잘’ 챙겨 먹을 뿐 아니라 ‘제대로’ 먹기. 고기·채소· 발효음식이 균형 있게 구성돼 있고, 식탁이 하나의 세계관처럼 짜여 있는 한식이야말로 제대로 먹는 음식이다.

농림축산식품부의 ‘국민 식생활 변화 보고서(2024)’에서도 중장년층의 71%가 ‘균형 잡힌 식단’을 이유로 한식을 선호한다고 응답했다. 특히 “장류·김치·나물 등 발효식이 건강에 도움을 준다”는 인식이 꾸준히 증가하는 추세다.

한식의 DNA, 변하지 않는 기억

“한식은 손이 많이 가는 음식이에요. 하지만 손이 간다는 건 정성이 들어간다는 뜻이죠.”

김도섭 팀장은 손맛을 “경험과 감각의 집합체”라고 말했다. 레시피만으로 만드는 것이 아니라 어머니가 ‘이만큼’ 넣던 소금의 양, 된장의 농도, 젓가락으로 간을 보던 감각이 손맛이라는 이야기다.

그는 “한식의 표준화는 초보자에게 필요하지만, 진짜 한식은 집집마다 다르다”고 강조했다. 비빔밥 하나도 지역과 집안마다 레시피에 차이가 있고, 그것이 바로 한식의 매력이라 설명이다.

젊은 세대에게 그는 “손맛은 기술이 아니라 태도”라며 “요리의 경계가 무너져도 정성과 기다림의 태도만은 남아야 진짜 한식”이라고 강조했다. 한식은 단순히 오래된 음식이 아니다. 세대를 잇는 기억의 방식이며, 나이 들수록 더 깊어지는 위로의 언어다. 비지찌개를 싫어하던 젊은 날이 지나고, 이제는 그 구수한 냄새에서 위로를 느낀다. 나이가 든다는 건 입맛이 둔해지는 것이 아니라, 진짜 맛을 알아보고 다시 고향으로 돌아가는 것이다. 그 속에는 세월이, 사람의 손길이, 그리고 살아온 날들의 온기가 담겨 있다. 김도섭 팀장의 말처럼 말이다.

“한식은 결국 사람이 편안해지는 음식이에요. 몸이 기억하고, 마음이 머무는 그 맛이 바로 한식이죠.”

도움말 김도섭 한국의집 한류진흥실 한식연구팀 팀장2002년부터 국가유산진흥원의 한국의집에서 근무하고 있는 김도섭 팀장은 2018년 국가무형유산 제38호 조선왕조 궁증음식 이수자다. 2022년 한국 요르단 수교 60주년 한식의 밤 만찬 등 다양한 국내외 행사에 참여했으며 이 공로를 인정받아 2025년 근로자의 날 유공 대통령 표창 수상했다.

![[AI 브리핑] 고령층 일자리 1위는 ‘돌봄’…음식업 제쳤다 外](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2242562.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[Trend&Bravo] 요양원? 실버타운? 시니어 주택 비교 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302180.jpg)

![[카드뉴스] 은퇴 부부 위한 농어촌 ‘반값 여행’ 신청법 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302187.jpg)