[영상 속 세상] ‘흑백요리사’와 ‘폭군의 셰프’가 보여준 새로움

K-콘텐츠와 K-푸드는 닮았다. 한국적인 고유의 맛에 다른 문화권에서도 쉽게 접할 만큼 퓨전화한 경향을 보여준다는 점이다. 지난해 방영한 ‘흑백요리사’에 이어 올해 ‘폭군의 셰프’가 만든 글로벌 열풍을 보면 퓨전의 시너지가 얼마나 강력한지 실감할 수 있다.

익숙한 듯 새로운 맛, K-콘텐츠

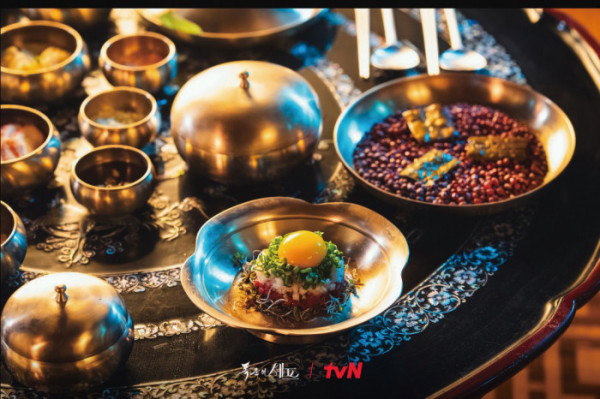

예전 어머니들이 해주곤 했던 마가린 간장밥을 기억하는가? 마가린 한 숟갈에 밥을 얹어 간장을 조금 뿌려 비비면, 밍밍했던 밥이 짭짤하고 고소해지는 마법이 일어나곤 했다. 간장과 마가린의 조합이라니, 그때는 이 조합을 별반 이상하게 여기지 않았다. 그런데 최근 드라마 한 편을 보다 그 기억이 떠올랐다. tvN ‘폭군의 셰프’라는 드라마다. 2025년의 프렌치 셰프 연지영(윤아)이 조선시대로 타임슬립해 폭군 이헌(이채민)의 요리사가 되어 활약하는 판타지 드라마다. 시간여행 설정의 판타지가 워낙 많은 요즘이다. 이 드라마도 별반 다를 바 없어 보였다. 게다가 폭군 앞에서 목숨 걸고 음식을 만들어내는 요리사의 이야기라는 점에서 ‘대장금’의 광경이 먼저 떠올랐다. 그런데 첫 회에 등장한 ‘고추장 버터 비빔밥’이 예사롭지 않아 보였다. 조선시대의 민가에서 꽁보리밥과 각종 나물을 본 프렌치 셰프가, 타임슬립할 때 비행기에서 챙겼던 고추장과 버터를 넣어 만든 요리였다. 전통 한식 비빔밥도 아니고, 그렇다고 버터를 이용한 프랑스 요리도 아닌 고추장 버터 비빔밥. 어린 시절 누구나 한 번쯤 먹어봤을 마가린 간장밥이 떠오르는 이색적인 조합 아닌가.

이 조합은 ‘대장금’이 방영됐던 2003년으로부터 20여 년이 지난 현재, K-콘텐츠가 다루는 음식의 방향성이 새로워졌다는 걸 말해준다. ‘대장금’은 수라간 나인이었던 어린 장금이가 갖은 고난을 극복하며 성장해 의녀가 되어, 왕의 음식은 물론이고 건강까지 책임지는 과정을 그린 작품이다. 당연히 전통 한식, 그중에서도 궁중요리가 등장한다. 현재를 살아가는 한국인에게도 낯설게 느껴지는 구절판이나 어만두 같은 요리들이 그것이다. 당시 ‘대장금’은 아시아권은 물론이고 중동, 유럽에서까지 신드롬급 인기를 끌었다. 그것은 한 여성의 성장 서사가 가진 강력함이 그 원동력이었다. 물론 아시아권 특히 음식을 좋아하는 중화권을 중심으로 한식 열풍이 이어졌지만, 서구인에게는 보는 것만으로 맛을 가늠하기 어려운 음식들이 소개됐을 뿐이었다.

그런데 ‘폭군의 셰프’에 등장한 고추장 버터 비빔밥은 어떨까. 이미 비빔밥이나 고추장의 글로벌한 위상이 높아진 한식이지만, 버터가 섞인 그 맛은 서구인에게도 궁금증이 생기지 않을까. ‘폭군의 셰프’에서 한식 요리사가 아닌 프렌치 셰프가 조선시대로 타임슬립한 데는 그만한 이유가 있어 보인다. 프렌치 셰프이기 때문에 수비드 기법이나 분자요리 같은 서구의 요리법을 쓰되, 조선시대이기 때문에 그 시공간에서 얻을 수 있는 식재료와 조리 도구로 요리를 해야 한다. 자연스럽게 한식과 양식의 ‘비빔’이 생겨나고, 그건 한식이 낯선 외국인에게도 궁금증을 자아낼 틈이 아닐 수 없다. 그래서일까. 실제로 이 작품은 현재 넷플릭스 공식 순위 사이트인 ‘투둠’에서 5주 연속 톱 10(비영어권)에 들어갈 정도로 글로벌 반향을 일으키고 있다.

‘흑백요리사’에서도 보여준 ‘비빔’의 미학

전통적인 한식의 재연이 아니라 양식과 결합해 한식의 퓨전을 보여주는 방식은 지난해 글로벌 열풍을 불러일으켰던 넷플릭스 요리 오디션 프로그램 ‘흑백요리사’에서도 시도된 바 있다. 이 오디션 프로그램은 일단 출연자 구성부터 퓨전을 예고했다. 제대로 된 한식을 보여주기 위해 전국의 한식 요리사를 한자리에 모았던 ‘한식대첩’과는 달리, 한식 요리사는 물론이고 이탈리안 셰프, 일식 요리사, 중식 대가 등 다양한 분야의 전문 요리사가 출연했다. 그중에는 ‘아이언 셰프 아메리카’ 같은 미국 요리 오디션 프로그램 우승 경력을 가진 에드워드 리처럼 미국에서 활동하는 요리사도 있고, 이미 우리에게 잘 알려진 분자요리의 대가 최현석 셰프나 중식 대가 여경래 셰프, 학교에서 급식을 담당해온 급식 대가 이미영 씨 같은 독특한 이력의 요리사도 있었다. 그러니 이들이 돼지고기나 김치 등 같은 소재로 경합을 벌이는 요리는 독특할 수밖에 없다. 양식을 전문으로 했던 이들이 묵은지를 요리할 때 어떤 퓨전이 가능한지 이 프로그램은 보여줬다.

이런 구성이 말해주는 건 한식이 가진 중요한 특징인 ‘비빔’, 즉 퓨전의 무한한 가능성이다. 생각해보면 김치 같은 가장 대표적인 한식 또한 비빔의 산물이다. 조선시대 전까지만 해도 고춧가루가 들어오지 않아 하얗던 백김치는 멕시코에서 일본을 거쳐 한국으로 고추가 들어오면서 지금의 붉은 김치가 됐다. ‘발효’라는 공통 법칙을 갖고 있지만, 전국에서 나는 특산물에 따라 다양한 김치가 가능한 것 역시 ‘비빔’이라는 한식의 특성이 만들어낸 것 아니던가.

게다가 한국의 ‘비빔’은 단순히 재료를 섞는 물리적 결합이 아니라, 아예 숙성되어 하나로 뭉쳐지는 화학적 결합에 가깝다. 서로 다른 재료가 섞여 또 다른 새로운 것이 되는 것. 이것은 한식이 비빔의 마법으로 만들어낸 맛이다. 중국에서 들여왔지만 한국적으로 버무려 한식이 된 짜장면이나, 일본의 라멘을 인스턴트식품으로 들여와 한국을 대표하는 K-푸드로 떠오른 라면, 중앙아시아 유목민의 식문화에서 시작됐지만 이제 중국을 제치고 전 세계 시장을 장악한 만두 등 한식 열풍의 근원은 그 기막힌 ‘비빔’에 기인한 바가 크다.

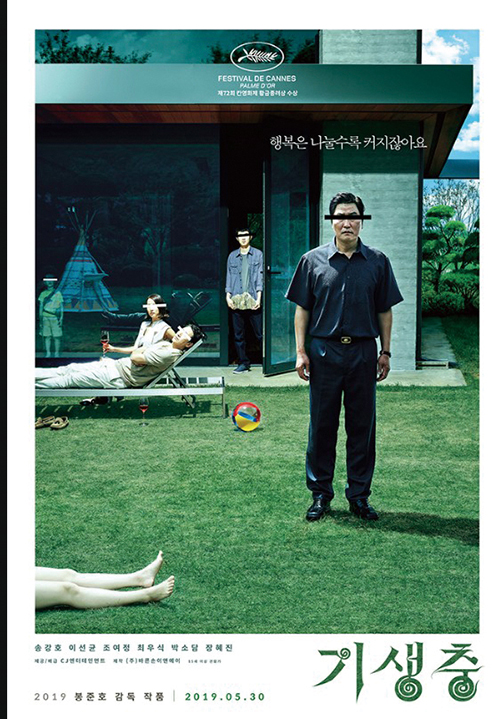

K-푸드가 가진 ‘비빔’의 성격은 ‘흑백요리사’나 ‘폭군의 셰프’가 보여주는 것처럼 K-콘텐츠의 중요한 특징이기도 하다. K-콘텐츠의 독특함은 한국의 차별적인 맛(로컬 색깔)에 서구의 보편적인 맛(장르)을 잘 섞어낸 데서 나온다. 한국형 괴수물인 ‘스위트홈’이나 조선시대 좀비물 ‘킹덤’이 그렇고, 한국판 데스 서바이벌 장르 ‘오징어게임’도 그렇다. 또 반지하라는 한국만의 독특한 주거 공간을 보여주며 전 세계 공통의 양극화 문제를 블랙코미디로 풀어낸 ‘기생충’ 같은 작품도 마찬가지다. 팝이나 드라마, 뮤지컬, 푸드, 심지어 방역과 같이 K를 붙인 많은 지칭에는 보편적인 맛에 한국식 차별점이 들어간 뉘앙스가 담겨 있다. 물론 전 세계 국가 대부분이 똑같이 하는 방식일 수 있지만, 톡 쏘는 맛이나 이질적인 것을 화학적 차원으로 비벼내는 솜씨는 K에 비교할 바가 아니다. 그래서 K-콘텐츠가 주목받는 것이다.

이질적인 두 문화를 섞는 ‘비빔인간’들의 부상

서로 다른 문화를 비벼내는 특성은 요즘 같은 문화 다양성 시대를 맞아 세계시장에서 K-콘텐츠가 주목받는 요인이다. 변하는 시대는 이민자처럼 두 문화 사이에 걸친, 이른바 ‘경계인’이 창작자로서 도드라지는 가능성을 갖게 했다. ‘흑백요리사’의 에드워드 리가 양식의 방식으로 한식을 표현해 주목받은 건 우연이 아니다. 한국계 미국인 이민자 출신인 그는 자신의 정체성을 이렇게 말한 바 있다. “저는 미국에서 살고 있는 요리사입니다. 하지만 제 가슴속에는 한국 사람이에요.” 이러한 정체성은 그가 만드는 요리의 정체성이기도 하다. 그는 자신의 인생 요리 미션에서 ‘현대식 참치 캐비아 비빔밥’을 내놓으며 이렇게 말한 바 있다. “저는 비빔인간입니다. 왜냐하면 저는 비빔밥처럼 많은 문화가 있어요. 한국, 미국, 다른 나라 요리 공부.” 그는 자신이 미국 사람인지 아니면 한국 사람인지 정체성을 고민하고 살아왔지만, 요리할 때는 그런 고민 없이 하나의 맛을 위해 노력할 수 있었다고 했다. 문화의 경계 지대에 서 있어 한때는 차별받았던 이민자들은 이제 문화 다양성 시대를 맞아 그 양면을 하나로 비벼낼 가능성의 존재로 떠올랐다.

‘케이팝 데몬 헌터스’를 기획하고 연출한 매기 강 감독이 한국계 캐나다인이라는 사실 역시 의미심장하게 다가온다. 이 작품은 한국적이면서도 서구적인 면, 즉 고증이 잘 된 한국 문화가 들어 있으면서 서구인의 시선으로 바라본 한국의 모습도 들어 있다. 이것은 캐나다 이민자로서 두 가지 정체성을 동시에 가진 매기 강 감독의 독특한 시선 때문이다. 한국 문화에 애정을 갖고 있으면서 동시에 서구 문화를 체득한 중간자의 위치에서 만들어낸 ‘고추장 버터 비빔밥’ 같은 맛이 전 세계적인 신드롬을 가능케 한 것이다.

윤여정에게 아카데미 여우조연상을 안긴 ‘미나리’의 리 아이작 정 감독, 에미상 8개 부문을 수상한 ‘성난 사람들’의 이성진 감독, 애플이 1000억을 들여 드라마화한 ‘파친코’의 원작을 쓴 소설가 이민진이 모두 한국계 이민자 출신이라는 사실은 이종 문화를 섞는 비빔이 이토록 큰 글로벌 반향을 불러일으킨다는 것을 보여준다.

이제 다시 한식으로 돌아와, 우리가 먹는 한식은 어떻게 변화했는지 생각해보자. 한국 역시 글로벌 시대의 한복판에 와 있다. 김치를 즐기지만 햄버거도 익숙하다. 우리의 입맛 역시 과거의 입맛 그대로가 아니다. 문화도 마찬가지다. 전통은 늘 중요하고 앞으로도 중요하지만, 글로벌 시대에 우리만이 아닌 세계인이 함께 즐기는 한국 문화와 K-콘텐츠를 내놓을 시기가 왔다. 어린 시절 어머니가 해주시던 마가린 간장밥 같은 기막힌 비빔의 마법이 새삼스러워진다. 고추장 버터 비빔밥 같은 새로운 맛을 내는 K-푸드, K-콘텐츠의 시대가 열렸다.

![[만화로 보는 시니어 뉴스] 국민연금·기초연금, 올해 2.1% 올라요](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2279818.jpg)