[민간정원 순례] 세종특별자치시 목인동정원

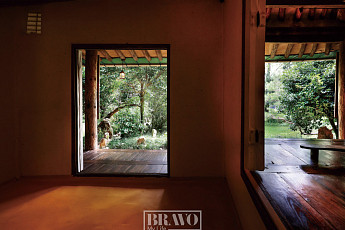

조붓한 농로 끝자락에 이르자 이제 산길이다. 숲으로 이어지는 오솔길이다. 목인동(木人洞) 민간정원이 시작되는 흙길이다. 이 정원은 짙푸른 야생의 숲속에 자리 잡았다. 폭염이 여전한 날이지만 숲을, 또는 정원을 이룬 초록 나무들의 아우성에 맥을 잃고 식은 양 수굿하다. 시나브로 땀이 가신다.

이 정원의 동선을 이룬 오솔길은 뭐랄까, 내 생각엔 길 중의 길이다. 길다운 길이다. 대리석을 깔아 으리으리한 길보다 단수가 높다. 색에 비유하면 순백처럼 순수하다. 길의 절반은 황토빛 스민 곱살한 흙이다. 나머지 절반은 융단처럼 폭신한 풀밭이다. 허나 풀밭이거니 하고 가만 들여다보면 천진난만한 풀꽃이 흔하니 꽃밭에 가깝다고 말 못 할 것도 없겠다. 길 위에 얹혀 말라가는 잎들과 검불들, 비바람에 얻어맞고 떨어진 잔가지들은 생기를 잃고 잔뜩 애잔한 표정을 짓는다. ‘나 이제 흙으로 돌아가네, 원래 자리로.’ 그리 종언을 고하며. 이 역시 생생한 숲 드라마의 한 장면이다.

오솔길 표정이 이렇게 풍요롭다. 노닐 만한 길이며 음미할 만한 어간이다. 마음을 기댈 만한 예배소처럼 신성하기조차 하다. 억지 꾸밈을 배제한 길의 작풍이 이렇게 고급스럽고 청신하다. 아름답다고 일컬을 수밖에 없는 오솔길이다. 가급적 있는 그대로, 그냥 그렇게 자연스럽게! 목인동의 콘셉트는 바로 그런 것이지 싶다. 정원주의 내심이 환히 읽힌다. ‘정원을 만들되 마치 하늘이 한 것처럼 하라.’ 이건 예부터 성행한 정원 조영 수칙의 하나였다. 그러고 보면 목인동은 전통 정원의 질서를 은근히 배합해 나름의 개성을 돋운 곳이다.

길 모롱이를 돌아들자 꽃 핀 자귀나무 한 그루, 해 아래 그 모습이 유독 뚜렷하게 드러난다. 하! 구미에 맞는 나무를 만났다. 자귀나무는 재주덩어리다. 특이한 생태로 뭇 나무와 다르다. 어둠이 내려 광합성을 할 빛이 줄어들면, 마치 하루의 영업을 마친 꽃가게가 문을 닫듯이 차르륵 잎을 접는다. 밤 동안 가녀린 잎에서 수분이 증발하지 않게 하기 위해 용한 꾀를 쓰는 것이다. 이러한 보신책이 흡사 밤마다 은밀한 잠에 드는 것 같다 해서 사람들은 사랑을 독려하는 나무로 여긴다. 침실 창가에 자귀나무를 심으면 부부 금슬이 좋아진다는 설도 괜한 것이 아니다.

자귀나무는 꽃잎이 퇴화, 그저 꽃술만 덩그러니 올라오는 이색 꽃나무이기도 하다. 꽃잎을 홀딱 벗어던지고 생식기관인 꽃술을 백일하에 드러내는, 저 발칙한 누드 꽃! 요요해 사뭇 관능적이다. 흥미로운 모습이지만 나의 관심은 다른 대목에 있다.

보면 볼수록 별쭝스런 자귀나무 꽃엔 어딘가 그늘이 숨어 있는 것 같다. 눈으로는 보이지 않는 그늘이 드리워져 고혹적이다. 연분홍 비단실처럼 섬려한 꽃술들이 바람에 갈피 없이 흔들릴 때면, 사무친 설움 한 자락 가슴에 담고 애소(哀訴)하는 것 같다. 아마 조사를 해보면 자귀나무는 식물 세상에서 가장 내향적인 종에 속할지도. 현란하게 또는 되바라지게 핀 여느 꽃들과 달라 뭔가 깊고 높고 외로워 보이니 이를 어떡하나. 자귀나무를 지지하지 않을 수 없다. 한 자락 그늘 없이 생을 지속할 수 있으랴. 불가해한 삶의 심연을 들여다본 흔적에 다름 아닌 고독한 그늘이 가인을 만들고, 시인을 만들고, 현자를 만든다.

새들이 지지재재 노래한다. 잡다한 소리꾼들이 아니다. 숲속의 공인된 명가수들이다. 어떤 새는 예리한 피콜로를 연주하고, 어떤 새는 쟁반에 옥구슬 구르는 소리를 내며, 어떤 새는 돌아앉아 울먹일 사연이라도 있는 양 청승스런 곡조를 뽑는다. 새들의 노래가 없는 세상은 상상하기도 싫다. 그런 세상이 온다면 종말일 테니 말이다. 그러니까 새들이 노래하는 한, 지금 이 순간을 경배해야 하리라.

발길은 이제 연리지(連理枝) 앞에 닿는다. 목인동의 명물이다. 소나무 두 그루의 가지가 붙어 한 몸이 된 나무다. 사람들은 그게 보기 좋아 ‘사랑나무’라 부른다. 가까이 살던 두 나무가 자라다 하나로 이어지는 과정에서 극심한 상처와 통증을 거쳐 도달한 완전한 합일. 거침없는 사랑의 심벌. 일찍이 당나라 백거이가 현종과 양귀비의 사랑을 읊은 시에 등장한 이래, 연리지의 인기는 오늘날까지 이어져 사람들의 마음을 적신다. 연리지 앞에서 쪼갤 수 없는 바위처럼 단단하고 한결같은 사랑을 서약하게 만든다.

그러나 바위처럼 견고하고 묵묵한 사랑이 얼마나 될까. 사랑은 대개 짧게 끝난다. 뜨거워 델 것 같은 사랑일수록 빨리 식어 빙하가 되며, 불멸을 꿈꾸지만 돌아오는 건 사랑의 필멸이다. 너무 하나 되려 하고, 너무 쥐려 하기 때문이다. 남의 일만은 아니다. 사랑입네, 설치다 내가 나에게 속아 넘어가는 꼴불견이 잦았기 때문이다. 그때마다 비 맞은 중처럼 중얼거렸던 말. “당최 사랑에 빠지지 말자. 차라리 연못에 빠져라!”

이렇게 요상한 폐습에서 벗어나라고 칼릴 지브란이 펀치를 날렸다. ‘함께 있되 거리를 두어라. 하늘의 바람이 그대들 사이에서 춤출 수 있도록. 참나무와 삼나무도 서로의 그늘 속에선 자랄 수 없으니.’ 이는 오롯한 사랑의 묘수다. 매사 집착하면 갇힌다더라.

목인동 중앙부에 있는 ‘텃밭형 정원’에 이르러 이제 꽃들과 논다. 여기저기 활짝 열린 꽃들로 열락(悅樂)을 누린다. 나비들이 술 취한 건달처럼 갈 지(之)자 그리며 날아다니고, 난 팔베개하고 누워 새파란 하늘을 올려다본다. 거기에 몽실몽실 흰 구름 흘러간다. 저 희대의 방랑 나그네라니…. 히죽 절로 웃음이 새나온다. 살짝 맛이 간 양 홀로 웃어본 게 얼마 만인가. 이 순간, 난 만족스러운 거다. 흰 구름을 좋아하기 때문이다. 무명 솜처럼 새하얀 저 밝은 것은 자유자재로 흘러 어디로 가는가. 모르지 않지만, 그저 구름 속에 폭 파묻혀 함께 돌아다니고 싶다. 그 끝이 멸절인들 대수랴, 어차피 정해진 길인 것을. 개똥밭에 굴러도 이승이 좋은 건 두말하면 잔소리지만.

![[브라보★튜브] 전원주, 짠순이 그 이상의 매력](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2284063.jpg)

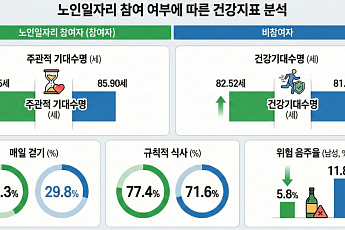

![[Trend&Bravo] 6070세대가 말한 노후 최대 걱정거리 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2282103.jpg)