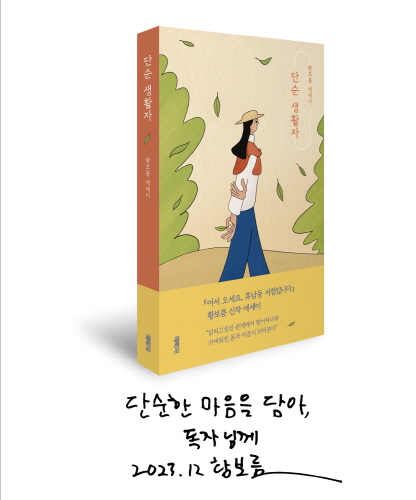

[명사와 함께하는 북인북] 황보름 작가

소설 ‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’로 전 세계 독자들에게 따뜻한 응원을 건넨 황보름 작가가 에세이 ‘단순 생활자’로 돌아왔다. 일부러 애쓰기보다 내면의 힘이 차오를 때까지 기다리거나, 깊고 느리게 숨 쉬며 오롯이 자신에게 집중하는 평화로운 삶을 그렸다. 황 작가는 바라던 일을 이루지 못해 날을 세우고, 얽히고설킨 관계에 허우적대는 사람들을 조심스레 두드린다. “멈춰서 눈여겨볼 만한 대단함은 아니지만 보통에 의미를 부여하며 움트는 이도 있다”고.

황보름 작가의 ‘글 생활’에 대해 이야기하려면 10여 년 전으로 거슬러 올라간다. 그는 컴퓨터공학을 전공하고 7년간 소프트웨어 개발자로 LG전자에 다녔다. 그러나 진짜 하고 싶은 건 글을 쓰는 일이었다. 회사에서 엑셀을 띄울 때면 마음 한편엔 집에서 한글을 띄우고 있는 상상을 할 정도였다. 결국 작가가 되기로 결심하고 회사를 그만뒀다. 독서 모임에 가거나 글쓰기 관련 서적을 뜯어보며 온종일 읽고 썼다. 책을 내는 걸 목표로 서른 넘어 무작정 쓰기 시작했지만 기대감에 차 있었다.

전업 작가 생활의 마침표 그 후

30대를 몽땅 쏟아부어 몇 권의 에세이를 출간했지만 만족할 만한 성취로 돌아오지는 않았다. 무너지지 않으려고, 유머를 잃지 않으려고, 매일 마음을 다스렸다. ‘썼던 글이 고봉밥이 되어 나를 살찌우는 행운’은 쉽게 찾아오지 않는다는 사실도 당연히 알고 있었다. 친구와의 유쾌한 만남 뒤에 유쾌하지 않은 혼자만의 시간을 견디며 상황을 객관적인 눈으로 보게 됐다. 사회적 기준에 잠식당할 때는 스스로 하는 일을 의심하기도 했다.

“겉은 작가였지만 속은 백수였어요. 언제까지 이 생활을 할 수 있을지 내내 고민하다 마흔이 넘었죠. 위기감을 느끼고 다시 직장인 신분으로 돌아갔어요. 그 무렵, 몇 년 전에 쓴 첫 소설 ‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’를 공모전에 출품했습니다. 몇 개월 후 회사에 앉아 있다가 수상작이 됐다는 메일을 받았어요. 제대로 된 작법 공부도 하지 않았던 터라 상상도 못 한 일이었어요. 전자책을 거쳐 종이책으로 나온 뒤에는 자꾸만 전업 작가일 때가 생각나더라고요.”

‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’는 슬픈 사연을 갖고 있는 사람처럼 무기력에 빠진 서점 주인 영주, 그를 중심으로 바리스타 민준, 로스팅 업체 대표 지미, 작가 승우, 단골손님 정서, 사는 게 재미없는 고등학생 민철과 그의 엄마 희주 등 크고 작은 상처와 희망을 품은 사람들이 서점이라는 공간을 안식처로 삼아 함께 살아가는 법을 배우고 성장하는 일상 이야기다. 이 작품은 현실에 순응한 황 작가가 ‘전업 작가’라는 직업을 다시 선택할 수 있게 했다. 지난해 12월 기준 25만 명가량의 국내 독자가 생겼고 해외 20여 곳에 판권도 수출했다. 덕분에 오뚝이가 다시 제자리를 찾듯 그도 글 쓰는 삶을 ‘제 자리’로 삼았다.

해야 할 것에만 머무는 시선

신간 ‘단순 생활자’에는 가족으로부터 독립, 퇴사, 전업 작가로 복귀 등 그간의 상황과 함께 평화로운 생활에서 얻은 만족감을 담았다. 소설로 많이 알려진 까닭에 몇몇 출판사에서는 소설을 후속작으로 제안했지만 생활감이 묻어나는 글을 쓰고 싶었다고 한다. 그날그날 적어둔 기록에 살을 붙이거나, 시간이 지나도 뇌리에 남아 있던 내용을 곱씹어 풀어냈다. 어느 날엔 ‘될 것 같다’를 ‘될 듯싶다’로 미세하게 고치고, 또 다른 날엔 속이 시끄러워 청소를 했다. 안구건조증 탓에 통증이 극심해져 한 달간 활자를 멀리해야만 했을 땐 글의 소중함을 깨우치며 실컷 괴로워했다. 그마저도 겉치레 없이 눈앞에 놓인 일과에 집중하는 단순 생활자의 면모일 테다.

“종종 숨 가쁘게 지냈는데도 공허해하는 사람들이 있는데, 결국엔 아무 데도 집중하지 못해서 그럴 거라 생각하게 됐어요. 책 쓰는 게 좋아도, 여러 일을 동시에 하면서 분주하게 살면 자칫하다 하고 싶은 일을 정작 못 하게 될 수 있거든요. 그래서 술을 마시거나 흘러가는 인연을 붙드는 행동을 줄였어요. 마음이 혼란하면 다시 정화하는 과정이 많이 필요했을 거고, 우울해서 글 연습을 더 못 했을 수도 있어요. 대신 독서를 하고 글에 대해 고민하는 시간을 더 가졌습니다. 단순하게 산다는 건 필요하거나 원하는 일 외에 불필요한 요소를 되도록 걷어내면서 일상을 정돈하는 게 아닐까요. 앞으로도 쭉 저만의 약속을 지켜나가면서 차근차근 하루를 가꾸는 생활을 지속하고 싶어요. 그러다 보면 누군가에게 따뜻한 기운을 전할 수 있는 좋은 글을 쓰게 되겠죠.”

![[인사] 한국잡지협회](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2295235.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[Trend&Bravo] 요양원? 실버타운? 시니어 주택 비교 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302180.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)