[임철순의 즐거운 세상]

임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

요즘도 백일장(白日場)은 열리고 있다. 학교는 물론 각종 사회단체가 시민들을 대상으로 개최하는 글짓기대회가 많다. 초등학생들이 엎드려 글을 쓰는 모습은 귀엽고, 한시백일장에 나온 갓과 도포 차림의 노인들이 붓을 놀리는 광경은 멋지다. 글과 글씨만이 아니라 그림 공모전에도 백일장이라는 말이 쓰이고 있다.

인터넷에서는 “백일장을 써야 하는데 어떤 식으로 써야 하나요?”라는 문의를 쉽게 찾아볼 수 있다. “내일 나가는 백일장은 날씨백일장인데, 백일장을 써본 적이 없어요”라고 호소하는 학생의 글도 보았다. 백일장을 쓴다는 말이 우스운데, 요즘 학생들에겐 그만큼 생소한 일이기 때문일 것이다.

백일장은 조선조 때 각 지방의 유생들을 모아 글짓기를 겨루던 일을 말한다. 그런데 뜻이 두 가지인가보다. 하나는 마음 맞는 사람들끼리 달밤에 모여 시를 지으며 노는 망월장(望月場)과 대조적인 뜻으로 대낮[白日]에 시재(詩才)를 겨룬다 하여 생겨난 말이라 한다. 다른 하나는 유생들이 시재를 겨루던 장소[場]를 가리킨다. 그런데 이게 벼슬과는 관계없이 열리기도 했나보다.

직접적인 기원은 1414년(태종 14년) 7월 태종이 성균관 유생 500명에게 시무책(時務策)을 지어내라고 한 것이었다고 한다. 그러나 조선 후기에는 일자무식꾼까지 나와 남의 글을 빌려 시험지를 내고, 수령의 가족이나 기녀(妓女)까지 끼어들어 심사를 하는 등 비리가 많아 난장판이었다고 한다. 과거시험장에서 커닝하다 들켜 쫓겨난 사람도 많았다지 않나.

나도 고등학교 때 학교 대표로 대학교가 주최한 백일장에 두 번 나갔었다. 물론 다 입선도 못하고 미역국을 먹었다. 그 대학에 다니는 고교 선배들이 점심을 사주어 카레라이스라는 걸 난생처음 먹어본 게 큰 소득이자 즐거운 기억이다. 1960~70년대에는 대학이나 사회단체가 주최하는 백일장을 휩쓴 스타가 많은 부러움을 샀다. 지금도 활약 중인 문인들 중에 이미 고등학교 때부터 문명을 떨친 사람들이 있다. 장학금 받고 대학에 들어간 글짓기 장학생이 그때의 아이돌이었다.

백일장이라는 말을 나는 그 뒤 오랫동안 잊고 살았다. 그러다가 1998년 11월 금강산 관광이 시작됐을 때 소설가 최인호(1945~2013)로부터 백일장이라는 말을 다시 들었다. 그때 신문사들은 저마다 문인들을 섭외해 금강산 관광기를 앞다투어 실었다. 한국일보 문화부장이던 나는 최인호에게 글을 쓰게 했다. 최인호야말로 1963년 고등학생일 때 한국일보 신춘문예에 입선했던 ‘백일장 스타’ 아닌가. 금강산을 다녀와 글을 써 달라는 청탁에 최인호는 “야, 이거 신문마다 백일장이 시작됐구나”라고 말하면서도 즐겁게 다녀와 즐겁게 글을 써주었다.

1998년 11월 18일 시작된 금강산관광은 남북 분단 50년사에 새로운 획을 그은 큰 사건이었다. 남북의 상황에 따라 부침을 거듭하다가 지금은 중단된 지 오래지만 갈 수 있다면 나도 다시 가보고 싶다. 최인호의 글은 가곡 ‘그리운 금강산’의 가사(한상억 작사)를 원용해 “아아 수수만년 아름다운 산 못 가본 지 몇 해, 오늘에야 찾을 날 왔나, 금강산은 부른다”로 끝난다. 금강석은 모든 보석의 대명사 아닌가. 금강산도 거기서 나온 이름이다. 글을 읽은 신문사의 최고 선배가 “최인호의 글이 바로 금강”이라며 좋아해 나도 역시 기분이 좋았던 기억이 난다.

이렇게 백일장을 생각해본 건 초등학교 중학교 교문에 내걸린 격려·환영 문구 때문이다. 코로나19가 번진 이후 각 학교는 입학식과 개학을 늦추고 겨우겨우 1학기를 시작해 온라인 원격수업을 실시하거나 다시 쉬거나 하면서 학생들이 학교를 가는 것도 아니고 안 가는 것도 아닌 상태로 한 학기를 마쳤다. 지금은 수도권 지역 종교시설을 중심으로 코로나19가 확산돼 서울·경기·인천 지역 유·초·중학교는 2학기 개학 이후에도 당분간 3분의 1 이내만 등교시키도록 제한된 상황이다.

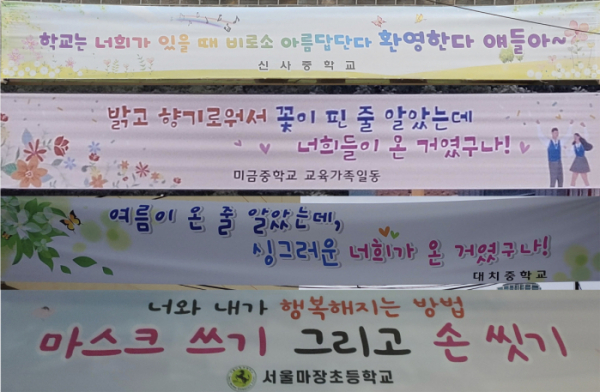

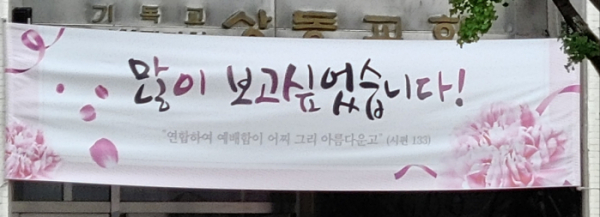

학생들이 학교에 오지 못하거나 뒤늦게 오게 되자 각 학교는 교문에 환영 펼침막을 저마다 내걸었다. 그런데 이게 내 눈에는 ‘교문 백일장’이 벌어진 걸로 보이는 것이다. “밝고 향기로워서 꽃이 핀 줄 알았는데 너희들이 온 거였구나”(남양주 미금중학교), “여름이 온 줄 알았는데 싱그러운 너희가 온 거였구나”(서울 대치중학교), “학교는 너희가 있을 때 비로소 아름답단다 환영한다 얘들아”(서울 신사(新沙)중학교)… 내가 봄부터 눈에 띄는 대로 사진 찍은 문구다. 지금도 이대로 붙어 있는지는 모르겠지만, 오래된 것들 중에는 이미 색이 바랜 것도 있다.

환영·격려 문구를 써 붙이기까지 선생님들은 얼마나 고심했을까. 이런 걸 해야 되나 말아야 되나, 한다면 뭐라고 쓸까, 누가 문안을 만들까, 이런 문제로 그야말로 ‘백일장 쓰는 법’을 많이 연구했을 것이다. 당연히 그 학교의 국어 선생님, 글 잘 쓰는 선생님, 그리고 제일 젊은 후배 선생님이 맡았겠지. 교육부나 교육청이 이런 걸 내걸라고 지시한 것 같지는 않지만, 인근 학교가 내걸면 가만있기 어려웠을 것이다.

갑자기 이루어진 일이지만 ‘교문 백일장’을 통해 선생님들의 글짓기 실력이 더 풍부해지고 세련돼진다면 그야 얼마나 좋은 일인가. 사실 그런 것보다 더 중요한 건 교문백일장에 펼쳐내고 드러낸 마음 그대로 학교를 사랑하고 학생들을 귀하고 소중하게 여기는 일이다. 어떤 방식으로 열리든 백일장은 입상을 하든 못하든 모두에게 즐겁고 의미 있는 일이 돼야 한다.

![[Trend&Bravo] 요양원? 실버타운? 시니어 주택 비교 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302180.jpg)

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)