[임철순의 즐거운 세상]

임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

2020년은 나의 고교 졸업 50년, 대학 입학 50년이 되는 해다. 고교 졸업 50년 행사와 기념 여행은 코로나의 위험 속에서도 이미 6월에 강행했다. 이보다 앞서 5월에는 대학 동기들이 모교에서 재상봉 행사를 했다. 많이도 달라진 교정을 둘러보며 반세기 전에 맺은 우정을 되새긴 모임은 재미있고 유익했다.

그러나 그것만으론 성에 차지 않은 탓일까. 고려대 독문과 70학번 동기들은 전북 군산 고창 일대를 도는 노래여행을 추가로 기획했다. 서울, 서천, 부산에서 각각 모인 여덟 명은 7월 25~26일 1박 2일 동안 호쾌(豪快)하게 술 마시고 창쾌(暢快)하게 노래했다. 동기인 전북대 독어교육과의 이신구 명예교수가 2월에 ‘헤세, 토마스 만 그리고 음악’이라는 책을 낸 이후, 단톡방을 중심으로 음악에 대한 관심과 화제가 풍성해졌다. 그래서 ‘한번 신나게 노래 부르며 놀아보기로’ 의기투합을 한 것이다.

늘 친구들을 도와온 캠퍼스 커플 김한옥(사업)-김영숙 부부가 앞장을 서고, 군산의 뮤직 카페 단골인 이신구 교수가 생각을 더해 노래경연 모임은 이내 결성됐다. 모인 인사들의 면면을 보면 목자(目眥, 눈이 가는 길 또는 눈의 방향)가 불량하다고 내가 늘 지청구하는 부산 사내 윤종기(1등 입학자다), 엄처시하(嚴妻侍下)에 사는 음악광 독일 전문가 배종은(그의 부인이 嚴씨다), 경쟁자 없이 동기회의 회장을 오래 맡고 있는 강국회, 서천에서 활동 중인 연극 연출가 고금석 등이다.

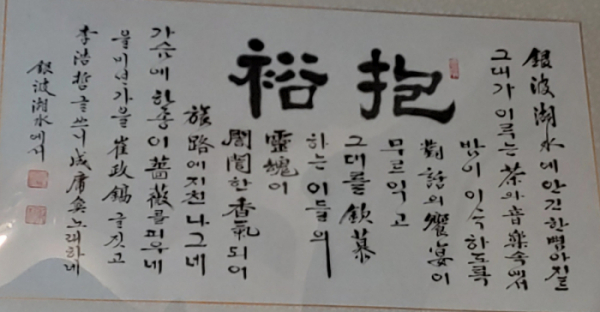

우리가 한바탕 푸지게 논 장소는 군산의 은파호수 옆 ‘Music4u’(뮤직포유) 카페. 토요음악회를 200회나 개최한 곳인데, 이 교수는 이곳에서 문학 강연도 해왔다고 한다. 카페 2층의 널따란 음악당에는 ‘4u’를 발음대로 옮긴 ‘抱裕’(포유) 액자가 걸려 있었다. 서로 너그럽게 안는 여유를 가지라는 뜻인가. 나는 서로 끌어안고 노는 抱遊, 이렇게 쓰면 더 좋을 것 같았다. 왜 그렇지 않던가. 흥이 나서 노래를 하다 보면 어깨를 겯거나 서로 안고 놀게 되지 않던가.

우리는 누가 무슨 노래를 잘 부르는지 이른바 각자의 18번을 너무도 잘 알고 있다. 아내의 노래, 올챙이 멜로디(Unchained Melody), 엽서 한 장, 모란이 피기까지는, 명태, 메리케인부두 그런 노래들. 나는 이 중 ‘명태’(변훈 작곡)를 50년 전 대학 1학년 때 고금석에게서 배웠다.

고금석은 서예에 입문해 이미 입선도 두어 번 한 사람인데, 산곡(山谷)이라는 호를 쓴다. 내가 얻다 대고 중국 송나라의 서예가 황정견(黃庭堅, 1045~1105)과 같은 호를 쓰느냐고 따졌더니 그의 호가 산곡인 줄 몰랐다, 사는 동네 이름이 산너울이라서 그렇게 지은 것뿐이라고 했다. 괘씸하지만 용서해주기로 했다.

하여간 나는 50년 전 산곡에게 내 레퍼토리 ‘메리케인부두’(남일해 노래)를 떠넘기고 ‘명태’를 내 노래로 만들었다. 앞으로 내가 있는 자리에서는 절대로 ‘명태’를 부르지 않겠다는 약속까지 받아냈다. 그러나 나는 치사하게 그가 없는 자리에서는 원래 내 노래인 것처럼 두 가지를 다 불렀다. 결국 산곡에게서 노래를 빼앗은 꼴이 돼버렸다.

이번 군산 여행에서 나는 노래를 되돌려준다고 했다. 그리고 50년 전 처음 만났던 때로 돌아가 그는 ‘명태’를, 나는 ‘메리케인부두’를 불렀다. 그가 부르는 ‘명태’는 호소력이 컸다. 오래 연극을 해온 목소리의 울림이 좋은 데다 삶의 곡절과 간난신고(艱難辛苦)가 노래에서 우러나왔다. 그에 비하면 내 노래는 흥은 좀 있으나 스스로 들어봐도 그 이상의 무엇이 없다.

웃고 떠들고 노래한 뒤 호텔에 돌아와 산곡과 나는 침대에 누운 채 ‘명태’를 부르며 둘의 가사를 대조해보았다. 내가 그에게서 배웠는데 왜 내 ‘명태’와 그의 ‘명태’는 다를까. 괄호 안이 그의 가사다. “검푸른 바다 바다 밑에서 줄지어 떼 지어 찬물(큰물)을 호흡하고 길이나(기다란) 대구리가 클 대로 컸을 때 내 사랑하는 짝들과 노상 꼬리치며 춤추며 밀려다니다가(뭉치고 펑퍼지고 몰려다니다가) 어떤 어진(착한) 어부의 그물에 걸리어 살기 좋다는 원산 구경이나 한 후 에집트(제집트)의 왕처럼 미이라가 됐을 때 어떤 외롭고 가난한 시인이 밤늦게 시를 쓰다가 쐬주를 마실 때 그의 안주가 되어도 좋다 그의 시가 되어도 좋다….”

그는 ‘명태’를 어떻게 부르게 됐는지 잘 모른다고 한다. 나는 그에게서 노래를 배운 뒤 가사를 찾아서 외우고 익혔다. 말하자면 나는 그동안 교과서처럼 살아왔고 산곡은 열정이 닿는 대로, 마음이 이끄는 데로 움직이며 살아온 게 아닌가 싶다. 이번에 노래를 되바꾸자, 도로 ‘명태’를 가져가라고 한 데 대해서도 그는 별다른 반응이 없었다. 그렇다고 ‘메리케인부두’가 돌려주기 아까워서 그런 게 아닌 건 확실하다.

그런데 나는 이 노래를 어떻게 알았던가. 모르겠다. 1965년 무렵 남일해가 부른 노래라는 것만 알 뿐인데 이 기억도 정확한지 자신이 없다. 2절에 “트위스트 춤을 추는 신나는 그 리듬에”라는 가사가 나오는 걸 보면 1960년대인 건 확실하다. 원곡은 그렇지 않겠지만 나는 이 노래를 한껏 늘어지게 타령조로 부르곤 한다.

다음 날은 고창으로 옮겨 선운사, 미당 시문학관, 인촌 김성수 생가 등을 둘러보았다. 비 내려 수량이 풍부해진 선운사 계곡의 물은 검게 보였다. 참나무의 낙엽에 들어 있는 탄닌 성분이 녹아든 탓이라고 한다. 덕분에 수면에 비치는 풍경은 훨씬 더 선명하고 아름다웠다.

마지막 일정으로 점심을 먹을 때, 산곡은 노랫가락을 한자리했다. 나중에 알고 보니 경기민요였다. “바람이 물소린가 물소리 바람인가/석벽에 걸린 노송 움츠리고 춤을 추네/백운은 허우적거리며 창천에서 내리더라.” 푸른 하늘에 흰 구름, 그리고 소나무와 바람과 물. 짧은 노래에 한 폭의 그림이 들어 있다. 경기민요의 많은 소절 중에서 가장 시적인 대목이었다.

그렇구나. 산곡은 이미 내가 모르는 곳에 가 있고, 그의 노래는 더 풍부해졌구나. 그러니 굳이 ‘명태’를 되찾아갈 필요가 없겠지. 나는 더 이상 그에게 노래를 되돌려줄 생각을 하지 않기로 했다. 각자 ‘명태’를 깜냥껏 부르고 편한 대로 ‘메리케인부두’를 흥겹게 노래하면 되는 것이었다. 노래가 탄닌이 되어 그와 나, 그리고 우리 모든 벗들의 우정이 수량이 풍부한 냇물처럼 흐르고, 키 크고 잘 자란 나무처럼 여울지면(여울지다=식물의 열매나 꽃, 잎 따위가 몹시 많이 열리다.) 되는 거 아닌가. 노래는 부르는 사람의 것이고, ‘글이 곧 그 사람’이듯 ‘노래도 곧 그 사람’인 것이다.

![[브라보 Pick] 시니어의 픽 ‘중동 리스크·혈압 관리·봄나물’](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2302154.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)