[임철순의 즐거운 세상]

임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

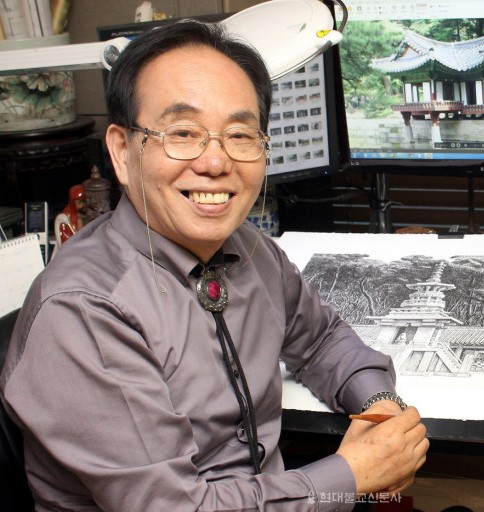

20년간 국내외 문화재를 펜화로 그려낸 김영택 화백이 전시회 1주일 전인 1월 13일 76세로 타계했다. 서울 관훈동 인사아트센터에서 1월 20일 시작된 ‘김영택 펜화전’은 주인공 없이 2월 15일까지 열린다. 전시에는 고인의 펜화 작품 40여 점과 함께 펜촉 등의 유품이 출품됐다.

나는 개막 다음 날 찾아가 펜촉을 사포로 갈아서 0.03㎜ 굵기로 수십만 번 세밀한 점과 선을 그어온 열정과 섬세함을 잘 감상했다. 대장암으로 투병하면서도 화업 30년을 결산하는 전시에 공을 들인 고인은 한 인터뷰에서 “펜화와 함께한 삶 자체가 축복이었기에 감사하는 마음으로 지내고 있다”고 말한 바 있다.

전시에는 ‘질사모’ 회원들과 함께 갔다. 질사모는 불세출의 테너 베냐미노 질리(Beniamino Gigli, 1890~1957)를 사랑하는 사람들의 모임이다. “질리를 사랑하는…”이라고 소개하면 사람들이 발음만 듣고 철학도 모임인 줄 아는 경우가 많다. ‘질사모’는 음악으로 시작됐지만 문학 미술 등 문예 전반에 대한 애호와 감상, 지식과 정보를 공유하는 동호인 단체다.

하여간 질사모 단톡방에 그의 죽음을 알리자 여러 반응이 올라왔다. “화가들은 자기 전시회 기간에 영면하는 걸 큰 복으로 알았다지요?” 처음 듣는 말이었다. “서예가는 붓 잡고 선종하시고요.” 이건 서예가는 아니지만 붓 잡고 끼적거리는 나 들으라고 한 말이다. “저는 임종처를 벌써 정해두긴 했는데 어떻게 될는지….” 죽는 장소까지 정해두었다니 어딘지 자못 궁금했다. “불교에서는 강의 도중 쓰러지는 걸 학문열반(學問涅槃)이라고 합니다.” 정말 그런가? 잘 모르겠지만 그렇다면 그런 줄 알아야지 뭐.

내가 “그러면 언론인은 어떻게 해야 된대유?” 하고 물었다. 그러자 한 사람이 신문을 읽다가 가라고 했다. 실제로 “나는 신문 읽다가 신문을 쥐고 가고 싶다”고 한 분이 있다는 것이다. 신문기자(교열)이면서 소설가 수필가였던 민기(閔幾, 1925~2018) 씨의 말이라고 한다.

듣고 보니 그럴 법하긴 했지만 마음에 들지는 않았다. 가수가 혼신의 힘을 다해 공연 중 무대에서 쓰러지고, 미술가가 화폭에 마지막 붓질을 하다 숨을 거두고, 시인이 독자들 앞에서 시 낭송을 하다 떠나가는 건 그런대로 폼 나고 그럴듯해 보인다. 그러나 신문 읽다가 가는 건 신문기자 아니라도 누구나 그럴 수 있지 않나? 아무래도 좀 없어 보인다. 방송기자가 방송 중 마이크 앞에서 죽는 것과는 질과 결이 다른 것 같다.

그러면 의사가 수술 중 죽는 건 어때? 안 좋지. 환자한테 큰일 나지. 판사가 재판 중에 죽는 건? 장사꾼이 흥정 중에 죽는 건? 목사가 침 튀기며 설교하다가 죽는 건? 수사관이 피의자 심문 중에 죽는 건? 선생님이 화가 나 학생을 훈계하다가 죽는 건? 요리사가 신나게 칼질을 하다가 죽는 건? 이탈리아 폼페이의 유적 중에는 자위하던 중 화산재가 덮쳐 죽은 남자도 있던데 그런 건?

아무래도 신문기자는 책상에 앉아 뭔가 쓰다가 죽는 게 좋을 것 같다. 근데 무슨 글을 쓰지? 자신의 삶에 대해 쓰는 게 좋겠지. 선비들 중에는 묘비나 묘표(墓表), 묘지명(墓誌銘)을 미리 써놓은 사람이 많다. 생전에 만든 자기 무덤을 수장(壽藏) 또는 생분(生墳)이라 하고, 무덤에 묻을 묘지명을 살아 있을 때 쓴 것을 생지(生誌)라고 한다.

다산(茶山) 정약용(丁若鏞, 1762~1836)은 문집에 실을 ‘집중본’(集中本)과 무덤에 묻을 ‘광중본’(壙中本) 등 두 가지 자찬(自撰) 묘지명을 남겼다. 광중본은 “간사하고 아첨하는 무리들이 기세를 폈지만/하늘은 그로써 너를 곱게 다듬었으니/잘 거두어 속에 갖추어 두면/장차 아득하게 멀리까지 들려 올리리라”로 끝난다. 서계(西溪) 박세당(朴世堂, 1629~1703)은 주자학을 비판하며 경전과 노자 장자를 재해석했던 분답게 자신의 묘표를 이렇게 썼다. “차라리 외로이 살면서 세상에 구차하게 부합하지 않을지언정 ‘이 세상에 태어났으니 이 세상 사람답게 살면서 남들로부터 좋은 사람이라고 여겨지면 그걸로 옳다’고 하는 자에겐 끝내 머리 숙이지 않겠으며 마음으로 항복하지 않겠다고 여겼다.”

우리나라 언론인 중에도 자신의 사망기사를 써놓은 사람이 있긴 하다. 그런데, 공개된 기사를 읽어보니 산에 가서 실종되는 내용인 데다 너무 소설적이어서 현실성이 떨어지는 것 같았다. 게다가 그 사망기사가 나온 지 벌써 10년이 더 지났으니 새로 써야 하지 않을까 싶다.

모범 사례는 미국 칼럼니스트 아트 버크월드(Art Buchwald, 1925~2007)다. 2007년 1월 18일 뉴욕타임스 인터넷판에는 “안녕하세요? 아트 버크월드입니다. 제가 조금 전에 사망했습니다”라는 동영상이 올라왔다. 1982년 퓰리처상을 받은 그의 칼럼(주로 정치풍자)은 전 세계 500여 개 신문에 실릴 정도로 평가가 좋았다. ‘워싱턴의 휴머니스트’로도 불려온 그는 40년 넘게 미국 대통령을 포함해 워싱턴 정가의 엘리트 계층을 풍자한 칼럼으로 인기를 끌었다. 그의 글을 실으면 신문의 품격이 높아진다는 말까지 있었다.

그는 당뇨병이 악화해 한쪽 다리를 절단하고도 신장투석을 거부한 채 워싱턴의 호스피스 시설에서 죽음을 맞는 과정을 특유의 유머러스한 필체로 소개했다. 그런 칼럼니스트가 마지막 순간까지 유머를 잃지 않으면서 본인의 사망 소식을 알린 것이다.

글은 해학과 풍자가 넘쳤지만 그는 보육원에서 어린 시절을 보낼 만큼 불우했고 어머니는 평생을 정신병원에서 살았다. 우울증이 심해 자살충동을 느낀 적도 있었지만 스스로 잘 이겨냈다. 한 인터뷰에서 삶의 의미를 묻는 질문에 이렇게 대답했다. “글쎄, 잘 생각은 해보지 않았지만 아마 다른 사람을 웃게 만들기 위해 태어난 것 아닐까요?”

스스로를 객관화할 수 있고 유머의 힘을 잘 아는 게 언론인 아닐까. 가만있어도 나이 한 살 더 먹는 설날을 앞두고 이렇게 죽는 이야기를 한 건 좀 거시기하지만, 아트 버크월드 같은 해학과 여유를 갖게 되기를 나도 바라고 있다.

![[브라보★튜브] 서현철·정재은, AI를 이긴 부부 티키타카](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2301356.jpg)

![[카드뉴스] '70세 이상 어르신' 운전자, 무상 지원 혜택 정리](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300717.jpg)

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)