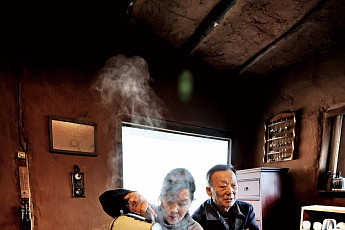

독거노인, 저소득층 노인을 생각한 사회 구조적 지원 필요

기후 위기는 모두에게 공평하지 않다. 특히 사회적·제도적·환경적으로 취약한 노인일수록 더 큰 피해를 입는다. 김종헌 교수는 “폭염 상황에서도 에어컨을 틀지 못하는 독거노인, 주거 환경이 열악한 고령자들이 있다. 결국 기후 위기는 건강 형평성 문제로 연결된다”고 강조하며 에너지 비용 부담, 정보 접근성 부족, 고립된 생활환경은 대응능력을 떨어뜨린다고 설명했다.

시골 거주 고령자들은 더 위험하다. 기온 상승과 함께 진드기 매개체 활동이 활발해지고, 농업에 종사하거나 산림을 자주 찾는 사람이 주로 노인이기 때문에 이 감염병 위험에 노출될 수밖에 없다. 또한 산사태나 홍수 같은 재난이 발생할 경우 이동이 어렵거나 인지능력이 떨어져 대피가 늦어지는 사례도 많기 때문이다. 결국 기후 위기는 기존의 건강 불평등을 심화시키는 사회적 재난인 셈이다.

김 교수는 “기후변화는 불평등을 가져온다. 우리나라는 세대 간 불평등이 점점 커질 것”이라며, 특히 지금 태어난 세대가 미래에 더 많은 기후 재난에 노출될 수밖에 없다고 경고했다. 또 “가난하고 사회적으로 취약한 사람들이 질병으로 악화되는 경우는 그렇지 않은 사람들보다 10배 이상 높을 수 있다”고 일갈했다.

실제로 다수의 국제 보고서는 저소득층과 노인, 장애인 등 사회ㆍ경제적 약자 집단이 기후 위기와 질병의 이중고를 겪는 비율이 압도적으로 높다는 점을 지적하고 있다. 이는 단순히 건강 문제가 아니라 사회구조 전반의 형평성 문제로 연결되기 때문이다.

이러한 상황을 제도적으로 대비하기 위해 2020년 보건의료기본법 제37조가 개정되어 ‛기후변화에 따른 국민건강영향평가’가 명문화됐고, 2024년부터는 지자체에도 대응 대책 수립이 의무화됐다. 기후 위기 대응이 단순한 환경정책이 아닌 공공보건의 일환임을 국가적으로 인정한 것이다.

![[카드뉴스] 시니어를 위한 새해 인사말, 센스있는 문구 모음 7](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2272542.jpg)

![[브라보★튜브] MZ 손주와 통하는 우리 할머니, 김영옥](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2274099.jpg)