[브라보 마이 러브]

흔히 인생에는 정답이 없다고 한다. 인생이 그렇듯이 사랑에도 정답이 없다. 인생이 각양각색이듯이 사랑도 천차만별이다. 인생이 어렵듯이 사랑도 참 어렵다. 그럼에도 달콤 쌉싸름한 그 유혹을 포기할 수 없으니….

한 번도 상처받지 않은 것처럼 사랑하고, 한 번도 사랑하지 않은 것처럼 헤어질 수 있다면 당신은 사랑에 준비된 사람이다. ‘브라보 마이 러브’는 미숙했던 지난날을 위로하고 남은 날의 성숙한 촉매제가 될 당신의 중년 사랑을 보듬는다.

나도 내가 왜 이러는지 모르겠다. 내게 이렇게 자학 증상이 깊은 줄 몰랐다. 니체는 사랑이란 정과 망치로 하는 거라고 했다. 돌 안의 형상을 망치와 정으로 쪼고 깨서 오롯이 드러낸다는 의미에서. 그러나 나의 사랑은 그녀의 날카롭고 거친 정과 망치에 맞아 아예 형체도 없이 부서질 지경이다.

내가 옛 연인을 통해 원하는 것은 무엇일까. 아니, ‘옛 연인’이란 말은 정정하자. 쓰라리고 아프지만 그 말은 쓰지 않기로 하자. 나의 이런 표현이 그녀를 더 질색팔색하게 하니까. 건강한 사랑은 자존감이 우선이어야 한다지만 그녀 앞에서 속절없이 무너지는 나의 꼬락서니라니.

나는 안정된 직업과 안온한 가정을 가진 중년의 ‘멀쩡한’ 남자다. 지난 사랑의 감정에서 헤어나지 못하고 허우적대는 것만 빼고는 관계 맺는 데에도 상식적인 사람이다. 전문직을 갖고 있지만 이게 그녀의 더 큰 밉상을 사게 될 줄이야. “나이 들어서도 먹고사는 걱정이 없으니 재미 삼아 날 쫓아다니는 거냐, 내가 그렇게 만만해 보이냐? 나는 살아가느라 하루하루 허덕이는 사람이다. 당신처럼 한가하게 사랑 타령이나 할 여유가 없다”며 내게 쏘아붙였던 것이다. 벌침 정도가 아니라 말벌에 쏘인 듯 몸을 가눌 수 없는 충격이었지만 반응을 끌어냈다는 것만으로도 한동안은 살 것 같았다. 그렇게 따라다닌 결과가 결국 그런 통박이냐고? 당신 도대체 어떻게 생겨먹은 사람이냐고?

전문직 종사자라는 소개는 방금 했고, 객관적으로 봐서 나는 외모도 괜찮은 편이다. 곱상한 얼굴도 얼굴이지만, 60대 중반의 남자로 배 안 나오고 머리 벗겨지지 않은 것만으로도 기본 이상이 아닌가. 성격은 내성적이며 소극적인 편이다. 그녀를 쫓아다니는 적극성만 빼고는.

소위 ‘꽃미남’이었던 나는 사춘기 때부터 여학생들의 관심을 끌었고, 때로는 선망의 대상이었다. 예민한 자의식의 시기, 이성에게 인기 있다는 사실에 자존심이 하늘 높은 줄 몰랐던 시절, 내 매력에 내가 ‘쩔어’ 그녀를 처음 만났을 때부터 나는 자신이 있었다. 그러나 나는 매번 거절당했고 단 한 번도 데이트다운 데이트를 한 적 없이 무심히 세월만 흘렀다. 그렇게 좌절된 내 사랑은 지금도 꽃을 피우지 못하고 있다. 남들은 집착이라고 했고, 그녀는 스토킹이라고 했다.

고등학교 2학년 봄 교회 수련회에서 그녀를 처음 만났다. 나도 그녀도 새 신자에 속했으니 그룹 내에서 동질감을 느낄 법도 하건만, 고3이 되어서도 2년 내내 그녀는 시종일관 내게 무관심했다. 그녀 말마따나 우리에겐 어떤 추억 한 자락도 없다. 그러기에 지금 와서 만날 이유가 없다는 것이다. 솔직히 나이 들고 세파에 치인 모습도 보이기 싫다며. 인정한다. 그녀와 내가 공유할 추억이 없다는 것을. 우리는 항상 무리 속에 있었으니까. 단 한 번 핑곗거리를 만들어 빵집에서 크림빵과 우유를 시켜놓고 마주 앉았지만 그녀는 멀뚱했고 나는 애만 탔다.

지금으로부터 50년 전 이야기다. 그러니까 나는 무려 50년 동안 첫사랑 그녀를 잊지 못하고 있는 것이다. 투르게네프는 그의 자전적 소설 ‘첫사랑’에서 40대 주인공 블라지미르를 내세워 ‘겨우’ 30년밖에 안 된 사랑에 괴로워했지만 나한테 비하면 약과인 셈이다.

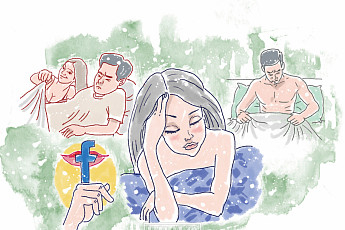

아, 여기서 잠깐, 어쨌거나 당신은 유부남 아니냐고 비난하지는 마시라. 내가 뭘 어떻게 해보겠다는 생각은 없으니까. 난 그냥 말을 붙여보고 싶고 만나 차 한잔 하고 싶을 뿐이니까. 그렇다고 호시탐탐 기회를 엿봐온 것은 더욱 아니다. 그럴 필요도 없었다. 지난 50년 동안 그녀는 늘 내 가슴속에서 살았으니까. 참한 여자와 결혼을 하고 아이를 셋이나 낳았지만 내 가슴 한편은 늘 시렸고 구멍이 나 있었다. 결코 메워질 수 없는 구멍이. 그 구멍을 내 맘속 그녀의 존재로 채우고 있었지만, 동시에 나는 모범 가장이자 자상한 남편, 애정 많은 아빠였다. 그 사실은 그 공허함을 애써 외면하며 살아왔단 뜻도 된다. 바람결에 들려오는 소식을 들으며 이렇다 할 추억거리 하나 없는 우리의 사랑, 아니 나의 사랑을 한심해하며.

10년 전쯤 그녀가 남편과 사별했다는 소식을 들었다. 기분이 묘하고 정신이 멍했다. 지금까지 1년에 한두 번 정도 나를 잊지 말았으면 하는 바람으로 문자를 보내오다 그녀가 혼자가 되었다는 말에 용기를 낸 것은 사실이다. 그것도 10년이나 지나서. 혼자가 되었다는 사실이 그녀의 마음에 균열을 가져온 것일까. 나로서는 알 길이 없었다. 단지 그 오랜 세월 동안 한 번도 응답이 없다가 50년 만에 반응이 왔으니, 그 자체만으로도 내게는 기적 같은 일이었다.

문자 메시지로 목소리 한 번 들을 수 있겠냐고 했다가 예상대로 된통 구박을 받았다.

아까 말했듯이 ‘나는 삶에 지치고, 해결해야 할 현실의 문제만으로도 골치 아픈 사람이다. 당신처럼 추억에 잠길 새가 없다. 그리고 우리가 언제 사귄 적이라도 있냐. 왜 일방적으로 이러냐. 다시는 이런 것 보내지 마라. 또다시 이러면 당신 아내한테 알릴 수도 있다’는 답이 온 것이다. 불쾌감과 노기가 서린 글자 하나하나마다 굳은 표정으로 정과 망치를 들고 내 가슴을 찍고 쪼개는 그녀의 모습이 겹쳐졌다.

머리로는 충분히 이해된다. 입장이 바뀌었다면 나도 저럴지 모른다. 나라는 존재가 언제 한 번이라도 그녀 마음 한 귀퉁이나마 차지한 적이 있었던가. 도대체 나는 왜 자존심도 없는 찌질한 인간이 되었을까.

그럴 듯한 사회적 위치의 나를 망각한 채 그녀를 향한 마음의 고삐를 어찌하여 50년 동안이나 다잡지 못하는 것일까. 이렇게 수모를 겪고도, 그녀의 매몰찬 말을 가슴에 비수로 꽂고도 여전히 포기할 수 없는 내 마음의 정체는 도대체 무엇일까.

남자들은 여자들과 달리 이별 후 애도 과정을 제대로 밟지 못한다고 어느 책에서 읽은 적이 있다. 그래서 헤어진 연인을 잊지 못한다는 것이다. 물론 그녀와 나는 이렇다 할 연인 사이가 아니었지만 나로서는 차이가 없다. 정신의학자이자 죽음 연구자인 퀴블러로스는 죽음에 버금가는 상실의 단계를 이렇게 말한다.

뜻하지 않게 연인과 헤어지거나 버림을 받았을 경우 처음에는 그 사실을 인정하지 못한다. 하지만 이별은 기정사실이 되면서 받아들일 수밖에 없고 분노하게 된다. ‘어떻게 사랑이 변하니?’라는 유명한 영화 대사가 이 단계에서 나온 것이라나. 그러다 분노는 슬픔으로 변하고 그(그녀)가 나를 떠났다는 사실을 인정하고 받아들이게 된다. 이때부터 한없이 우울하고 깊은 슬픔에 빠지지만, 동시에 떠나보냄의 애도 과정이 완성되면서 삶은 다시 앞으로 나아간다는 것이다.

잃어버린 내 사랑에 대한 애도는 어느 단계에서 멈춘 것일까. 부정일까, 분노일까, 슬픔일까, 아니면 아직 한 스텝도 내딛지 못한 것일까.

※브라보 마이 러브는 실제 사례를 바탕으로 재구성한 내용입니다.

<이 기사는 브라보 마이 라이프(BRAVO My Life) 2021년 9월호(VOL.81)에 게재됐습니다.>

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)