[임철순의 즐거운 세상]

임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

나는 서예에 입문한 지 8년이 넘었다. 그런데 덧없고 가뭇없고 하염없다. 붓을 잡기 전에는 내가 그래도 좀 쓸 줄 알았더니 도무지 나아지는 게 없고, 지금 서예에 기울이는 열성과 공부시간은 시작 때보다 훨씬 못하다.

이틀 전 서예모임 겸수회(兼修會)가 가을 소풍을 다녀왔다. 1년에 두 번, 봄과 가을에 하는 겸수회 소풍은 일반 단체의 나들이와 다르다. 그 계절에 맞는 시문을 선정한 다음 지필묵을 준비해 참가자들이 돌아가며 한 글자씩 써서 글을 완성하는 게 주 행사다.

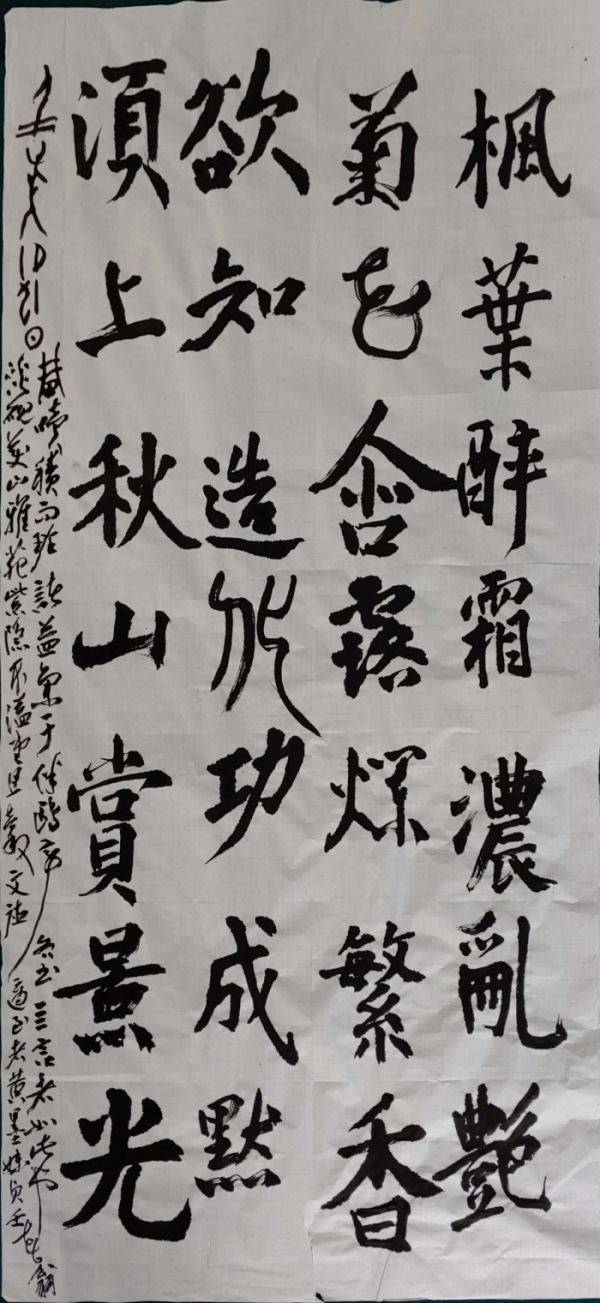

이번 가을엔 단풍을 노래한 연산군(1476~1506)의 한시와, ‘가을’이라는 한글 가곡이 선정됐다. 연산군의 시는 이렇다. “단풍잎 서리에 취해 요란히도 곱고/ 국화는 이슬 젖어 향기가 난만하네/ 천지조화의 말없는 공 알고 싶으면/가을 산에 올라 그 경치 보면 되리”[楓葉醉霜濃亂艶 菊花含露爛繁香 欲知造化功成默 須上秋山賞景光] 연산군의 시를 쓴다는 데 놀라는 사람도 있었지만, 모두 진지하고 즐겁게 참여했다.

이렇게 함께 글씨를 쓰다 보니 내가 참 엉터리라는 걸 다시 알게 됐다. 스스로 한심 두심 세심하다는 생각을 지울 수 없었다. 이 ‘붓의 소풍’은 나들이를 통해 우의를 도모하면서 각자의 자세와 내공을 점검하는 의미를 갖는데, 남들 앞에서 붓 잡고 글씨를 쓰는 건 사실 쉬운 일이 아니다. 초창기에 덜덜 떨었던 나는 지금도 남들이 보는 데서 글씨를 쓰는 게 영 어색하고 서투르다.

나는 모든 서예 단체가 이런 형식의 소풍을 하는 줄 알았더니 그게 아니었다. 우리 서예 스승인 하석 박원규 선생님의 창안이었다. 글을 고르는 것, 지필묵을 준비하는 것, 막내부터 역순으로 글씨를 쓰는 것, 그리고 끝난 뒤 식사와 산책으로 마무리하는 전 과정이 소풍이면서 학습이다. 노는 듯하지만 간단없이 이어지는 공부인 것이다.

이런 걸 뭐라고 불러야 하나. 벼루가 들어가는 말로는 세연례(洗硯禮)가 있는데, 글을 짓거나 책을 읽는 모임을 마칠 때 베푸는 잔치를 뜻하는 거라서 의미가 좀 다르다. 선비들이 글을 지으며 노니는 만남과 풍류의 모임을 아회(雅會)라고 하니 필아회(筆雅會) 또는 묵아회(墨雅會)라고 불러볼까. 붓을 모아 시문을 완성하니 합필(合筆)아회라고 해볼까. 그러나 찾아보니 합필은 여러 필의 토지를 합쳐 한 필로 만든다는 말이었다. 합필이 안 되면 거꾸로 필합(筆合)은 어때? 필합아회, 발음하기 쉽지 않다. 붓잔치, 즉 필연(筆宴)은 어떨까. 춘필연 추필연 식으로 쓰면? 그것도 좀 어색한 것 같다. 그러면 기초로 돌아가 그냥 알기 쉽게 필묵회(筆墨會)?

이렇게 이름을 궁리하느라 자료를 찾다가 영조~순조 연간의 문신 권상신(權常愼, 1759~1824)의 소풍 이야기를 읽게 됐다. 그는 1784년 3월(물론 음력) 어느 날 벗들에게 남산 꽃놀이를 제안한다. 비가 오면 어떻게 하느냐는 말에 제1조, 제2조 형식의 ‘남고춘약’(南皐春約, 남산 봄나들이 조약)을 정했다. 빗속에 노니는 것은 꽃을 씻어주니 세화역(洗花役), 안개 속에 노니는 것은 꽃에 윤기를 더해주니 윤화역(潤花役), 바람이 불면 꽃이 떨어지지 않게 지켜주는 것이니 호화역(護花役)이라고 했다. 간단히 말해 날씨 핑계 대지 말고 놀러 가자는 것이다.

꽃을 꺾으면 벌주, 잘 걷는다고 혼자만 가도 벌주, 규정시간이 지났는데 글을 못 짓고 끙끙거려도 벌주, 술잔을 잡고 가만있어도 벌주다. 재미있는 건 술이 약한 사람에 대한 배려다. 도저히 못 마시겠으면 술을 꽃 아래에 부으면서 머리를 조아려 “삼가 꽃의 신이시여. 주량을 살피소서. 주량이 정말 적어 술을 땅에 붓습니다” 하고 고해야 한다.

권상신의 소풍 규약은 봄나들이, 그러니까 구체적으로는 진달래꽃이 필 때에 해당되는 것이지만 가을에 국화 필 때도 마찬가지다. 지금은 음력 9월이며 음력 9월의 별칭은 국추(菊秋), 국월(菊月)이다. 가을은 곧 국화다. 계절은 23일 상강, 25일 중양절(음력 9월 9일)로 이어진다. 가을은 깊어지고 깊어져 어느덧 저물려 하고 있다.

“푸른 물가 한두 잎 낙엽이 지고/ 들리느니 개울물 소리뿐이네/ 타다 못해 지는 잎 내 어이하리.” 그날 우리가 함께 쓴 한글 시는 내 고등학교 국어 선생님(전범중)이 짓고 음악 선생님(박일환)이 작곡한 노래다. 50여 년 전에 배웠지만 여전히 새롭다.

이렇게 함께 어울려 글씨를 쓴 다음 즐겁게 점심을 먹고 우리 동연(同硯, 서예를 함께 배우는 동료 학우)들은 한강변을 거닐었다. 유쾌하고 행복한 시간이었다. 햇살이 반갑고 바람이 시원했다. 한강변에 나온 사람들은 저마다 자기 방식으로 가을을 만끽하고 있었다.

그날 우리는 붓을 가지고 놀았지만, 사실은 그날도 붓이 날 가지고 놀았다. 언제까지 이래야 되나? 언제나 붓으로부터 자유로워질 수 있는지, 아니 그런 일이 과연 가능하기는 한 건지. 강변을 거닐며 싱거운 소리를 연발하면서도 이런 생각을 계속했다.

그런데 우리의 이런 소풍을 대체 뭐라고 해야 되지? 좋은 이름이 없나? 누가 좀 멋지고 적확한 말을 찾아내 알려주었으면 좋겠다. 그러면 정말 후사할 텐데(후사=일이 다 끝난 뒤 고맙다고 말로 때우는 것).

![[Trend&bravo] 은퇴 후 문화 산책, 올해 문 여는 신상 미술관 4](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2300724.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)