3월 11일. 요일제로 마스크를 판매한다는 날의 이틀째다. 기자가 마스크 살 수 있는 날이다.

아침 9시부터 동네 약국에서 마스크 배급 판매를 한다는 얘기를 듣고 아침을 먹는 둥 마는 둥 부랴부랴 달려갔다. 서둘러 도착한 시간은 8시 10분쯤. 벌써 18명쯤 내 앞에 있었다.

20번 안쪽에 서 있다는 게 다소 안심이 됐다. 불과 10여 분 만에 앞 보다 3배가 넘는 줄이 생겼다. 줄을 섰다가 부인과 교대하고 부랴부랴 출근하는 사람도 있었다. “어쩌다 나라가 이 꼴이 됐나?” 길게 늘어선 줄 옆을 지나가면서 한 노인이 불만을 털어놨다. 뒤늦게 온 사람 중에는 발길을 돌리는 사람이 점점 늘어났다.

줄 선 사람 중에는 목발을 짚은 사람, 거동 불편자, 팔순이 넘어 보이는 노인들도 있었다. 혹여 새치기라도 하는 게 아닌지 서로 감시의 눈초리를 감춘 채 앞뒤를 보고 있었다. 꽃샘추위 때문에 모두 두꺼운 점퍼를 입고 마스크를 한 채, 약국 문 열기만을 기다리고 있었다. 표정은 당연히 어둡고 칙칙할 수밖에.

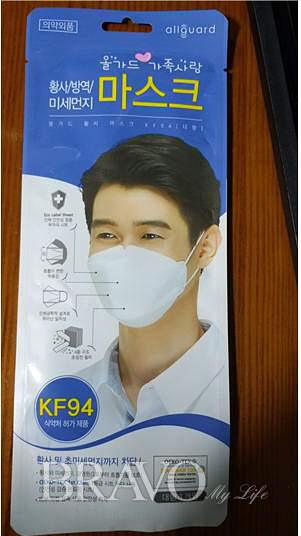

드디어 9시, 약국 문이 열렸다. 서둘러 들어가려 하니 질서를 지키라며 한 사람이 서서 통제한다. 모두 신분증을 손에 들고 순서를 기다렸다. 마스크 2장을 받아들고 나오는 사람들의 표정엔 안도감이 보인다. 아직도 기다리는 사람들의 줄이 보이지 않을 정도로 구불구불 늘어져 있기에 상대적으로 편안해 보이는지도 모르겠다. 내 돈 주고 사는 마스크인데, 이렇게 조마조마한 마음이 들기는.

‘마스크 대란’이 언제쯤이나 끝날까? 봄은 찬란한 햇빛을 내리며 다가오고 있는데, 자꾸만 움츠러드는 사람들의 모습 때문에 우리 서울이 마치 유령의 도시를 방불케 하고 있다. 사람들 모습에도 어서 봄날이 찾아왔으면!

![[Trend&bravo] 손주와 함께, 삼일절에 무료입장 가능한 곳 5](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299949.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)