시니어들의 ‘손주 사랑’은 세계 공용어다. 영화 <사랑과 음악 사이(Tumbledown, 2015)>의 할머니는

“이 나이에 기다리는 것은 손주와 죽음이다”라는 대사를 내뱉는다.

또 “난 죽으면 손주의 애완 고양이로 태어날 거야”라는 대사도 나온다.

이 영화 말고도 손주를 통해 ‘웬수’가 된 아들과 화해하는 장면은 부지기수다.

올 여름, 빈센트 반 고흐가 희망과 꿈을 갖고 떠난 ‘아를’로 손주와 함께 떠나보자.

손주와 ‘론’ 강변을 걸으며 ‘별 헤는 밤’의 그림 이야기를 꽃피우면서

그곳에 추억을 남겨놓자.

손주의 여행 경험은 향후 엄청난 학습효과를 갖게 될 것이다.

수많은 예술가가 사랑한 남부 프랑스

프랑스 남부지역의 프로방스는 세계 여행자들의 로망이다. 특히 프로방스는 많은 시인, 화가, 영화 예술가가 사랑한 도시다. 프로방스의 매력에 빠진 예술가들은 평생 그곳을 그리워하면서 소설, 시, 그림 등으로 남겼다. 엑상프로방스(Aix-en-Provence)가 고향인 폴 세잔, 코트다쥐르의 생폴 드 방스(Saint-Paul de Vence)는 샤갈, 피카소도 좋아했고 6개월간 안티베(Antibes)에 머물기도 했다. 르누아르가 노년을 보냈던 르누아르의 집, 레 콜레트(Renoir’s House, Les Collettes)는 카뉴 쉬르 메르(Cagnes Sur Mer)에 있다. 모딜리아니는 니스를 무척 사랑했다.

또 주옥같이 아름다운 소설인 <별>, <마지막 수업>의 저자인 알퐁스 도데(Alphonse Daudet, 1840~1897)는 아를과 가까운 님(Nimes)에서 태어났다. 그는 고향을 일찍 떠나 파리에 살면서도 프로방스에 대한 애정을 평생 안고 살았다. 그의 작품 속에는 고향 프로방스가 고스란히 남아 있다. 프랑스의 극작가 겸 영화제작자 겸 영화감독인 마르셀 파뇰(Marcel Pagnol)의 작품에도 어김없이 프로방스가 등장한다. <마르셀의 여름>, <마농의 샘> 등 영화 속에 프로방스가 담겨 있다. 독일 시인 라이너 마리아 릴케 (Rainer Maria Rilke)는 “가장 아름다운 곳은 프로방스였다. 당신도 언젠가 꼭 한번 그리로 가봐야 한다”라는 편지를 썼고 그는 마지막 거처를 프로방스에 마련할 수 있기를 염원하면서 죽었다.

특히 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh, 1853~1890)는 프로방스의 아를(Arles)에 많은 이야깃거리를 남겼다. 그래서 아를은 ‘고흐의 마을’로 불린다. 많은 관광객이 아를로 몰려 드는 이유는 고흐를 만나기 위함이다.

로마 유적이 고스란히 남아 있는 2000년 古都

아를은 테제베 고속열차가 멈추지 않는 작은 역이다. 역에서 1km 떨어져 있는 마을로 들어서면서 놀라게 되는 것은 부서진 로마의 유적 때문이다. 고흐의 그림 스타일을 아는 사람들은 이 생경한 문화 유적에 놀랄 수밖에 없다. 그때도 분명히 이 자리에 있었을 문화 유적이지만 그의 작품 속에는 건축물을 찾을 수는 없다. 그저 투우 장면을 그린 그림이 있을 뿐이다.

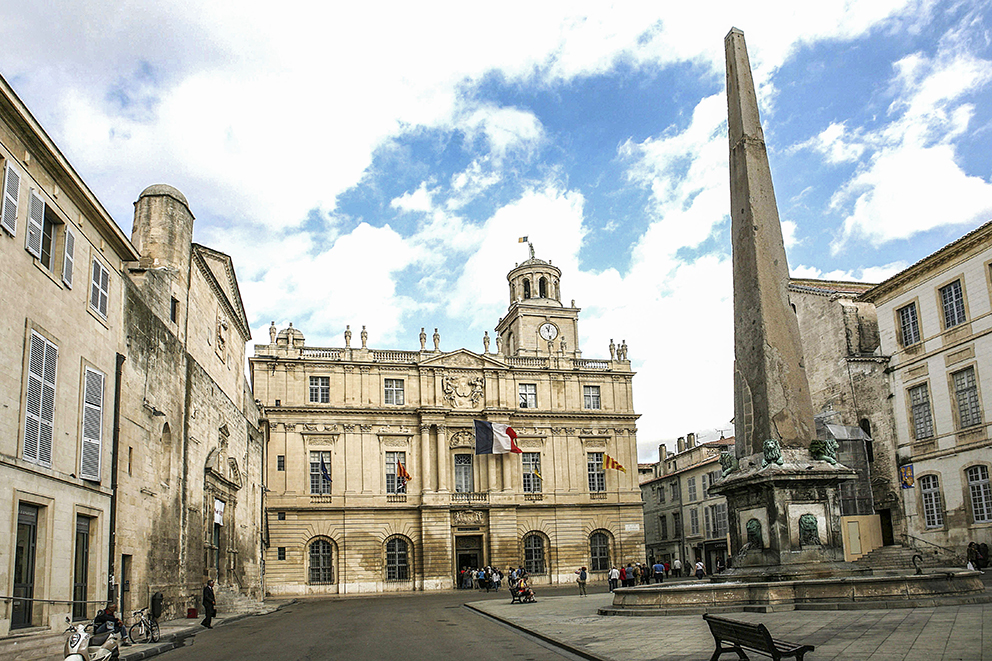

아를은 2000년의 역사를 지닌 고도(古都)다. 그리스의 식민지였다가 시저(Julius Caesar)에 의해 로마령이 되었다. 긴 세월동안 사람들의 발자국으로 반질거리고, 울퉁불퉁한 조약돌로 된 골목길과 부서진 성벽 등이 온 마을을 장식하고 있다. 마을 제일 높은 곳에는 거대한 원형 경기장인 아레나(Arenes)와 기둥만 남아 있는 원형 극장이 있다. 아레나에서는 매년 투우 축제(4, 9월)가 열린다. 또 이 마을은 초기 기독교 시기의 중요한 거점도시였다. 스페인의 산티아고 데 콤포스텔라로 가는 순례자의 길을 시작하는 곳 중 하나로 중세 건축물인 생 트로핌(Saint-Trophime) 대성당이 남아 있다. 11세기에 창건된 로마네스크 양식의 교회에서는 ‘최후의 심판’ 장면을 새겨 놓은 부조와 조각을 볼 수 있다. 구시가지 한가운데 자리한 리퍼블릭 광장에 삼색기가 휘날리는 아를시청사가 있다. 그 앞에는 아를에서 제일 높은 시계탑과 2000년 전 로마 황제가 이집트에서 가져왔다는 오벨리스크(obelisk)가 솟아 있다. 이 도시의 로마 유적지는 1981년 유네스코 세계문화유산으로 지정되었다.

아를 골목에서 고흐의 작품 현장 찾아내기

오래된 가옥과 골목을 헤집다 보면 포룸 광장에서 ‘고흐 카페’를 만나게 된다. 고흐가 즐겨 썼던 노란색으로 칠한 카페는 ‘고흐’란 화가의 이름을 파는 상술을 펼치고 있다. 그가 그린 ‘밤의 카페 테라스(The Night Cafe in Arles)’ 그림을 안내대처럼 세워 놓았다. 유독 그 카페만 관광객들로 북적댄다. 카페 주변에는 피카소, 장 콕토 등이 자주 묵었던 낡은 호텔이 있다.

고흐는 이 카페 근처에 일명 ‘노란집’을 얻어 놓고 이곳을 매일 밤 찾았다. 카페에 앉아 늘 ‘녹색요정 압생트’를 마시면서 얘기를 나누고 그림을 그렸다. 고흐는 친구 고갱이 오길 기다리면서, ‘아를의 여인-지누부인’(1888년)을 그렸다. ‘아를의 여인’이라는 제목은 고흐 이전에 알퐁스 도데가 첫 단편집에 쓴 ‘아를의 여인(L' Arlesienne, 1872년 작)’이 있다. 이 작품을 다시 각색해 3막 5장의 희곡을 발표했는데 당대 잘 나가던 프랑스의 작곡가 조르주 비제(Georges Bizet, 1838~1875)가 극장 상연에 쓰일 부수음악 27곡(관현악곡)을 작곡하기도 했다. 같은 제목의 글, 그림, 음악이 만들어진 곳이 아를이다.

또 에스파스 반 고흐(Espace Van Gogh)에는 ‘아를 병원의 정원’이라는 그림이 있다. 고흐가 1888년 12월, 자신의 귀를 자르는 발작 이후 머물기를 반복했던 병원으로 현재는 문화센터로 바뀌었다.

어둠이 내릴 무렵엔 론 강으로 가서 ‘론 강의 별이 빛나는 밤’을 그려보자. 고흐가 생레미 드프로방스의 한 요양원으로 옮겨진 후에 그린 그림으로, 아름다웠던 아를의 기억을 되살렸을 것이다. 지금 고흐 그림처럼 아름답지 않은 론강의 어둠 속 끝에서 희미하게 불빛이 새어난다. 그 외에도 ‘열두송이의 해바라기’와 ‘아를의 다리(도개교로 링클루아 다리)’ 등도 모두 아를에서 그렸다.

현재 아를에는 ‘반 고흐 파운데이션’이 있다. 하지만 기대는 말아야 한다. 고흐의 작품은 거의 볼 수가 없고 밀짚모자를 쓴 자화상과 어릴 적 고흐와 동생 테오의 사진 등 몇 점만 볼 수 있다. 고흐의 고국인 네덜란드 암스테르담의 ‘고흐 박물관’과는 비교할 수 없을 정도로 초라하다.

예술촌을 꿈꾸던 화가는 고갱을 만나 미쳐 버리고

고흐는 1888년 2월, 아를에 예술촌을 만들겠다는 부푼 꿈을 꾸고 이곳에 방을 얻는다. 파리에서 뜻이 잘 통했던 고갱이 오기를 기다렸고 오기 전까지 방을 꾸미고 마음이 들뜬 채로 지냈다. 하지만 같이 살면서 극단적인 성격 차이로 싸우게 된다. 결정적으로 화를 돋구게 된 것은 고갱이 그린 자화상이었다. 고흐와 고갱은 서로 자화상을 그리기로 했는데 고갱이 그린 그림 속에는 고흐는 없고 고갱이 앉아 있었다. 그림 속 고갱의 콧수염은 고흐의 붉은 콧수염이었다. 고흐와 고갱은 크게 싸웠고 분에 겨운 고흐는 집으로 돌아가 한쪽 귀를 잘라 버린다. 자른 귀를 싸들고 술집 여자에게 갖다 주었고 그녀가 경찰에 신고를 해서 시립병원에 입원하게 된다. 고흐가 꿈꿨던 예술촌의 꿈은 그렇게 두 달 만에 끝났다. 고흐의 발작은 더 심해져 근처 생레미 정신병원(1889년 5월)에 입원하게 된다. 그곳에서 그는 발작이 없을 때면 그 동안의 공백을 메우기라도 하려는 듯 마구 그려댔다. 병원에서 약 15개월간 머물면서 187점에 이르는 그림을 남겼다. 분명히, 고흐가 아를을 사랑했던 것은 사실이다. 그가 아를을 얼마나 좋아했는지는 동생 테오에게 보낸 편지에도 나타난다. “예전에는 이런 행운을 누려 본 적이 없다. 하늘은 믿을 수 없을 만큼 파랗고 태양은 유황빛으로 반짝인다. 천상에서나 볼 수 있을 듯한 푸른색과 노란색의 조합은 얼마나 부드럽고 매혹적인지…”라고 보냈다.

고흐는 1890년 봄, 파리 근교의 오베르 쉬르 우아즈(Auvers sur Oise)에서 자살한다. 고흐는 테오의 가족이 찾아온 이후 밀밭에 가서 총을 쏘고 집으로 겨우 기어 들어와 이틀 만에 동생 테오가 지켜보는 가운데 죽었다. 테오가 형에게 마지막으로 한 말이 무엇이었을까? 테오는 “조카도 생기고 가정을 책임져야 하기 때문에 더는 형의 생활비를 대어 줄 수 없다”고 했다. 그동안 고흐는 그림들을 테오에게 보냈고 그 대신 생활비를 받았다. 살아생전 단 한 점밖에 못 판, 생활 능력 없는 그가 살 수 있는 방법이 무엇이었을까? 사랑을 주고 싶지만 줄 사람도 없고 정신병을 앓고 있는, 희망없는 삶. 그가 선택할 수 있는 것은 어쩌면 ‘죽음’ 밖에 없었을 수도 있다. 고흐 나이 37세였다. 오베르에 머문 지 두 달 되던 때였다. 이후 동생 테오도 6개월 뒤 매독에 걸려 죽는다. 두 사람의 묘지는 마지막으로 머물렀던 집 앞에 있다.

고흐의 삶은 그 어느 창작자가 일부러 만들어 내기도 어려울 만큼 드라마틱하다. 여행을 떠나기 전, 고흐에 대한 영화나 책 등을 미리 보고 가는 것도 도움이 된다. 베네딕트 컴버배치가 열연한 영화 <말로 그린 그림(painted with words)>과 BBC 다큐인 폴 고갱의 <신의 아들(Te Tamari no Atua)>이라는 작품을 추천한다. 아를에서의 고흐와 고갱의 생전의 삶을 알기에 큰 도움이 될 것이다.

>> 이신화 여행작가

이립(而立)에 여행작가로 시작해 어언 지천명(知天命)에 다다랐다.

그동안 ‘걸어서 상쾌한 사계절 트레킹’, ‘대한민국 100배 즐기기’, ‘on the camino’ 등

여행서 총 14권을 출간했다. ‘인생이 짧다’는 것을 현실적으로 받아들여 2014년 홀로 197일간 30개국의 유럽 배낭 여행을 했다. ‘살아 있을 때 떠나자’가 삶의 모토다.

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)