[同年기자] 그 여자 그 남자의 물건, 추억을 소환하다

시어머니는 처음 뵈었을 때부터 쪽진 머리였다. 동그스름하고 몽똑하게 붙은 뒷머리 가운데로 은빛 비녀가 반짝였다. 농사일로 두 손을 호미 삼아 거의 평생을 사신 어머니. 그 시절 부녀자들에게 달리 돈이 될 유일한 게 머리카락을 파는 거였다. 젊은 시절엔 당신의 삼단 같은 머리카락을 내주고 항아리나 그릇 등을 장만했다.

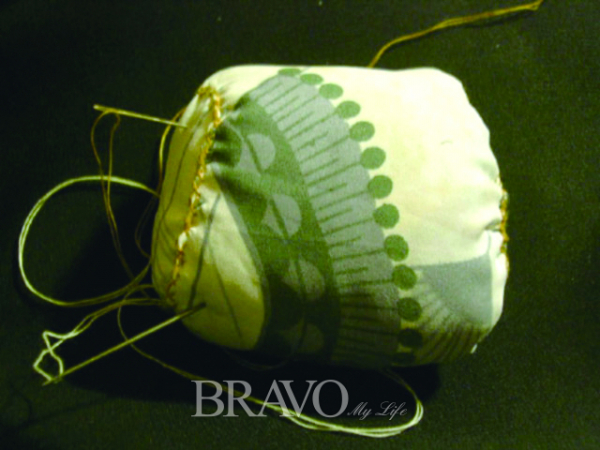

어느 날, 어머니가 만든 바늘꽂이를 받았다. “머리카락 바늘꽂이는 녹이 안 슬어. 큰 바늘은 이불 꿰맬 때 쓰거라.”나일론 자투리 헝겊에 특별할 것 없는 무늬. “이걸 언제 쓴대요?”라고 되물으며 나는 조금 웃었다. 생활에 쫓겨 허덕이는 내게 바늘꽂이는 영 동떨어진 분위기였다.

어머니 생전에 내가 들었던 ‘피 뽑는 선비 마누라’ 이야기가 있다. 결혼해서 이 얘기를 몇 번이나 들었던 걸까. 그 얘기를 당신만 알고 있는 비밀인 듯 나직하고 조심스럽게 했다. 나 또한 그 이야기가 생의 비밀을 품은 실타래처럼, 어머니를 통해 마치 주문을 외는 제사장의 목소리로 전해지는 것 같았다.

결혼하면서부터 어머니와 시동생들과 함께 살았다. 첫애를 낳고 얼마 후, 시동생 결혼으로 우리는 시댁 근처 동네로 분가했다. 다락이 있는 단칸방 월세를 거쳐 방 두 개가 딸린 전셋집을 얻었다. 다락의 책들이 내려와 방 한 칸을 차지했다. 책 사이로 겨우 바람이 통한다 싶을 때 아이는 둘로 늘었다. 아침에 눈을 떠 밤늦게까지 육아와 생계를 잇는 노동으로 여백이라곤 찾아볼 수 없는 생활이었다.

어느 날 어머니의 시선이 당신 아들의 책에 머물렀다. 필요한 살림보다 책이 주인인 것 같은 방. 공부하는 아들이 시간제로 강의를 한다는데 그럴듯한 밥벌이는 아닌 것 같았는지 어머니는 짐짓 내게 물었다.

“애비 공부는 언제까지 하는 거여?”

“언제까지란 게 있나요. 죽을 때까지 하는 게 공분데.”

“음, 그렇긴 허지.”

속 시원한 답을 기대한 건 아닐 터였다. 당신보다 한술 더 뜬다 싶은 며느리 말에 막연히 불안했을까. ‘피 뽑는 선비 마누라’ 이야기가 나오는 적절한 상황은 이때다.

어머니는 “서방이란 사람이 돈 될 일 하기는커녕, 비가 오나 눈이 오나 책만 들여다보는 서방. 그렇게 가망 없겠다싶은 날들을 보내던 차에 쌀이 떨어졌다는구나. 논에서 피 뽑아 겨우 생계 유지하던 마누라가 부아가 나 그만 보따리를 쌌다지 뭐니” 하며 이야기를 늘어놓으신다. 이쯤에서 어머니의 의도는 알고도 남았다. 나도 찔리는 구석이 없진 않았다.

식구들이 잠든 어느 일요일 새벽, 집을 나왔다. 전날 술에 절어 들어온 남편 얼굴을 보고 싶지 않았다. 남편 옆으로 여덟 살, 세 살, 두 아이들이 송이버섯처럼 나란히 자고 있었다. 집을 나선 건 계획된 게 아니었다. 식구들을 떠나 나를 돌아봐야 했다. 넘어질 것 같은 내 자신을 추스르려고 안간힘을 썼던 때였다.

얘기 속, 보따리를 싼 마누라는 공부만 하는 서방을 떠나 좀 편하게 살자 했으나 피를 뽑고 사는 궁핍을 벗어날 수 없었다 한다. 조금만 더 참았다면 영광이 있었을 텐데, 끝까지 인내하지 못하고 서방을 떠난 마누라를 어머니는 당신 일처럼 안타까워했다.

머리카락이 들어간 바늘꽂이는 어머니의 체온인 양 은은하다. 평소에 바르시던 동백기름 향이 나는 것도 같다. 바늘꽂이를 보고 있으면 당신 목소리가 들리는 듯하다. 어머니는 백수를 한 해 앞두고 소천하셨다. 살아가는 동안 세상 욕심으로 힘들고 외로울 때, ‘비밀’처럼 들려주던 옛날이야기는 나를 부드럽게 꾸짖으며 따뜻하게 위로하는 메시지가 되었다. 바늘꽂이의 큰 바늘은 행여나 마음속 해지지 않게 한 땀, 한 땀 나를 꿰맨다.

![[요즘말 사전] “디토합니다” 뜻, 알고 보니 추억의 단어였다](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299807.jpg)

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)