[임철순의 즐거운 세상]

임철순 언론인ㆍ전 이투데이 주필

갓 태어난 아기의 이름을 짓는 것은 부모의 큰 즐거움이며 보람이다. 지금은 많이 자유로워졌지만, 예전엔 부모들이 집안의 법도와 항렬을 지키면서 좋은 이름을 짓느라 정성을 들이며 많은 고심을 했다. 의미가 아무리 좋아도 발음이 우스우면 놀림감이 된다. 받침을 뻴 경우 이상해지는 이름도 되도록 삼가야 한다. 지난주 ‘바서오 선생님은 어디에’라는 글을 썼더니 그걸 읽은 송장진, 정봉직, 임연봉 이런 사람들이 어려서 받침을 빼고 부르는 아이들에게 시달렸다고 자수해왔다.

알고 보면 사연이 재미있는 이름이 많다. 하도 빚쟁이에 시달려 “200만 원만 있으면 좋겠다”고 한탄을 했는데(1950년대 후반의 일이다), 마침 아기가 태어나 이백만이라고 이름 지은 경우가 있다. 일제 때 길에서 300원을 주운 사람은 세 아들의 이름을 이진삼, 이진백, 이진원 이렇게 삼, 백, 원으로 지었다(미확인 보도임). 아들을 더 낳았으면 어쩔 뻔했나.

이름에 숫자를 넣는 경우는 많다. 일본인들은 이치로(一郞), 지로(次郞), 사부로(三郎) 식으로 우리보다 더 노골적인 것 같다. 중국인들도 숫자를 잘 넣어 이름을 보면 장남인지 몇째인지 금세 알 수 있다. 백 천 만 억, 이런 큰 숫자를 넣은 이름도 많다.

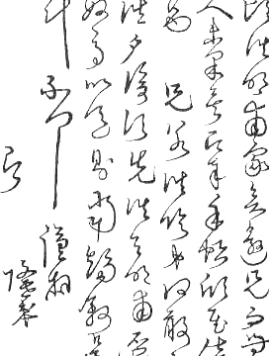

석천(石川) 임억령(林億齡, 1496~1568)은 전남 해남 출신으로 본관은 선산(善山), 중종 때 문과에 급제해 명종 연간에 동부승지(同副承旨), 병조참지(兵曹參知), 강원도 관찰사 등을 역임한 분이다. 절조 있고 청렴결백하며 시와 초서에 능했다.

그런데 석천의 5형제 이름이 천으로 시작돼 아래로 갈수록 점점 더 커진다. 임천령, 임만령, 임억령 이렇게. 억 다음엔 당연히 조, 경이 나와야 할 텐데 석천의 아버지(또는 할아버지)는 마음이 약해졌는지 넷째와 다섯째의 이름을 백령, 구(九)령으로 지었다. 따지고 보면 9도 구만리장천까지 뻗치는 무척 큰 글자이지만, 어쨌든 막내 이름의 숫자가 가장 작다.

석천의 두 형은 조광조(趙光祖)의 문하생이라는 이유로 기묘사화(1519년) 당시 함경도 단천에 유배돼 생사조차 확인되지 않았다고 한다. 두 살 아래 동생 임백령(1498~1546)은 소윤(小尹) 윤원형(尹元衡) 일파에 붙어 대윤(大尹) 윤임(尹任) 등을 제거한 을사사화(1545년)를 일으켰다. 석천은 동생이 그 공으로 위사공신 1등에 숭선부원군으로 책봉되자 벼슬을 버리고 서울을 떠나면서 “잘 있거라 한강수야/고이 흘러 물결 일으키지 마라”[好在漢江水 安流不起波]고 시로 타일렀다. 그 뒤 백령이 원종공신(原從功臣)의 녹권(錄券)을 보내오자 분격하여 불태우고 의절한 채 해남에 은거하다 동생이 죽은 뒤에야 서울에 출입했다. 막내 구령도 백령을 따라 시류에 편승해 출세의 길을 걸었다.

송강(松江) 정철(鄭澈)에게 시를 가르치기도 했던 석천은 강원도 관찰사일 때 관동팔경을 시로 읊은 일도 있고, 김성원(金成遠), 고경명(高敬命), 정철과 함께 ‘식영정 사선(四仙)’이라고 불렸던 인물이다. 담양의 식영정은 사위이자 제자인 김성원이 장인을 위해 지은 것이라고 한다.

상촌(象村) 신흠(申欽)은 석천이 시속을 따라 행동하지 않고 이백을 배우려 노력했다며 자기 문집에 이런 시를 소개했다. “어떤 사람 물가에 기대어 서 있는데/ 해오라기도 여울가에 멈춰 섰네/ 머리가 흰 건 비슷하다만/ 나는 한가한데 해오라긴 여유가 없구나”[人方憑水檻 鷺亦立沙灘 白髮雖相似 吾閒鷺未閒].

허균(許筠)도 그를 찬탄하며 “마음은 흐르는 물과 함께 세상으로 나오고/ 꿈에는 백구 되어 강 위를 나네”[心同流水世間出 夢作白鷗江上飛]라는 시를 호평했다. 아계(鵝溪) 이산해(李山海)는 “긴 바람은 만리에 불고/ 조각달은 고금을 비추네”[長風一萬里 片月古今秋]라는 시구를 이백에 비기며 감탄하는 글을 남겼다.

석천의 시 중에서 널리 사랑을 받는 것은 ‘시자방’(示子芳), 친구 자방에게 보인 세 수 중 세 번째 시다. “옛 절 문 앞에서 또 봄을 전송하노라니/ 지는 꽃잎 비를 따라 옷에 붙는데/ 돌아와도 소매 가득 향기가 맑아/ 수많은 산벌들이 날 쫓아오네”[古寺門前又送春 殘花隨雨點衣頻 歸來滿袖淸香在 無數山蜂遠趁人].

형제의 스승이었던 청백리 박상(朴祥)은 형 억령에게 ‘장자’를 가르치며 “너는 반드시 문장가가 되리라”고 했고, 동생 백령에게 ‘논어’를 가르치며 “너는 정승이 되리라”고 했다 한다. 과연 그의 말대로 백령은 출세를 하긴 했지만 더러운 이름을 얻은 채 명나라에 다녀오다 객사했고, 형은 동생보다 22년을 더 살면서 맑은 이름을 후세에 드리웠다.

율곡(栗谷) 이이(李珥, 1536~1584)는 마흔 살이나 많은 임억령을 존경해 “같은 시대에 태어난 게 얼마나 다행인지/ 평생에 이 무릎 꿇지 않았다가/ 오늘날 공 앞에서 꿇는다오”[何幸同時出 生平不屈膝 今日爲公屈]라는 시를 썼다. 백령에 대해서는 선조에게 지어 올린 ‘동호문답’(東湖問答)에 “윤원형, 임백령 등 다섯 간흉은 그 죄가 하늘에 이르니 반드시 죽이고 결코 용서해서는 안 될 자들”이라고 극언했다.

임억령 5형제의 이름엔 모두 장수의 기원이 담겨 있다. 그중에서 단연 우뚝한 인물은 임억령이다. 이름 그대로 억 살을 살 것 같다. 그리 될 인물인 줄 알고 아버지가 가장 큰 숫자를 준 걸까, 아니면 가장 큰 숫자를 받아서 그에 걸맞게 자신을 수렴해가며 스스로 큰 인물이 된 걸까. 자꾸만 내 이름과 남들의 이름을 돌아보게 된다. 공(公)이 사(私)를 이기지 못하고 정(正)이 사(邪)에 쫓겨나는 세상이어서 맑은 인격이 더 그리워진다.

![[카드뉴스] 봄을 알리는 3월 전국 축제 리스트 9](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2299200.jpg)

![[브라보★튜브] 오연수, 평양냉면 같은 영상 일기](https://img.etoday.co.kr/crop/345/230/2297703.jpg)